Короче, приезжает представительный эстонский профессор. И вот, во время поездки с ним по Москве я, повернув по ошибке не туда, куда надо, совершил абсолютно необычный для Эстонии поступок, а именно: исправляя ошибку форс-мажорным образом, я развернулся на проспекте через разделительную полосу. Адо Ильмарович слегка оторопел и, придя в себя, иронически заметил, приквакивая на угро-финский лад, что, мол, у меня с московским ГАИ должны быть ос-с-обые от-т-ношения.

– Само собой, – говорю, – с ними все схвачено. И получилось так, что, говоря это, подъезжаю я с ним по Ломоносовскому проспекту к моему двойному пересечению, и как раз включается красный сигнал светофора. Вдруг светофор мигнул, будучи красным всего секунду, и переключился опять на зеленый, открывая нам с Кестнером путь. Глаза у эстонского профессора стали круглыми, и челюсть с хорошим запасом отвалилась. Я посмотрел в направлении его ошалелого взгляда и увидел незабываемую картину: из «стакана», высовываясь по пояс, торчал старший лейтенант ГАИ, отдавая нам честь под козырек.

Я тоже ему козырнул, и мы проехали. Оставшийся путь профессор Кестнер приходил в себя. А я читал ему стихи:

Моя милиция меня бережет,

Жезлом правит, чтоб вправо шел,

Пойду направо – очень хорошо.

Много позже я узнал от других, что эта история действительно произвела на эстонского профессора неизгладимое впечатление. Другой менталитет, стало быть.

А мне еще довольно долгое время красный на зеленый меняли при подъезде.

Март 1983 года. Москва. Загоняю машину в снежный сугроб и отбываю в Шереметьево для вылета в Гавану. Перед этим обратился за консультацией к приятелю-кубинцу, что, мол, брать из одежды. Все-таки два месяца там. Свитер нужен?

– Ты что, – говорит, – того? Возьми пару приличных тонких рубашек с длинными рукавами, для театра, остальные – все с короткими. Ну, и плавки, само собой.

– Плавки? – спрашиваю полушутя. – В самом деле нужны? Вроде почти экватор, люди должны быть привычные. У нас вон в Японском море и то не очень-то нужны. В прошлом году месяц там провел, так сухие в чемодане и остались.

– Нужны, – хмыкнул кубинец.

Гавана ударила густым горячим воздухом. Пряным, насыщенным, влажным. В аэропорту меня ждала машина из Медико-биологического центра, куда я приехал читать лекции по биотехнологии. Водитель, подвижный мулат, нырнул в бардачок, вытащил что-то вроде грелки, в которой булькало. «Кафэ´?» – спрашивает. Я не сразу и сообразил, что мне предлагают кофе.

Назовите это великорусским (или великоамериканским) шовинизмом, но я почему-то полагал, что на Кубе все знают либо русский, либо английский. Либо оба. Оказалось, что почти никто не знал ни того ни другого. Пожалуй, научные сотрудники были редким исключением из этого правила. Хотя подозреваю, что в своей массе английский они тоже не знали, не говоря о русском. На лекциях моих всегда был полный зал, из чего я сделал скоропалительный и очевидный вывод, что английский-то они знают. Иначе зачем было приходить? Правда, первое сомнение закралось в мою голову, когда после второй лекции (а лекции были два раза в неделю, по часу) я что-то спросил у выходящего с толпой слушателя, который неосторожно оказался поблизости от меня. Спросил что-то типа: «Ну как, вопросы есть?» Слушатель смотрел на меня круглыми, ничего не понимающими глазами. Потом кто-то из моих местных приятелей проговорился, что на лекции их отправляли целыми подразделениями, в приказном порядке. Но это так, к слову.

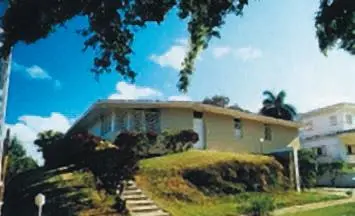

Поселили меня на роскошной вилле, в пригороде Гаваны, в районе, носившем имя какого-то древнего индейского вождя. Имя я забыл. Вроде Камагуэй. Но очень похоже на название лучшего кубинского баночного пива, которое тоже было названо по имени индейского вождя, но уже другого. По-моему, Атуэй. Как мне пояснили, до конца 50-х годов это был один из самых зажиточных районов, все обитатели которого бежали в США во время известных событий. И многие виллы государство превратило, говоря по-нашему, в гэстхаузы.

Мой был в нескольких минутах ходьбы от Медико-биологического центра, но зачем-то за мной присылали – каждое утро! – машину, привозили в центр, в полдень – каждый день! – отвозили домой на ланч, который к этому времени там уже был готов, затем опять отвозили на работу, и где-то в пять привозили обратно домой, на ужин, который к этому времени был уже готов. «А как же завтрак?» – спросит любопытный читатель. А завтрак тоже был всегда готов и стол накрыт ко времени моего пробуждения. Я для себя там твердо решил, что такого у меня в жизни не только не было, но больше никогда не будет. Пожалуй, был прав.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу