Задача моделирования становится важной, когда появляется противник. Но с появлением противника сама задача моделирования ИО уже решается классическими методами. Для этого требуются следующие исходные данные: собственные силы и средства, силы и средства противника, перечень возможных специальных действий в ходе ИО, цель и задачи ИО. Сами сражения ведутся за контроль над ресурсами, посещаемыми субъектами.

Противники решают одну и ту же задачу, но каждый для себя — это максимизировать Ψ(Μ d,κ,R) при следующих ограничениях:

1. Z m(M d) + n Z r(R) + Z -r(R) < Z 0— финансовые средства, выделенные на подготовку и проведение ИО.

2. t(d ц) ∩ T(d ц) не пусто [52] Подробнее см. Вариант № 1. Планирование на базе единого материала, стр.106-108

.

Вот здесь и начинается искусство информационного противоборства: какой ресурс лучше сдать противнику, если нет сил на нем победить, а какой оставить за собой.

Победа в противоборстве во многом зависит от выделенных ресурсов на операцию, от полноты и точности составленного плана (никто не забыт) и от того, как рано или поздно противник выявит операцию и начнет противодействовать.

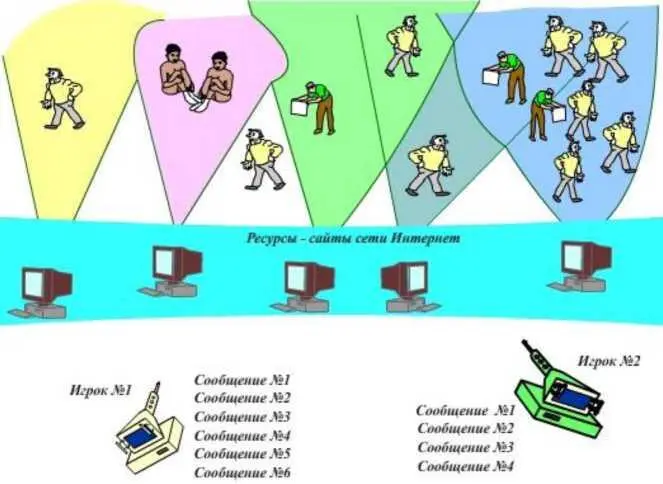

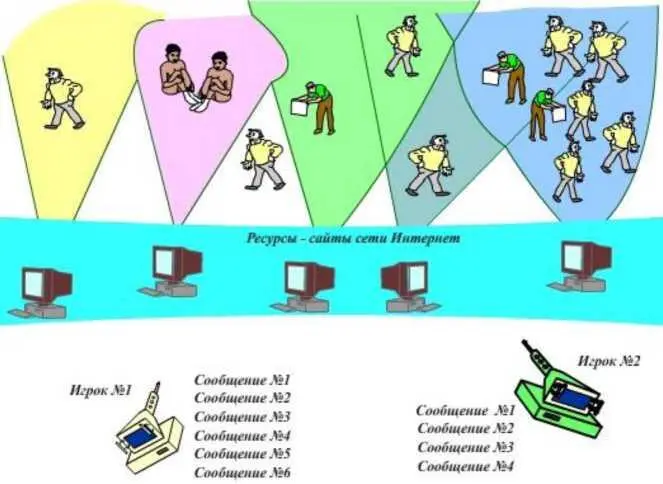

На рис. 4.2.1 схематично показано игровое поле боя двух соперников (Игрок № 1 и Игрок № 2), которые сражаются за ресурсы, влияющие на своих посетителей.

РИСУНОК 4.2.1. Схема виртуального поля боя

В сражении используются следующие игровые атрибуты:

* значимость ресурса, которая оценивается через число посетителей ресурса. Захватить все значимые ресурсы — значит, победить. Это один из важнейших параметров, сродни стратегическим высотам на реальном поле боя. Но между виртуальными и реальными высотами есть существенная разница, которая заключается в том, что виртуальные «высоты» могут быть обманчивы. В сети существуют не афишируемые, но посещаемые ресурсы. Однако есть и такие, на которых практически не бывает посетителей, кроме роботов, накручивающих счетчики посещений. Такие ресурсы в чем-то сродни надувным танкам. Силы и средства на них можно потратить значительные, а результат будет равен нулю;

* снаряды — сообщения. Эти «снаряды» различаются «убойной силой», т. е. состоянием тех, на кого они падают. Можно завалить читателя самой интересной литературой, но если он не умеет читать на этом языке, то все окажется зря. Понятно, что предпочтение всегда отдается ярким видеорепортажам с места событий. Видео посмотрит или хотя бы начнет смотреть большинство посетителей. Соответствие новостного сообщения состоянию зрителя — это одна из специальных задач, которая при моделировании решается отдельно. По своей «убойной силе» сообщения не равны друг другу. Но значимость может быть повышена их повторением, условно говоря, сотня «автоматчиков» компенсирует одного «пулеметчика». Если в рамках игровой ситуации сообщения от противников попадают на общий ресурс, то для ситуационного моделирования проводится оценка «близости» этих сообщений M d1(сообщение, произведенное Игроком № 1) и M d2(сообщение, произведенное Игроком № 2) состоянию «среднего» посетителя. Аналитическое выражение 4.2, позволяющее оценить степень «захвата» ресурса, содержит и меру близости сообщений и частоту их подачи;

* скорострельность стрельбы — количество новостей нужной тематики в единицу времени. Читатель идет туда, где есть новости. Поэтому если новостей нет, то их придумывают;

* броня, которую надо пробить, — защищенность того или иного ресурса. С администрацией ресурса можно договориться, можно запугать, купить. Сам ресурс можно забанить, подвергнуть DDoS-атаке, заразить вирусом. Понятно, что если противнику известны особенности защитных механизмов, оставленные разработчиками «люки», или у противника на этом ресурсе уже заранее установлено какое-то программное обеспечение собственной разработки, то вопрос проникновения на ресурс решается в его пользу;

* приз — число посетителей ресурса.

Ресурс считается захваченным игроком, если сообщений, отвечающих его задачам, на данном ресурсе окажется больше, чем сообщений противника.

Игрок считается победителем, если под его влияние попало больше половины посетителей ресурсов, за которых идет сражение.

Данный подход, предложенный к моделированию информационных операций, распространяется и на техническую составляющую с учетом следующих аналогий:

Читать дальше