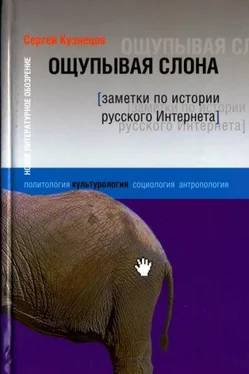

И наконец, хочется сказать о той идеологии, которую чаще всего забывают аналитики — хотя ее приверженцев уже сегодня больше, чем сторонников всех остальных идеологий, вместе взятых. Для миллионов российских пользователей Интернет стал повседневной вещью, чем-то вроде гибрида телефона и телевизора. Через него можно общаться, узнавать новости и заказывать товары. Бытовые приборы не требуют от своих пользователей рефлексии, и телезритель ничего не знает о Маршалле Маклюэне. Для сегодняшнего пользователя Рунета пустым звуком стали слова «независимость киберпространства» и имена первых идеологов виртуального мира.

Этой книгой мне хотелось бы рассказать тем, для кого Интернет сегодня — просто удобный инструмент, о временах, когда он был чем-то новым, слоном, которого интересно было ощупывать.

Эта глава — скорее мемуары, чем статьи и комментарии, что, конечно, объясняется спецификой первых лет моей жизни в Сети: статей было написано мало, а воспоминаний осталось очень много. Тогда год активной жизни в Интернете считался за десять — и ностальгически-мемуарный тон представляется оправданным. Можно считать, что это было не девять, а девяносто лет назад. Как говорит одна моя подруга, «люди столько не живут».

Интернет придумали вовсе не Винт Серф и Боб Кан, в 1974 году опубликовавшие работу, в которой описали TCP протокол, не Рэй Томилсон, разработавший в 1972 году первую программу для электронной почты и догадавшийся писать @ в почтовых адресах, и уж, конечно, не Тим Бернерс-Ли, в 1991 году придумавший WWW. Тот Интернет, о котором мы говорим, придумал парень по имени Куб.

В декабре 1998 года об этом узнала вся страна. В московском Дворце молодежи проходила предновогодняя интернет-вечеринка, официально именовавшаяся «второй ОСКОМ». Ближе к концу, когда всем стало совсем хорошо, корреспондент НТВ подошел к Жене Горному, тогдашнему редактору отдела «НетКультура» в «Русском журнале». Рядом с Горным стояла красавица-подруга, на ее голове мигала огоньком шапка Деда Мороза. Одной рукой Женя обнимал девушку, другой держал микрофон.

— Расскажите нам, — с придыханием спросил корреспондент, — что же это такое — Интернет?

Горный счастливо улыбнулся и от всего сердца ответил:

— Интернет придумал парень по имени Куб.

На следующий день этот сюжет несколько раз показали в новостях по ТВ. Больше всех был потрясен даже не сам Куб, а его отец, решивший с утра спокойно посмотреть телевизор.

По паспорту Куба зовут Михаил Якубов. Я познакомился с ним, когда никаким Интернетом и не пахло — в 1984 году. В то позднесоветское время в Москве существовала неформальная сеть математических школ. Самыми известными были 57-я, 91-я и вторая. Куб кончил 57-ю школу, я — вторую, но это было неважно, потому что выпускники матшкол, как правило, были знакомы — отчасти со школьных лет, отчасти потому, что поступали в одни институты, ходили в одни походы и так далее. Он учился на мехмате, я — на химфаке, и встречались мы в профессорской столовой главного здания МГУ. Отлично помню, как году в 1986-м я сказал там, что в кинотеатре «Рекорд» (который ныне поглощен Лужниковским рынком) показывают «Андрея Рублева» Андрея Тарковского. Тарковский уже несколько лет как уехал на Запад, и потому Куб подскочил ко мне и очень уверенно произнес — Этого не может быть.

Появись в тогдашней столовой какая-нибудь «гостья из будущего» и расскажи она нам про Интернет, мы бы хором повторили эти слова, потому что Интернета тоже не могло быть. Однако не прошло и пяти лет, как он появился в Москве, — хотя я узнал об этом много позже.

В августе 1990 года Вадим Антонов и Дмитрий Володин, «курчатовцы», и Лео Томберг из Таллина при содействии Петри Ойяла из Финляндии залогинились на сервере Хельсинкского университета — и этот день считается днем начала российского Интернета, хотя опыты связи по uucp были и раньше. Чтобы не было споров, юбилейной датой принято считать 19 сентября 2000 года, когда был зарегистрирован домен. su.

Людям, которые делали тогда первые шаги в Сети, лишенной пока и гиперссылок, и картинок, мы и должны быть благодарны за то, что в начале девяностых Интернет появился в нашей стране. Сотрудники академических институтов первые обзавелись электронными адресами — и году в 1992-м мой одноклассник, работавший в ФИАНе, сделал такой адрес и для меня. Но модема у меня не было, а ездить за письмами на Ленинский проспект неудобно — так что, можно сказать, адресом этим я толком не пользовался и потому пропустил великую эпоху Юзнета, flame wars и знаменитой scs/scr — ньюс-группы soc.culture.soviet, переименованной позже в soc. culture.russian.

Читать дальше

![Дорис Лессинг - Заметки к истории болезни [Notes for a Case History ru/en]](/books/232730/doris-lessing-zametki-k-istorii-bolezni-notes-for-thumb.webp)