В течение двух лет он придерживался болезненно жесткого распорядка, ежедневно посвящая много времени запоминанию случайных и бессмысленных словосочетаний. Он учил список за списком, следуя графику и повторяя их в постоянном ритме, диктуемом тиканьем механических часов. Он систематически исследовал множество комбинаций переменных – длины списка, времени дня, продолжительности времени, проведенного за запоминанием, места конкретных словосочетаний в списке, временного интервала между повторениями и так далее. Эббингауз был одним из самых упорных исследователей в истории психологии.

И природа вознаградила его целым рядом поразительных открытий. Например, Эббингауз узнал, что при изучении одного списка за другим огромную роль играет время обучения. Эта связь между количеством словосочетаний, которые ему удалось запомнить, и временем называется в наши дни кривой обучения, а когда люди говорят о «наклоне кривой обучения», то вольно или невольно обращаются к выводам Эббингауза. Также Эббингауз сделал несколько важных открытий относительно забывания. Он заметил, что спустя всего 20 минут, как правило, забывал почти половину слов из списка. Однако скорость забывания, по всей видимости, замедлялась; даже месяц спустя он помнил примерно пятую часть списка. Открытая Эббингаузом связь между забыванием и временем называется «кривой забывания».

В совокупности кривая обучения, кривая забывания и процедуры, использованные для их выявления, заложили основу для современных научных исследований человеческой памяти. Идея бессмысленных словосочетаний оказалась настолько эффективной, что она остается основным методом в области психолингвистики и по сей день. На самом деле работа Эббингауза стала поворотной точкой для современной психологии как таковой. И, разумеется, его личная готовность изучать самого себя не имеет аналогов. Уильям Джемс, отец-основатель психологии, говорил об удивительной самоотверженности Эббингауза, превознося его за «героизм, проявленный в поиске истинных средних значений». Также Джемс назвал исследования памяти «самым блестящим исследованием в истории экспериментальной психологии».

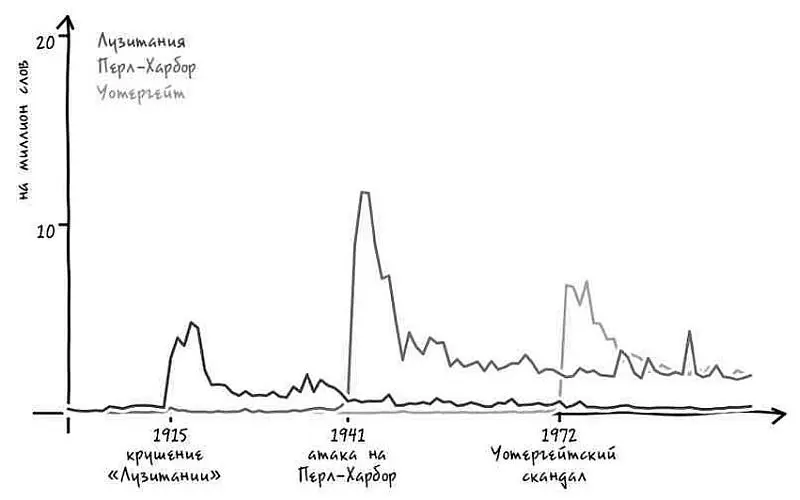

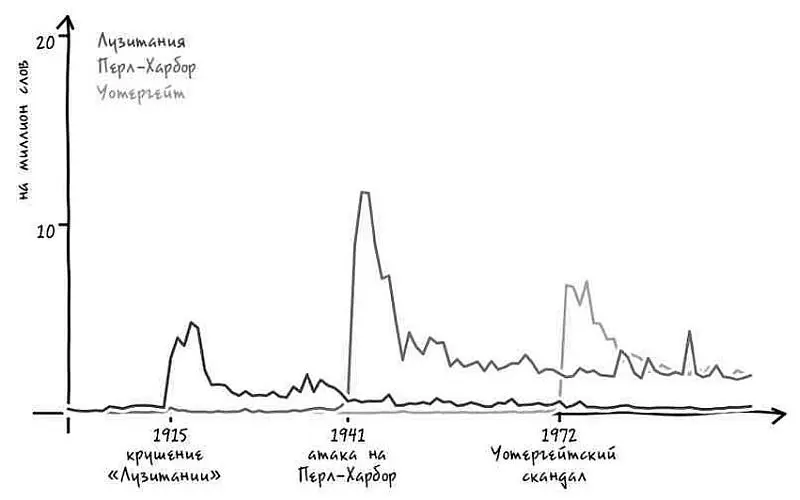

Поначалу казалось, что дать количественную оценку коллективной памяти невероятно сложно, однако история Эббингауза вселила в нас оптимизм. Вещи, которые ему удалось измерить, – обучаемость и забывание – имеют близкие аналоги в человеческой культуре, становящиеся очевидными при изучении n -грамов.

Некоторые вещи сложно забыть.

Даже через десять лет после того, как два самолета врезались в здания Центра международной торговли в Нью-Йорке, память об этом дне продолжает преследовать американцев. Йон Ли Андерсон, журналист из журнала New Yorker , так вспоминал пережитое:

С чувством постоянно растущего ужаса я увидел второй самолет и понял, что это была террористическая атака. Когда здания рухнули, я понял, что это очень похоже на второй Перл-Харбор. Я знал, что моя страна совсем скоро вступит в войну.

Такое сравнение возникает нечасто, и для этого есть свои причины. Примерно за 60 лет до 11 сентября американцы столкнулись с первой за многие десятилетия атакой на своей территории. Утром 7 декабря 1941 года сотни японских самолетов устремились к военно-морской базе Перл-Харбор на Гавайях, сбрасывая бомбы и торпеды и оставляя за собой дым, огонь и смерть. Всего за час японцы уничтожили множество самолетов и кораблей, нанеся огромный ущерб тихоокеанскому флоту. В результате атаки на Перл-Харбор было убито 2400 и ранено 1000 американцев. Эти шокирующие новости изменили ход истории, подтолкнув США к участию во Второй мировой войне.

Однако несмотря на всю важность этого события, со времен Перл-Харбора прошло больше полувека, и разговоры об этой атаке уже нечасто фигурируют в повседневном общении. Сейчас это сложно себе представить, однако то же самое постепенно происходит и с 11 сентября [171].

Как это происходит? Каким образом наша коллективная память стирает даже самые болезненные события?

Хоть памятью назови ее, хоть нет

В процессе проверки этой идеи мы столкнулись с проблемой в стиле Эббингауза – забывание зависимо от того, какие идеи мы связываем с другими, что значительно затрудняет проведение точного эксперимента.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу