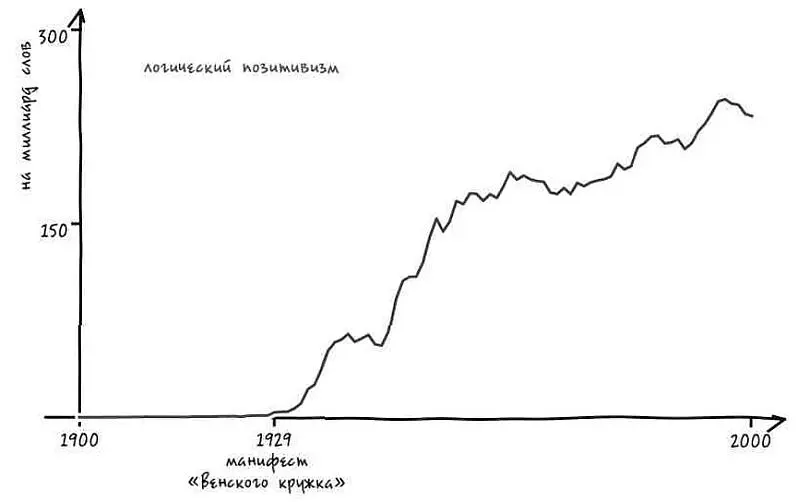

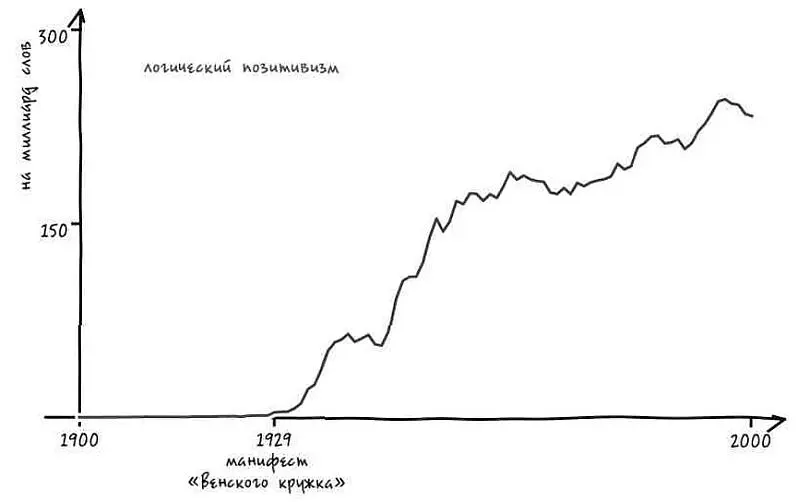

Одним из любимых примеров кружка было слово Volksgeist – «дух народа». Этот термин относился к коллективному сознанию и памяти народа, к тому, что он собой представляет и о чем думает. То, что концепция Volksgeist была неточной и неизмеряемой, раздражало участников кружка, и поэтому группа уделила этому термину особое место в своем манифесте 1929 года, надеясь полностью исключить его из языка [169].

Однако идея «Венского кружка» была скорее не вопросом политической цензуры, а философского отношения к границам науки.

Возможно, в то время члены кружка и были правы. Идеи вроде коллективной памяти довольно долго находились вне пределов научного изучения. Однако, получив в свое распоряжение n -грамы, мы можем заняться исследованием подобных концепций. Можно ли измерить ее так же, как мы тестируем память отдельно взятого человека?

Но если мы собираемся заняться измерениями коллективной памяти, нам стоит для начала понять, как выглядит наука о памяти индивидуальной. Для этого мы обратимся к другому философу, жившему в Германии в XIX веке, – Герману Эббингаузу [170]. Он исследовал принципы работы мышления, то есть работал в области, которую мы сейчас называем психологией. Однако в его время психология была лишь подразделом философии, а не самостоятельной наукой. Люди были склонны выдвигать различные теории относительно мышления, но редко проводили эксперименты.

Эббингауз работал еще до времен «Венского кружка», однако он тоже полагал, что в основе человеческого знания лежит опыт, измерения и эмпирические подтверждения. Он был не особенно упертым фанатиком своих идей и не считал, что большинство концепций психологии, неизмеренных и, возможно, неизмеримых, представляет собой лексический мусор. Вместо этого он задумался над тем, как придать исследованиям мышления более эмпирический характер. Для этого он решился на небывалый шаг: изучение собственной памяти с помощью исключительно экспериментальных методов.

Он тут же столкнулся с проблемой, напоминавшей ту, с которой мы столкнулись при изучении славы. Концепция памяти была достаточно расплывчатой. Эббингаузу нужно было сузить ее фокус, заменив масштабную и расплывчатую область памяти небольшим количеством четко определенных и подлежащих изучению свойств. Он решил ограничиться двумя вопросами – как быстро мы учимся новому и как быстро забываем.

Но, даже сузив масштаб исследований, Эббингауз столкнулся с другими серьезными проблемами. Наиболее успешные эксперименты проходят в условиях изолированной и контролируемой среды. Человеческая память таковой не является. Каждый элемент информации в нашем мышлении включен в целую сеть концепций. Мы выстраиваем ассоциации с известными нам фактами, идеями, людьми, эмоциями, местами и событиями. Эти комплексные отношения оказывают огромное влияние на процесс запоминания. В результате становится довольно сложно изучить способность к запоминанию конкретного факта в отрыве от всего остального. Мы уже видели, как благодаря определенным ассоциативным связям неправильные глаголы типа burn – burnt, learn – learnt, spell – spelt и spill – spilt могут успешно выживать в течение столетий. И подобные эффекты памяти представляют собой не исключения, а правила.

Чтобы обойти эту проблему, Эббингауз придумал довольно элегантное решение. Он понял, что большинство ассоциаций связано либо со звучанием, либо со смыслом того, что вы пытаетесь запомнить. Для того чтобы минимизировать нежелательные ассоциации, он решил запоминать случайные последовательности букв. Для этого он создал специальный словарь, состоящий из 2300 буквенных последовательностей. Каждая последовательность состояла из трех букв, согласной-гласной-согласной, типа CUV и KEF.

Он убедился в том, что ни одна из последовательностей не напоминала слово. В этом холодном новом мире не было места для любви (LUV – созвучно слову love – «любовь»), времени для объятия (HUG – «объятие») и места для смысла.

Для измерения своего процесса обучения Эббингауз брал случайные бессмысленные последовательности из своего словаря, выстраивая из них списки. Таким образом он мог измерить количество времени, необходимое на озвучивание списка и его безошибочное воспроизведение. Для измерения забывания Эббингауз добавил в процедуру еще один шаг. После изучения списка он ждал какое-то время, а затем проверял, какую часть списка помнит. Многим потенциальным участникам тестирования идея запоминания длинных последовательностей случайных словосочетаний изо дня в день могла бы показаться скучной, однако Эббингауз имел колоссальное влияние на одного добровольца – самого себя. И в 1878 году Эббингауз начал изучать память, используя себя как единственного подопытного кролика.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу