Основоположниками теории человеческого капитала были экономисты чикагской школы Теодор В. Шульц и Гэри Беккер, каждый из которых был удостоен Нобелевской премии по экономике.

По Г. Беккеру, человеческий капитал – это совокупность врожденных способностей и приобретенных знаний, навыков и мотиваций, целесообразное использование которой способствует увеличению дохода (на уровне индивида, предприятия или общества). То есть сами по себе знания, навыки и способности человеческим капиталом не являются. Чтобы стать капиталом, они должны приносить доход.

Основными положениями теории человеческого капитала, по Г. Беккеру, являются следующие:

• рассматриваемая совокупность становится человеческим капиталом в момент купли-продажи рабочей силы, т. е. в момент найма на работу;

• рост человеческого капитала должен способствовать росту производительности труда и производства;

• целесообразное использование человеческого капитала должно вести к росту доходов работника;

• рост доходов стимулирует работника делать вложения в здоровье, образование с целью повышения запаса знаний, навыков и мотиваций, чтобы в дальнейшем вновь эффективно его применять.

И. А. Никитина отмечает, что в понятии «человеческий капитал» должна учитываться не только материальная, но и духовная компонента. Исходя из этого, она предлагает определить человеческий капитал как «совокупность способностей, знаний, навыков и мотиваций, применение которой способствует росту национального богатства страны» 3. При этом предлагаемое определение не отрицает возможный рост индивидуальных доходов в рыночных условиях, так как рост индивидуальных доходов, здоровья, нравственности и есть подтверждение роста национального богатства.

Наличие двух аспектов – экономического и духовного также признает Я. Фитценц 4. По его мнению, все измерения стоимостного вложения являются, по сути, измерением стоимости людей как экономических единиц и как духовных существ. Только люди производят стоимость путем применения своих врожденных качеств (гуманности, мотивированности к деятельности), приобретенных умений и способности к управлению инструментами. Кроме того, Я. Фитценц большую роль отводит информации, которой владеют работники, а также способности и желанию делиться ею с другими. В современном обществе информация – один из главнейших ресурсов, который предприятие может выгодно использовать для повышения эффективности своей работы. Способность и желание превращать данные в информацию, а затем в сведения, а также делиться этой информацией с другими являются важной составляющей понятия «человеческий капитал».

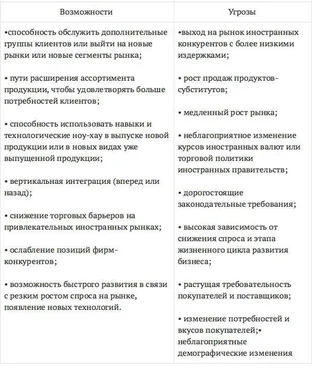

Человеческий потенциал представляет собой врожденные способности человека. В результате определенных вложений – материальных и нематериальных – образуется трудовой потенциал человека. Человеческий же капитал предлагается понимать как реализованный трудовой потенциал, для чего необходимы мотивация, трудовые усилия и время. То есть ресурс рабочего времени И. А. Никитина относит не столько к трудовому потенциалу, сколько к условию формирования человеческого капитала (рис. 2).

Рис. 2. Взаимосвязь человеческого потенциала, трудового потенциала и человеческого капитала

Под кадровым потенциалом организации понимается социально-экономическая категория, характеризующая совокупность общих и профессиональных знаний, умений, трудовых навыков и социальных качеств работников, занятых в определенной сфере деятельности в организации, отрасли. Кадровый потенциал в ряде научных публикаций рассматривается как имеющиеся, в том числе и скрытые, еще пока нереализованные возможности и невостребованные способности работников, своего рода скрытый резерв.

Начиная с середины 80-х годов для выражения нового взгляда на роль человека в современном производстве используется термин «человеческие ресурсы», представляющий собой сложное, многоструктурное образование, отражающее их качественные и количественные характеристики. Термин «человеческие ресурсы» наиболее близок по трактовке к экономическому термину «человеческий капитал» и фактически является его отражением в менеджменте.

Под кадрами в управлении понимается постоянный (штатный) состав работников. Используется для характеристики конкретного работающего персонала предприятия, отрасли, сферы экономики в целом, определении его мобильности, формирования и изменения профессионально-квалификационной структуры. Под кадрами обычно подразумевают квалифицированных работников, прошедших предварительную профессиональную подготовку и обладающих специальным образованием, трудовыми навыками и (или) опытом работы в избранной сфере деятельности. Не принято относить к кадрам временных и сезонных работников, совместителей, работающих по краткосрочным трудовым соглашениям, нештатный персонал, а также лиц, занятых индивидуальной трудовой деятельностью в сфере коммерческой торговли.

Читать дальше