2. Связи с клиентами (клиентский капитал) . Маркетинг отношений, направленный на создание связей с клиентами. Примеры – эксклюзивные предложения для лояльных клиентов, мероприятия для руководства компаний-клиентов в B2B, карты постоянного покупателя и т. д. Влияние этой маркетинговой деятельности оценивается с помощью основных показателей № 3 – коэффициента оттока и № 4 – CSAT (глава 4), а также показателя № 10 – CLTV (глава 6).

3. Стимулирование продаж . В данном случае маркетинг направлен на повышение продаж в краткосрочной перспективе. Можно вспомнить о купонах, распродажах, предложениях с ограниченным сроком действия и т. д. Их влияние можно количественно оценить с помощью основных показателей: № 6 – прибыль, № 7 – NPV, № 8 – IRR и № 9 – окупаемость (глава 5). Поисковый маркетинг (SEM) для электронной торговли можно считать разновидностью стимулирования продаж, а количественную оценку ему можно дать с помощью основных показателей: № 11 – CPC, № 12 – TCR и № 13 – ROA.

4. Формирование рыночной ниши . Маркетинг призван изменить восприятие клиентов: создать потребность в продукте или услуге и/или повлиять на мнение о продукте с помощью рекомендаций третьей стороны. Сюда относятся маркетинг в социальных медиа, например создание спонсируемых сообществ с помощью влиятельных блогеров и развитие отношений с аналитиками (в сфере B2B). Основные показатели тесно связаны с брендингом – это не только показатель № 1 – осведомленность о бренде, но и № 2 – тест-драйв (глава 5), и № 15 – личные рекомендации (глава 7).

5. Инфраструктура и ресурсы . Эта последняя категория в маркетинговом портфеле представляет собой инвестиции в технологическую инфраструктуру – EDW, аналитику и MRM. Все эти ресурсы обеспечивают поддержку и развитие множества видов маркетинговой деятельности. Примеры бизнес-кейсов для инвестиций в инфраструктуру приведены в главе 9. К этой же категории относятся тренинги для продавцов и маркетеров, призванные улучшить их навыки.

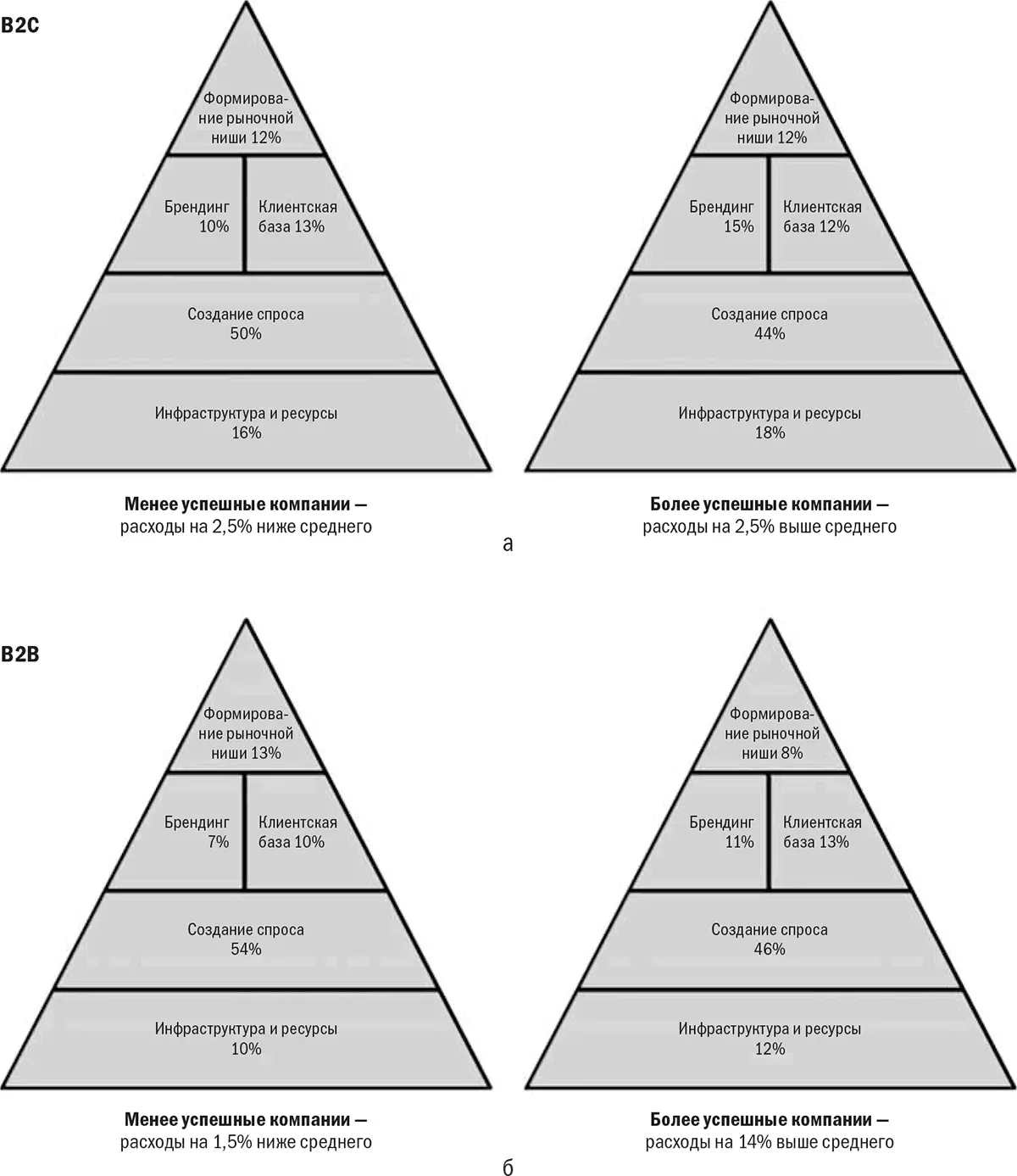

В главе 1 я уже говорил о существовании «маркетингового разделения», связанного с тем, как лидеры и отстающие формируют свой маркетинговый бюджет (см. рис. 1.6 – отстающие делают упор на стимулирование продаж, а лидеры – на брендинг, отношения с клиентами и инфраструктуру).

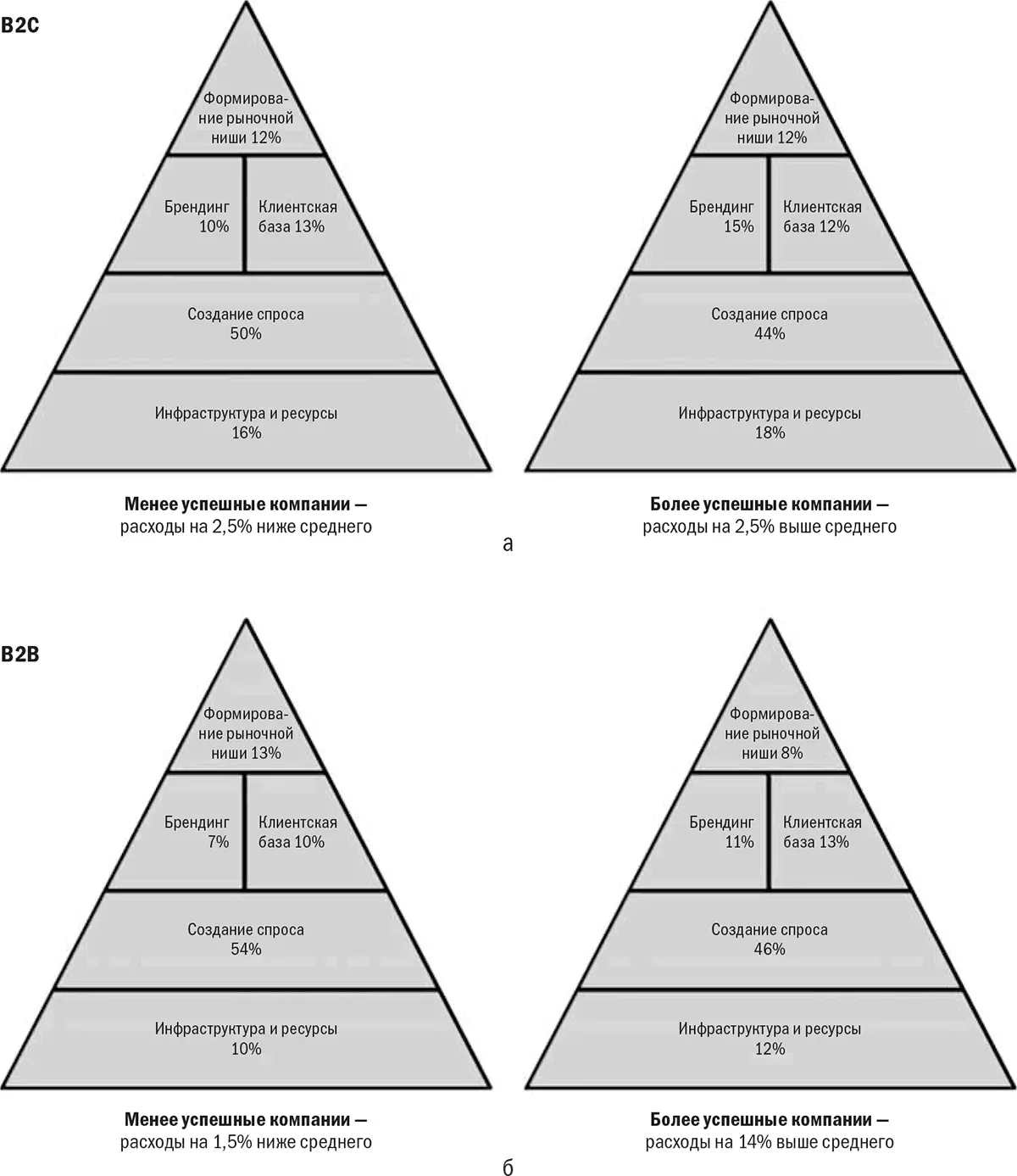

На рис. 11.4 изображена разбивка маркетинговых бюджетов компаний (лидеров и отстающих), отнесенных к группам B2B и B2C. Лидеры и отстающие – соответственно, «верхние» и «нижние» 20 % компаний по показателю MCM (см. рис. 11.3). Для обеих групп характерно маркетинговое разделение.

Лидеры тратили значительно больше на маркетинг в целом (на 14–25 % больше среднего). Разница между B2B и B2C заключается в процентном распределении маркетинговых бюджетов внутри портфеля. Для портфеля B2C разница между лидерами и отстающими заключается в том, что лидеры тратят меньше денег на стимулирование продаж и больше на брендинг и инфраструктуру. Для B2B создание спроса в большей степени связано с клиентской базой и инфраструктурой (лидеры этого рынка больше вкладывают в отношения с клиентами и меньше внимания уделяют брендингу).

Рис. 11.4.Сравнение портфелей маркетинговых инвестиций лидеров и отстающих: a – B2C; б – B2B. Компании в обеих сферах (B2B и B2C) сообщили о том, что в среднем тратят на маркетинг около 6 % доходов

Формирование рыночной ниши – очень интересная категория в маркетинговом портфеле. Этот элемент был предложен одним из моих коллег, Моханом Соуни. Интереснее всего то, что ответ невозможно вычислить заранее. Мы предположили, что формирование рыночной ниши важнее для компаний-лидеров. Судя по всему, на самом деле справедливо обратное (особенно в области B2B). Для B2C доли инвестиций в формирование ниши такие же; однако лидеры тратят на 25 % больше на маркетинг в целом, поэтому можно сказать, что они вкладывают пропорционально больше в каждую категорию. Однако в секторе B2B формирование ниши куда менее важно для лидеров, чем для отстающих, – и это позволяет сделать интересные выводы.

Формирование ниши для B2B основывается прежде всего на отношениях с аналитиками и лидерами мнений. Эти отношения направлены на создание положительного образа продукта или услуги. Например, в отрасли высоких технологий, согласно магическому квадранту Gartner [54], продукты компаний можно оценить по параметрам «способность реализации» и «полнота ви́дения». Понятно, что для поставщиков технологических решений «золотое дно» будет находиться в верхнем правом квадранте – там, где эти параметры достигают максимума. Некоторые компании всеми силами стремятся повлиять на аналитиков и занять с их помощью верхние строчки рейтингов.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу