Часов в шесть Том заканчивал работу и шел к Джеку – он выглядел парусником посреди весельных лодок. При этом то и дело говорил: «Да, завтра я вернусь» и «Да, я с удовольствием порисую для вас». Он заказывал пиво, садился с нами и смотрел игру. И у него не было красок ни на пальцах, ни на одежде – ни единого пятнышка. Полагаю, он умел так хорошо обращаться с красками, что те попадали лишь туда, куда он им указывал, и никуда более.

Однажды я спросил его, не жалко ли ему продавать свои картины. Умей я сам делать что-нибудь настолько прекрасное, я бы в жизни этого не отдал, а захотел бы оставить себе, чтобы иногда любоваться. Он ненадолго задумался, а потом сказал, что это, пожалуй, зависит от того, насколько большую частичку себя ты вкладываешь в то, что делаешь. Если заберешься слишком глубоко и вынешь что-то оттуда, то тебе не захочется это отдавать – ты захочешь это оставить, чтобы иногда проверять, надежно ли оно привязано. А иногда картина получается такой правильной и хорошей, что становится слишком личной и никто не способен ее понять, кроме того, кто ее создал. Лишь он один будет знать, о чем она. Но повседневные картины были так хороши лишь потому, что ему нравилось рисовать животных и нравилось, что другие их покупали. Хотя он и мог вложить в то, что продавал, частичку себя, но этими картинами он зарабатывал себе на пиво, и я думаю, он был похож на всех остальных в баре Джека: если любишь просто поболтать, то тебе не обязательно все время говорить о чем-то важном.

Почему животные? Ну, видели бы вы его рядом с ними – спрашивать бы не стали. Он любил их, вот и все. А они любили его в ответ. И самыми любимыми у него всегда были кошки. Мой батя говаривал, что кошки – это не что иное, как машины для сна, которые ниспосланы на землю, чтобы спать за людей. И всякий раз, когда Том работал на площади, у его ног, свернувшись калачиком, обязательно лежала парочка кошек. А когда он решал порисовать мелками, то всегда рисовал именно этих животных.

Время от времени он будто бы уставал рисовать на бумаге: доставал мелки, садился на раскаленную плитку и рисовал прямо поверх ее пыли. Я рассказал вам о его картинах, но эти рисунки были чем-то совершенно иным. Их нельзя было продать, их всегда смывало дождем – но он вкладывал в них гораздо больше себя, это был не пустой треп. Это был всего лишь мел на пыльной плитке, но таких странных цветов, что дети даже не решались к ним подходить: такими настоящими они казались! И не только дети, скажу я вам. Люди оставались стоять в нескольких футах и смотреть – а в их глазах отражалось изумление. Если бы эти рисунки можно было продать, нашлись бы люди, готовые отдать за них свои дома. Точно вам говорю. И что забавно, пару раз по утрам, когда я проходил по площади, чтобы открыть магазин, то видел мертвых птиц, валявшихся поверх рисунков – как будто они садились на плитку, и когда понимали, что оказывались на этих кошках, то так пугались, что падали замертво от страха. Но на самом деле, их, должно быть, бросали там какие-нибудь настоящие кошки, потому что птицы эти выглядели растерзанными. Когда я выбрасывал их в кусты, то замечал на них характерные раны.

Для многих мамочек тем летом старина Том стал неожиданной удачей: они могли оставлять у него своих чад и спокойно заниматься покупками, пить содовую с подругами и, возвращаясь, находить детей мирно сидящими, следящими за работой Тома. Сам он ничуть не возражал и даже общался с детьми и веселил их – а смех ребят такого возраста был чуть ли не лучшим, что можно было услышать на свете. Именно благодаря такому смеху, наверное, даже росли деревья. Мир вращается вокруг них, юных, любознательных, а от их смеха мир кажется ярче – он уносит в прошлое, туда, где еще не знаешь зла и где все прекрасно, а если и нет, то уже завтра все наладится.

И вот, наконец, мы подошли к сути. Был там один мальчик, который не очень-то смеялся, а просто сидел тихо и смотрел. Думаю, он знал больше, чем кто-либо, о том, что произошло тем летом. Хотя объяснить этого словами, наверное, он бы не сумел.

Звали его Билл МакНилл, он был сыном Джима Валентайна. Тот когда-то работал механиком, потом с Недом на заправке, а по вечерам иногда гонял на битых машинах. А МакНиллом его сына теперь называли вот почему: в одно воскресенье Джим вошел в поворот на слишком большой скорости, машина перевернулась, взорвался бензобак и в итоге даже не смогли найти всех колес. Через год его Мэри снова вышла замуж. Одному богу известно, зачем – ведь ее предостерегали и родители, и друзья, но мне кажется, это все оттого, что любовь слепа. Распорядок дня Сэма МакНилла был в лучшем случае свободным от работы, а в основном он выпивал и зависал с дружками, которые, случалось, оказывались по ту сторону закона. Полагаю, Мэри считала, что нашла свою любовь, но очень скоро зрение к ней вернулось: прошло немного времени, до того как вечера стали длиннее и Сэм, набравшись больше обычного, пустил в ход кулаки. С тех пор Мэри на улице почти не появлялась. В таких случаях люди обычно просто разглядывают синяки у женщин под глазами, и даже глухой может расслышать шепот: «Мы же ей говорили!».

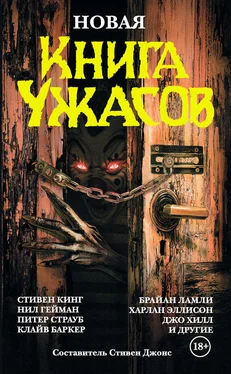

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу