Ursula K. Le Guin

Os Túmulos de Atuan

Para a cabeça ruiva de Telluride

— Vem para casa, Tenar! Vem para casa!

No profundo vale, à luz do crepúsculo, as macieiras estavam prestes a florir. Aqui e além, por entre os ramos cobertos de sombra, uma flor abrira antes de tempo, rosada e branca, como uma estrela indistinta. Ao longo das áleas do pomar, sobre a erva nova, espessa e molhada, a garotinha corria pelo puro prazer da corrida. Tendo ouvido o chamado, não regressou imediatamente, descrevendo um largo círculo antes de ficar de frente para a casa. A mãe que a esperava na entrada da cabana, com a luz do fogo a brilhar por trás, olhava o vulto minúsculo que corria e se movia para cima e para baixo, como uma partícula de lanugem de cardo soprada por sobre a erva escurecida e sob as árvores.

Junto a uma esquina da cabana, raspando a terra que cobria uma enxada o pai disse:

— Porque deixas que o teu coração se apegue à criança? Vêm para a levar para longe no próximo mês. Para sempre. Tanto valerá enterrá-la e acabar com tudo. De que serve agarrar-se a gente a alguém que estamos condenados a perder? Ela não nos traz bem nenhum. Ainda se pagassem quando a levarem, sempre era alguma coisa. Mas não vão fazer isso. Levam-na e acabou-se.

A mãe não pronunciou uma palavra, observando a criança que parara a olhar para cima, por entre as árvores. Acima dos montes que se erguiam para lá dos pomares, a estrela da tarde brilhava com penetrante nitidez.

— Ela não é nossa, nunca o foi desde que eles vieram e disseram que tinha de ser a Sacerdotisa, nos Túmulos. Porque é que não há de ver isso? — A voz do homem soava rouca de revolta e amargura. — Tens mais quatro filhos. Esses ficarão aqui, aquela não. Portanto, não lhe prendas o teu coração. Deixa-a partir!

— Quando chegar a altura — respondeu a mulher —, eu deixo-a partir.

Inclinou-se para receber a criança que vinha a correr com os seus pequenos pés, brancos e descalços, pelo chão lamacento e ergueu-a nos braços. Ao voltar-se para entrar na cabana, baixou a cabeça e beijou o cabelo da criança, que era negro. Mas, à luz trêmula, do lume da lareira, o dela era claro.

O homem deixou-se ficar ainda lá fora, com os pés nus e frios no solo, o céu claro da Primavera a escurecer por cima dele. No lusco-fusco, o seu rosto estava cheio de dor, uma dor baça, pesada, raivosa, que ele nunca teria palavras para traduzir. Por fim, encolheu os ombros e seguiu a mulher para dentro da sala iluminada pelo fogo, vibrante de vozes infantis.

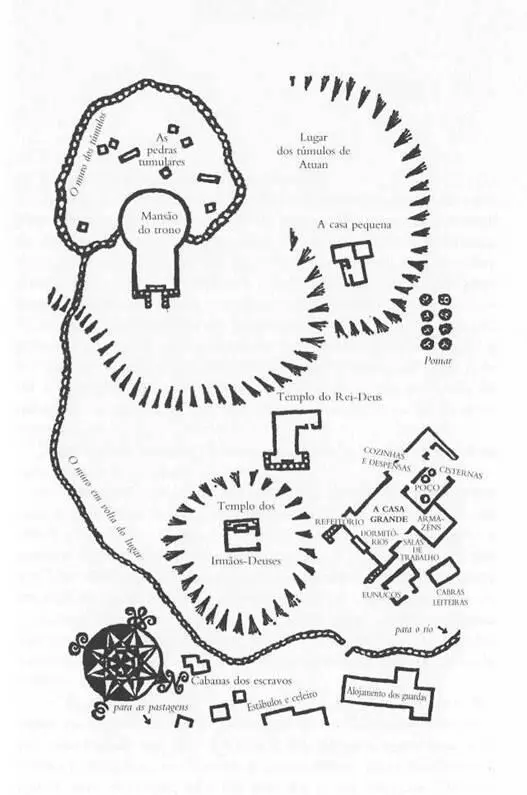

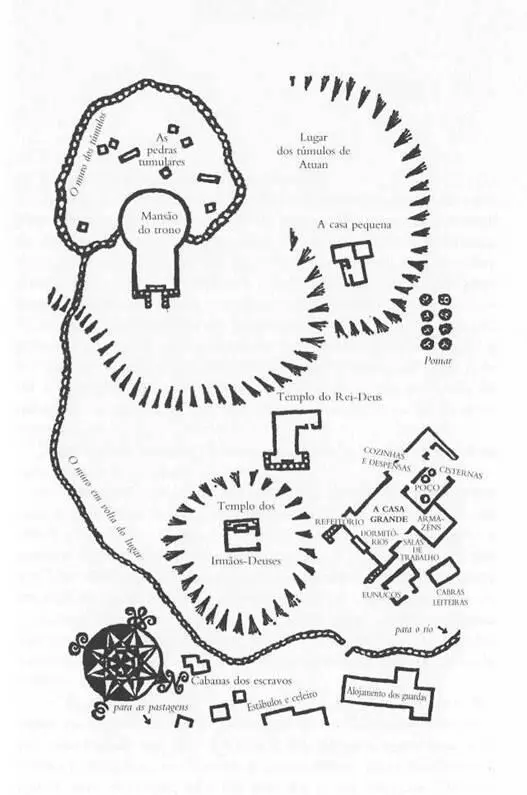

Uma trompa trilou uma nota aguda e cessou. O silêncio que se lhe seguiu foi quebrado apenas pelo som de muitos passos caminhando ao compasso de um tambor cujo rufar suave tinha o ritmo de um bater de coração. Através das rachas no teto da Mansão do Trono, fendas entre colunas onde toda uma seção de alvenaria e telhas caíra, entrava, oblíqua e vacilante, a luz do dia. Passara uma hora desde o nascer do Sol. O ar estava parado e frio. Folhas mortas de ervas daninhas que tinham aberto caminho por entre os ladrilhos de mármore do pavimento, contornadas pela geada, estalavam ao prenderem-se nas longas túnicas negras das sacerdotisas.

Vieram avançando, quatro a quatro, pelo vasto salão e entre duas filas de duplas colunas. O tambor soava monotonamente. Não havia voz que falasse, olhar que observasse. Archotes trazidos por raparigas de vestes negras ardiam rubros sob os raios de sol, com maior brilho no escuro entre eles. Lá fora, nos degraus da Mansão do Trono, permaneciam os homens: guardas, trompeteiros, tambores. Para dentro das grandes portas só tinham entrado mulheres, vestidas de escuro e encapuçadas, caminhando lentamente em filas de quatro na direção do trono vazio.

Duas se destacaram, mulheres altas, agigantando-se ainda mais nas suas vestes negras, uma delas magra e rígida, a outra corpulenta, oscilando a cada passo que dava. Entre estas caminhava uma criança com cerca de seis anos. Envergava uma camiseta branca, direita. Cabeça, braços e pernas estavam nus e trazia os pés descalços. Parecia extremamente pequena. Ao fundo dos degraus que levavam ao trono, onde as outras esperavam agora em fileiras sombrias, as duas mulheres detiveram-se. Depois impeliram ligeiramente a criança para diante.

O trono, na sua alta plataforma, parecia ter cortinas de ambos os lados, com as grandes teias de negrume tombando da escuridão do teto. Se se tratava realmente de cortinas, ou apenas de sombras mais espessas, não conseguiam os olhos assegurar-se. O próprio trono era negro, com um brilho baço de pedras preciosas ou ouro nos braços e no espaldar, e era muito grande. Um homem que nele se sentasse iria parecer pequeno, por contraste. As suas dimensões não eram humanas. Estava vago. Nada o ocupava, a não ser sombras.

Sozinha, a criança subiu quatro dos sete degraus de um mármore raiado de vermelho. Eram tão largos e altos que ela tinha de colocar ambos os pés num deles antes de tentar subir o seguinte. No degrau do meio, diretamente em frente do trono, erguia-se um grande e tosco bloco de madeira, escavado em redondo no cimo. A criança pôs-se de joelhos e introduziu a cabeça no cavado, rodando-a ligeiramente para um lado. Ali ficou ajoelhada, sem se mover.

Uma figura envergando uma roupa cintada de lã branca destacou-se subitamente de entre as sombras à direita do trono e desceu os degraus, dirigindo-se para a criança. Trazia o rosto oculto por uma máscara branca. Tinha uma espada de aço polido, de um metro e meio de comprido. Sem uma palavra ou uma hesitação, ergueu a espada, segura em ambas as mãos, num movimento circular até ficar por cima do pescoço da garotinha. O tambor parou de rufar.

Ao mesmo tempo que a lâmina alcançava o ponto mais alto da sua trajetória e ali se imobilizava, uma figura de negro lançou-se do lado esquerdo do trono, saltou de degrau em degrau e imobilizou os braços do sacrificante com braços mais esguios. O gume afiado da espada, suspensa no ar, rebrilhou. E assim as duas figuras, a branca e a negra, ambas sem rosto, permaneceram equilibradas por um momento, como bailarinos, por sobre a criança imóvel, cujo cabelo negro, posto para um lado, deixava ver a brancura do pescoço.

Em silêncio, cada uma das figuras se desviou para o lado e voltou a subir os degraus, desaparecendo no escuro por trás do enorme trono. Uma sacerdotisa adiantou-se e entornou um líquido de uma tigela nos degraus, junto à criança ajoelhada. Na escassa luz da sala, a mancha parecia negra.

A criança ergueu-se e desceu à custo os quatro degraus. Chegada ao fundo, as duas sacerdotisas altas vestiram-lhe uma túnica e um manto com capuz, ambos negros, e tornaram a voltá-la de frente para os degraus, a mancha escura, o trono.

— Oh, possam Aqueles-que-não-têm-Nome baixar o seu olhar sobre a criança que lhes é oferecida, que é em verdade a que nasceu para sempre sem nome. Que aceitem a sua vida e os anos da sua vida até à sua morte, que a eles pertence também. Que a achem aceitável. Que seja devorada!

Outras vozes, estrídulas e ásperas como trombetas, replicaram:

— Vai ser devorada! Vai ser devorada!

Ereta, a garotinha olhava, de dentro do seu negro capuz, o trono lá em cima. As pedras preciosas incrustadas nos grandes braços terminando em garras e no espaldar estavam cobertas por uma espessa camada de pó e no próprio espaldar havia teias de aranha e manchas esbranquiçadas dos dejetos dos mochos. Na zona diretamente em frente do trono, os três degraus mais altos, acima daquele onde ela se ajoelhara, nunca tinham sido pisados por pés mortais. Sobre eles, a poeira era tão espessa que mais pareciam um declive de terra cinzenta, com a superfície do mármore raiado de vermelho totalmente oculta pelo joeirar constante, que nada perturbara nem pisara, ao longo de sabe-se lá quantos anos, quantos séculos.

Читать дальше