— Sono d’accordo.

Non potendo essere utile io stesso a Quinn, l’avrei fatto per procura. Per la prima volta dopo il mio allontanamento, mi sentii vivo e utile. Quella notte non nevicò nemmeno.

Ma il nostro piano per procura andò a monte. Ci provammo ma senza successo. Mi misi diligentemente a tavolino con un giornale e mi aggiornai sugli ultimi sviluppi — avevo perso il filo degli avvenimenti per una settimana e non mi raccapezzavo già più in mezzo alle nuove situazioni — e poi attraversai la città gelata fino all’ufficio della New Nichols Associates, che continuava a funzionare anche se a singhiozzo, e affidai alcune previsioni ai miei macchinari. Trasmisi i risultati a Bob via corriere, non volendo correre il rischio di telefonare. Si trattava di roba di poco conto, un paio di banali suggerimenti sulla politica cittadina nel campo dell’occupazione. Nei giorni seguenti tirai fuori indicazioni dello stesso genere, anche più addomesticate. Poi Lombroso mi chiamò.

— Puoi anche smettere. Mardikian ci ha scoperti.

— Cos’è successo?

— Ho passato le tue previsioni un po’ alla volta. Ieri sera sono stato fuori a pranzo con Haig e, arrivati al dessert, lui mi ha chiesto a bruciapelo se continuavo a vederti.

— Tu gli hai detto la verità?

— Ho cercato di non dirgli niente. Ma Haig è molto furbo, lo sai. Mi ha letto dentro come in un libro aperto. Ha detto: “Questa roba la ricevi da Lew, non è vero?”. Io ho alzato le spalle e lui si è messo a ridere e ha detto: “Lo so che è così. Si sente la sua mano”. Non ho ammesso niente. Molto amichevolmente Haig mi ha consigliato di lasciar perdere, che avrei compromesso la mia posizione con Quinn.

— Allora Quinn non lo sa ancora?

— A quanto pare, no. Mardikian non ha intenzione di dirglielo. Ma io non posso correre questo rischio. Se Quinn se ne accorge, sono finito. Dà in escandescenze quando qualcuno pronuncia il nome di Lew Nichols.

— È ridotto a questo punto?

— Proprio.

— Ormai sono diventato il nemico.

— Temo di si. Mi dispiace, Lew.

— Anche a me.

— Io non ti chiamerò più. Se hai bisogno di parlarmi, chiama il mio ufficio di Wall Street.

— Okay. Non voglio che tu abbia dei guai, Bob.

— Mi dispiace.

— Va bene.

— Se potessi fare qualcosa per te…

— Va bene, va bene.

Due giorni prima di Natale ci fu una bufera terribile, con venti furiosi e violenti, temperature subartiche e una fitta tormenta di una neve secca, dura, tagliente. Il tipo di bufera che avrebbe sconvolto uno del Minnesota e fatto piangere un eschimese. Per tutto il giorno le finestre di casa tremarono nelle loro venerande intelaiature, mentre cascate di neve portate dal vento le colpivano come manciate di sassolini, e io tremavo all’unisono con loro, pensando che avevamo ancora davanti gennaio e febbraio e che poteva nevicare anche a marzo. Andai a letto presto e mi alzai di buon’ora in una mattinata di sole abbagliante. Le giornate fredde e soleggiate sono comuni dopo le bufere di neve, perché arrivano correnti d’aria secca e limpida, ma quella volta la luminosità aveva qualcosa di strano, non lo splendore gelido tipico di un giorno invernale, ma il giallo dolce, maturo e dorato della primavera; quando accesi la radio, sentii l’annunciatore parlare dell’incredibile cambiamento di tempo. In apparenza, qualche massa d’aria vagante s’era mossa, nella notte, dalle Caroline verso nord e la temperatura era salita fino a un grado di calore da aprile inoltrato.

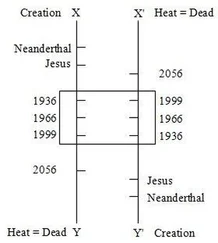

La primavera non ci abbandonò. Giorno dopo giorno il tepore fuori stagione accarezzava la città satura d’inverno. All’inizio, naturalmente, la vita fu caotica: gli alti cumuli di neve recente si squagliavano e scorrevano in ruscelli turbinosi verso i condotti; a metà della settimana festiva, comunque, gran parte della fanghiglia nevosa era scomparsa. Un’ondata di gaiezza folle invase New York, i cappotti e le tute da neve sparirono, le strade si affollarono di gente sorridente e allegra avvolta in tuniche leggere e giubbini, di moltitudini di bagnanti nudi e seminudi, pallidi ma impazienti, sparsi sugli imbarchi soleggiati di Central Park, ogni fontana aveva la sua cornice di musici, giocolieri e danzatori. L’atmosfera carnevalesca cresceva mentre l’anno vecchio fuggiva e continuava quel tempo assurdo, perché era il 1999 e quello che stava scivolando via non era solo un anno ma un intero millennio. (Quelli che continuavano a sostenere che il XXI secolo e il terzo millennio non sarebbe iniziato fino al 1° gennaio 2001 erano considerati dei guastafeste pedanti.) L’arrivo di aprile a dicembre sconvolgeva tutti. Il tepore innaturale del tempo subito dopo un gelo altrettanto innaturale, la lucentezza misteriosa del sole sospeso all’orizzonte, l’assurda consistenza primaverile dell’aria, tutto contribuiva a dare una bizzarra, apocalittica fragranza a quelle giornate, tanto che qualsiasi cosa sembrava possibile e non avrebbe sorpreso vedere strane comete nel cielo notturno o repentini cambiamenti nelle costellazioni. Immagino che debba essere stato lo stesso a Roma prima dell’arrivo dei Goti q a Parigi all’inizio del Terrore. Fu una settimana gioiosa ma nello stesso tempo oscuramente inquietante e paurosa; gustavamo quel miracoloso tepore, ma lo consideravamo anche un presagio, un auspicio di qualche fosca catastrofe futura. Con l’avvicinarsi dell’ultimo giorno di dicembre, ci fu uno strano, percettibile aumento di tensione. Ciò che provavamo era la disperata allegria dei funamboli su una corda sospesa sopra un abisso impenetrabile. C’era chi diceva, traendo una soddisfazione crudele dalla cupa predizione, che l’ultimo giorno dell’anno sarebbe stato rovinato da un’improvvisa, immensa nevicata, da marosi altissimi o da tornadi, nonostante le previsioni atmosferiche fossero ottime. Ma il giorno fu limpido e dolce come la settimana che l’aveva preceduto. A mezzogiorno apprendemmo che era il 31 dicembre più caldo di cui si avesse memoria a New York, e il termometro continuò a salire per tutto il pomeriggio, tanto che scivolammo da uno pseudoaprile a una sconcertante imitazione di giugno.

In tutto questo tempo me n’ero rimasto da solo, ammantato di tenebrose divagazioni deliranti e, immagino, di autocompatimento. Non telefonai a nessuno, né a Lombroso, né a Sundara, né a Mardikian, né a Carvajal, né ad altri brandelli della mia vita precedente. Uscivo per poche ore ogni giorno e vagavo per le strade — chi poteva resistere a quel sole? — ma non parlavo con nessuno e non incoraggiavo nessuno ad attaccare discorso, e a sera tornavo a casa, solo, a leggere un po’, a bere un goccio di brandy, a sentire della musica senza ascoltarla e finivo a letto presto. L’isolamento sembrava togliermi ogni potere stocastico: vivevo interamente nel presente, come un animale, senza un’idea di quello che sarebbe successo dopo, senza un’intuizione, né il vecchio senso dei contesti che si uniscono e combaciano.

L’ultimo dell’anno sentii il bisogno di uscire. Barricarmi dietro la solitudine in una notte del genere mi era insopportabile, e poi era, tra l’altro, la vigilia del mio 34° compleanno. Pensai di telefonare a qualche amico, ma… no, la vita di società non mi attirava più: sarei scivolato via, solitario e sconosciuto, tra le vie traverse di Manhattan, come il Califfo Haroun al-Raschid in giro, non ufficiale, per Baghdad. Però indossai gli abiti migliori e più vistosi, una tunica estiva color porpora e oro a trame lucenti, mi sfoltii la barba e depilai il cranio e uscii baldanzoso a seppellire l’anno vecchio.

Nel tardo pomeriggio era già notte — era ancora pieno inverno, anche se il termometro segnava diversamente — e le luci della città risplendevano. Erano solo le sette, ma la festa era già cominciata; sentivo cantare, risate lontane, cori salmodianti, il rumore distante di bicchieri spezzati.

Читать дальше