•спиралевидное растирание четырьмя пальцами в том же направлении, как и глубокое поглаживание;

•круговое плоскостное поверхностное поглаживание зон кожной гипералгезии в области грудины и под левой ключицей.

2. Массаж воротниковой зоны. Применяют следующие приемы:

•круговое плоскостное поверхностное поглаживание обеими ру ками;

•попеременное растирание;

•пиление (можно выполнять одной или обеими руками);

•спиралевидное растирание четырьмя пальцами с небольшой силой давления в направлении: снизу вверх веерообразно одной или одновременно обеими руками;

•легкое рубление в межлопаточной области.

3. Массаж в области внутренней поверхности левой руки. Применяют следующие приемы:

•легкое плоскостное непрерывистое поглаживание одной рукой в направлении от лучезапястного сустава до подмышечной впа дины;

•легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами в том же направлении.

Массажные приемы рекомендуется чередовать с приемом поглаживания; после перехода с одной зоны воздействия на другую целесообразны максимально возможная релаксация мышц плечевого пояса и левой верхней конечности, выполнение нескольких дыхательных упражнений (статического и динамического характера).

Массажу предшествует определение кожных зон Захарьина – Геда, а также рефлекторных отраженных изменений в подкожной соединительной ткани и мышцах (по Мекензи).

Массаж рефлексогенных зон предусматривает в первую очередь воздействия в области спины (С7‑Тh1 и др.). Массирующий палец вначале движется вдоль границы рефлексогенных зон, не пересая ее. При хорошей переносимости массажа пациентом и ослаблении напряжения отраженных рефлекторных изменений в тканях массируют триггерные пункты (триггерные точки) рефлексогенных зон. В первые 2–3 массажные процедуры (при повышенной реактивности пациента и более) ограничиваются воздействием на рефлексогенные зоны в области спины. Когда напряжение тканей в области спины уменьшается, кожная гиперестезия ослабевает, переходят к массажу рефлексогенных зон на передней поверхности грудной клетки. Слева массируют, начиная от грудины и по направлению к позвоночнику, нижний край грудной клетки соответственно сегментам Тh8–Тh9, затем межреберные мышцы в области 3–4 межреберных пространств по направлению к позвоночнику и далее – ключичную порцию трапециевидной мышцы. В местах, в которых отмечается повышение тонуса (зоны Мекензи), рекомендуется применение легкой вибрации.

Дозировка массажного воздействия при стенокардии зависит от характера нарушения кожной чувствительности и мышечного тонуса:

•при наличии явлений кожной гиперестезии, повышении мышечного тонуса, что обычно наблюдается в области большой грудной мышцы, а также ключичной порции трапециевидной мышцы, массажные движения (растирание в форме штрихования) не должны быть энергичными во избежание возобновления болей и учащения приступов стенокардии;

•при гипестезии или понижении мышечного тонуса следует применять более энергичные массажные движения.

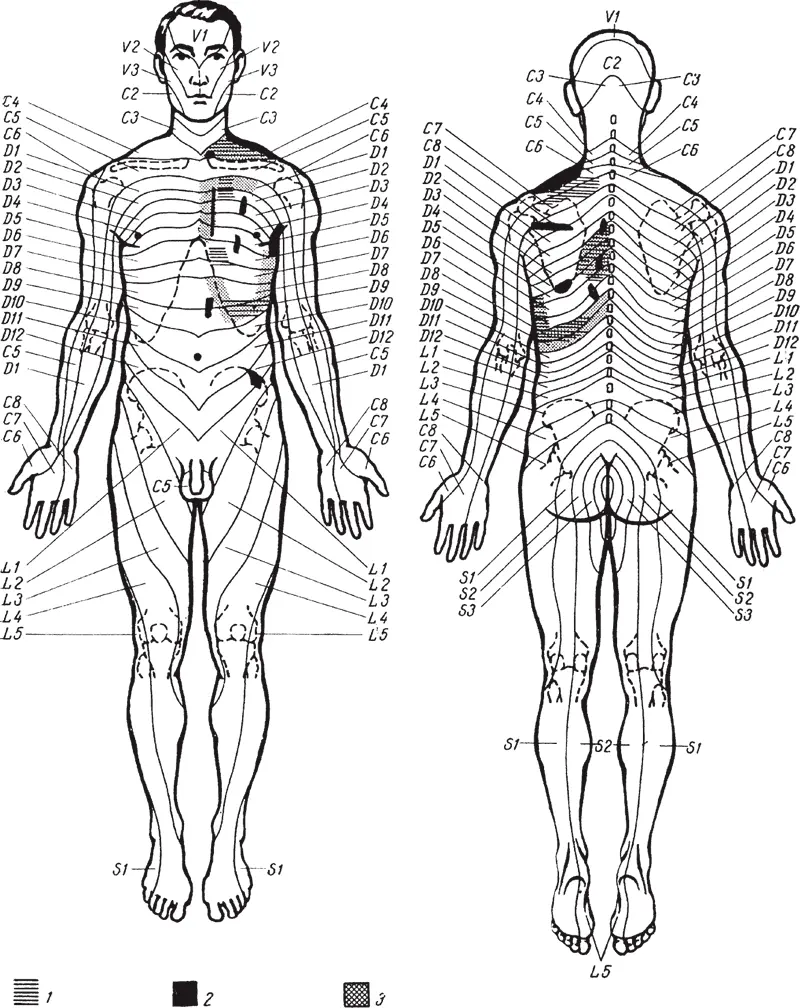

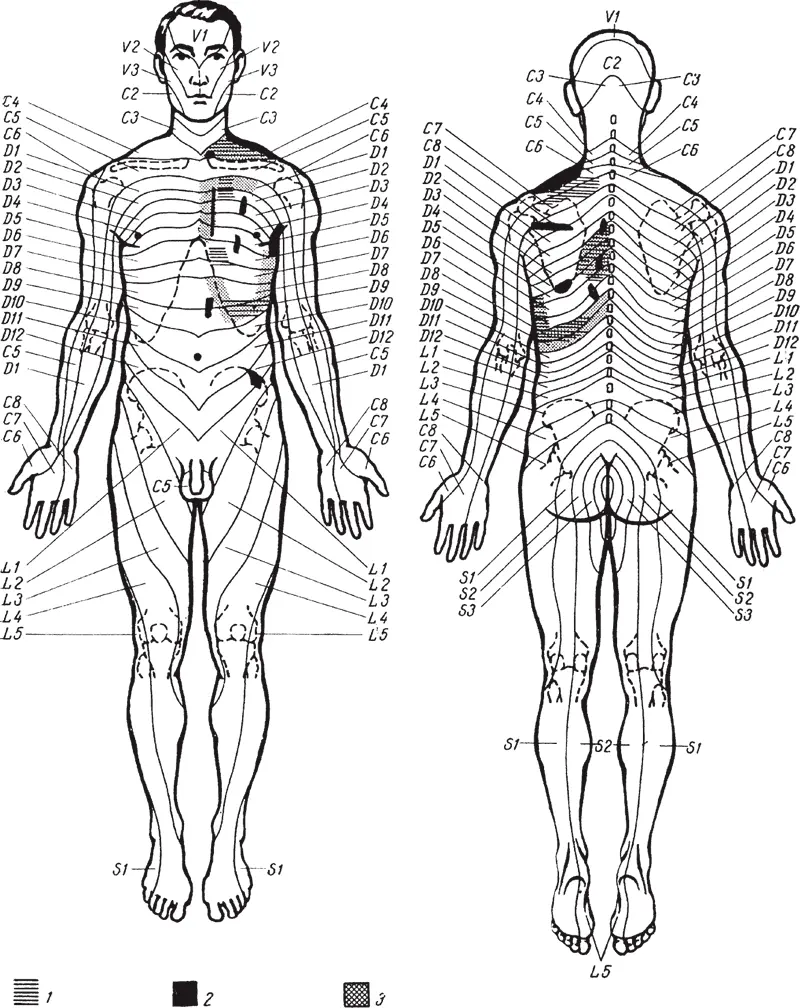

Glaser O. и Dalicho A. W. приводят следующую схему локализации рефлекторных отраженных изменений в различных слоях тканей при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (рис. 111).

Зональные изменения определяются слева.

Изменения в коже (зоны гипералгезии):

•над верхней порцией трапециевидной мышцы (С6‑С7);

•под ключицей (Тh1‑Тh2);

•ниже грудины (Тh6–Тh7);

•у края ребер (Тh8–Тh9);

•наружная поверхность грудной клетки (Тh5-Тh7);

•область между лопаткой и позвоночником (Тh3-Тh6). Изменения в подкожной соединительной ткани:

•между внутренним краем лопатки и позвоночником (Тh3-Тh5);

•нижний край грудной клетки (Тh8–Тh9);

•наружная поверхность грудной клетки (Тh5-Тh8);

•места прикрепления ребер к грудине по направлению к ключице (Тh1–Тh5);

•над ключицей (С 4).

Рис. 111.Локализация рефлекторных отраженных изменений в тканях при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: 1 – горизонтальные линии – изменения в коже; 2 – зачерченные участки – изменения в мышцах; 3 – заштрихованные участки – изменения в подкожной соединительной ткани.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу