Рис. 95.Глубокое давление на мышцы-разгибатели грудного отдела позвоночника

Рис. 96.Длинное скользящее глубокое давление, выполняемое локтем

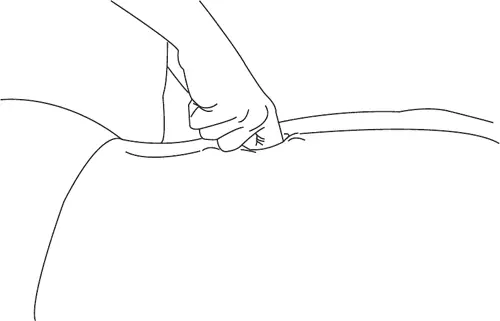

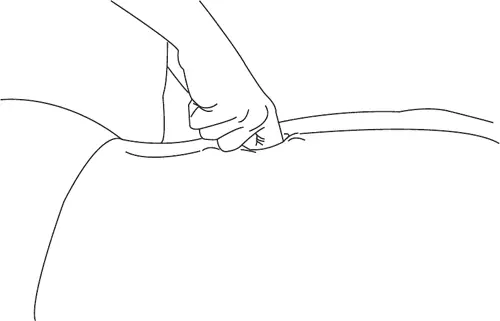

Рис. 97.Длинное скользящее глубокое давление, выполняемое суставами пальцев

Постизометрическая релаксация мышц (Глазкова И. И.)

Методика постизометрической релаксации мышц (ПИР)

•Сущность этой методики заключается в двухфазном воздействии на мышцу, т. е. в сочетании кратковременной (6–10 с) изометрической работы мышцы минимальной интенсивности с дальнейшим пассивным растяжением мышцы также в течение 6–10 с.

•Пассивное растяжение мышцы проводится минимальным усилием до появления ее небольшого сопротивления, и мышца фиксируется в ее новом положении. Каждый прием повторяется 3–4 раза, в результате чего в мышце возникает стойкая гипотония и исчезает болезненность.

•Активное усилие пациента (изометрическое напряжение) должно быть минимальной интенсивности и достаточно кратковременным.

•Изометрическое напряжение высокой интенсивности и значительное по времени вызывает утомление мышцы, в результате чего релаксация мышцы не наступает.

•Быстрое кратковременное изометрическое напряжение также не является эффективным, так как не вызывает в мышце пространственные перестройки сократительного субстрата.

•Основная задача постизометрической релаксации мышц – коррекция неоптимального двигательного стереотипа.

•Релаксирующий эффект ПИР мышц заключается в нормализации деятельности рефлекторного аппарата спинного мозга и восстановлении нормального динамического стереотипа (К. Левит).

•Релаксирующий и анальгезирующий эффекты ПИР мышц связаны со сложными изменениями в системах афферентации деятельности сегментарного аппарата спинного мозга.

•ПИР мышц воздействует на нейромоторную систему регуляции тонуса поперечно-полосатой мышцы. Способствует нормализации проприоцептивной импульсации, устанавливает физиологическое соотношение между проприоцептивной и другими видами афферентации. Результатом является восстановление эффективности механизмов торможения, т. е. устранение активности первого пункта генераторной системы (Г. А. Иваничев, 2005).

•Наилучший терапевтический эффект достигается применением дыхательных синергий релаксируемых мышц, т. е. дополняющего воздействия дыхательных движений на мышцы. Как правило, вдох соответствует напряжению мышцы (фаза изометрической работы), выдох – расслаблению (фаза растяжения мышцы). Таким образом, вместо произвольного напряжения мышц используется непроизвольное (рефлекторное) сокращение и расслабление мышц при дыхании.

При проведении ПИР используются также глазодвигательные синергии (влияние движения глазного яблока на тонус поперечно-полосатой мускулатуры). Они проявляются сочетанным движением головы, шеи и туловища в сторону направления взгляда. Например, взгляд вверх соответствует напряжению мышц разгибателей головы и шеи, взор вниз – их расслаблению; взгляд вправо или влево – напряжению соответствующих мышц ротаторов шеи, взгляд в сторону ротации – расслаблению мышц ротаторов шейного отдела позвоночника.

Наиболее эффективно применение глазодвигательных синергий при релаксации мышц – ротаторов позвоночника, разгибателей и сгибателей головы и туловища.

Сочетанное использование глазодвигательных и дыхательных синергий также эффективно расслабляет мышцы шеи и плечевого пояса.

ПИР мышц, разгибателей головы и шеи

Исходное положение пациента: сидя на стуле с опущенными руками.

Исходное положение методиста: стоя за спиной пациента. Большие пальцы обеих рук методиста фиксируются на области затылочных бугров, остальные пальцы – на горизонтальных ветвях нижней челюсти.

Техника выполнения приема: применяются глазодвигательные и дыхательные синергии: взгляд вверх – вдох (напряжение мышц разгибателей головы и шеи), взгляд вниз – выдох (расслабление мышц разгибателей головы и шеи), в сочетании с произвольным усилием пациента. На вдохе пациент пытается запрокинуть голову назад, методист оказывает легкое противодействие в течение 6–10 с; на выдохе пациент расслабляется, методист производит пассивное растяжение мышц в течение 6–10 с, слегка флексируя (сгибая) голову пациента. Прием повторяется 3–4 раза (рис. 98).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу