Ножки позволяют насекомому передвигаться по поверхности и выполнять ряд других действий – сбор и перенос цветочной пыльцы, передачу восковых пластинок с восковых зеркалец к ротовым частям во время постройки сотов и др.

Ножки пчелы состоят из нескольких сочлененных частей и заканчиваются лапкой с 2 коготками, разделенными подушечкой. Коготки необходимы для хождения по шероховатой поверхности, а подушечки – по гладкой, скользкой (ими пчела как бы присасывается к поверхности).

На задних ножках рабочей пчелы имеются корзиночки из волосков для сбора цветочной пыльцы. Комочки пыльцы в таких корзиночках называются обножкой. У маток и трутней подобные корзиночки отсутствуют.

Грудь соединяется с брюшком коротким стебельчатым члеником, позволяющим пчеле двигать брюшком вниз и в стороны. Брюшко состоит из 6 подвижных члеников-сегментов, каждый из которых образуется 2 полукольцами – спинным и брюшным, подвижно соединенными между собой. Благодаря такому строению пчела может изменять объем брюшка, что очень важно при дыхании и сборе нектара.

На брюшке имеется несколько хитиновых участков, лишенных волосков, – так называемых восковых зеркалец, под которыми расположены восковыделительные железы. Воск накапливается на поверхности восковых зеркалец в виде тонких пластинок, но только у молодых пчел.

На конечной части брюшка располагается жалоносный аппарат. Следует отметить, что жало пчелы устроено достаточно сложно: оно состоит из 2 острых хитиновых иголочек, на концах которых имеется 8-10 зазубринок, обращенных заостренными концами назад. Внутри иголочек имеется полость, по которой яд из большой и малой ядовитых желез проникает при ужалении в ранку. В спокойном состоянии жало втянуто в тело пчелы. При ужалении зазубринки на жале не дают пчеле извлечь его обратно, и при попытке взлететь жалоносный аппарат отрывается от тела вместе с частью внутренних органов, что приводит к гибели пчелы.

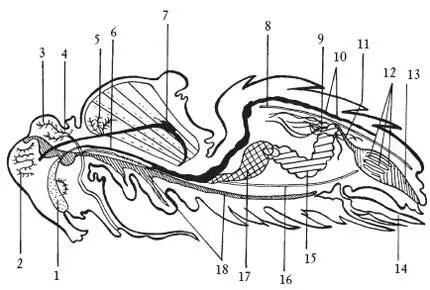

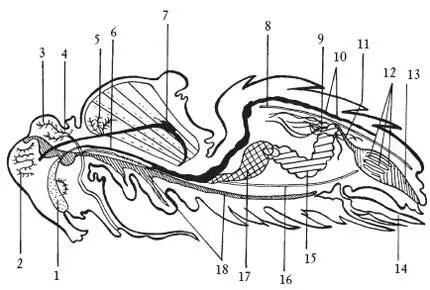

К внутренним органам пчелы относятся: органы пищеварения, дыхания, выделения, лимфосистема, нервная система, половые органы, жировое тело, жалоносный аппарат.

Внутренние органы пчелы: 1 – верхнечелюстная железа; 2 – глоточная железа; 3 – надглоточный узел (мозг); 4 – задняя ветвь глоточной железы; 5 – грудная железа; 6 – яйцевод; 7 – аорта; 8 – спинная диафрагма; 9 – мальпигиевы сосуды; 10 – камеры сердца; 11 – толстая кишка; 12 – ректальные железы; 13 – прямая кишка; 14 – жало; 15 – средняя кишка; 16 – брюшная диафрагма; 17 – медовый зобик; 18 – нервная цепочка.

Нектар, всасываемый с помощью хоботка, изо рта поступает в глотку, где смешивается со слюной, ферменты которой расщепляют сложные сахара на простые. Затем пища поступает в медовый зобик, служащий для переноски нектара, а в период роения – меда в улей. Содержимое медового зобика (он вмещает около 30—40 мг нектара) в улье отсасывается через хоботок и передается пчелам-приемщицам. При длительных перелетах часть нектара используется для собственного питания. Для этого в медовом зобике открывается клапан, и порция нектара поступает в среднюю кишку, которая выполняет роль желудка. Пища под действием ферментов желудочного сока расщепляется на простые вещества, которые через стенки средней кишки поступают в кровь.

Непереваренные остатки пищи через тонкую кишку заднего отдела кишечника попадают в прямую (толстую) кишку. В ней происходит скопление экскрементов. Необходимо отметить, что толстая кишка обладает способностью значительно растягиваться, что очень важно для насекомых во время длительной зимовки. В кишечнике пчелы имеется несколько ректальных желез, сжиживающих содержание прямой кишки. Они также выделяют каталазу, нейтрализующую токсичное действие на организм пчелы накапливающихся экскрементов. От количества выделяемой каталазы зависит окончание зимовки.

В голове и частично в груди пчелы имеются 4 парные железы: верхнечелюстная, глоточная, заднеголовая и грудная. Они вырабатывают биологически активные вещества, входящие в состав маточного вещества, и ферменты, необходимые для превращения нектара в мед.

У матки и молодых пчел сильно развиты верхнечелюстные железы, которые у рабочих пчел вырабатывают молочко, а у бесплодной матки – ароматическое вещество, которое привлекает трутней. Как только происходит осеменение, в железах матки начинает вырабатываться секрет маточного вещества, тормозящий развитие яйцевых трубочек. Этот секрет привлекает рабочих пчел и повышает их рабочий энтузиазм: они начинают строить больше трутневых сотов и готовиться к роению. Если матка старая, то секрета маточного вещества выделяется недостаточно, что тормозит рост пчелиной семьи.

Читать дальше