В ходе длительных противоречий тяжелая атлетика все-таки заняла свое место. Но, несмотря на проводимые чемпионаты России, чемпионов не было. Дело все в том, что был установлен чемпионский минимум, чтоб получить звание чемпиона России, было необходимо превзойти результаты Мейера, с 1901 по 1910 год никто не смог этого сделать. Смерь Краевского и разногласия спортсменов оставили свой результат.

Нашелся человек, сумевший объединить спортсменов. Журналист Людвиг Чаплинский создал в 1913 Всероссийский союз тяжелоатлетов, в который вошли штангисты, борцы и боксеры, следующие «рецептам» Краевского.

Союз просуществовал недолго, но его деятельность была плодотворной. Были утверждены условия проведения чемпионатов Европы и Мира появились:

– разделение участников на пять весовых категорий;

– установлен порядок регистрации рекордов мира;

– утвержден календарный план мировых и европейских соревнований;

– утвержден перечень соревновательных упражнений (рывок и толчок штанги одной рукой, жим, рывок и толчок двумя руками).

Чемпионат мира 1914 года должен был состояться в Петербурге, но первая мировая война помешала его проведению.

На Олимпийских играх тяжелая атлетика присутствовала, но далеко не в полном объеме. Так, на III Олимпийских играх в Сент-Луисе соревновались всего пять атлетов из США и Греции. На Олимпиаде тяжелая атлетика была представлена двумя упражнениями: подъем штанги одной рукой и двумя.

После Первой мировой войны в Российской империи, назревала революция, в эти годы было не до большого спорта.

После революции в молодой стране Советов тяжелоатлетический спорт получил широкое распространение среди рабочих.

Новая страница мировой тяжелой атлетики началась в 1920 году, когда была создана Международная федерация тяжелой атлетики – «Федерасьон Хальтерофиле Интернасьионале» (ФИХ). Заслуга в этом французских силачей. Президентом был назначен Жюль Россэ, который не мог смирится с тем, что Международный Олимпийский Комитет (МОК) не признавал тяжелую атлетику как самостоятельный вид спорта.

Под натиском Россэ МОК принял тяжелую атлетику в Олимпийскую программу, но с одним условием- заменить пятиборье на троеборье в угоду динамике и зрелищности. После Олимпийских игр 1928 года, состоявшихся в Амстердаме, все международные соревнования проводились по правилам олимпийского троеборья. Хотя примечательно, что ФИХ, хоть и исключила рывок и толчок одной рукой из соревнований, продолжала фиксировать рекорды до 1950 года.

В Советском Союзе троеборье сменило пятиборье только лишь в 1935 году.

В период с 1920 года и до начала второй мировой, состоялось лишь пять чемпионатов мира, так как основное внимание было ориентировано на подготовку спортсменов к Олимпийским играм.

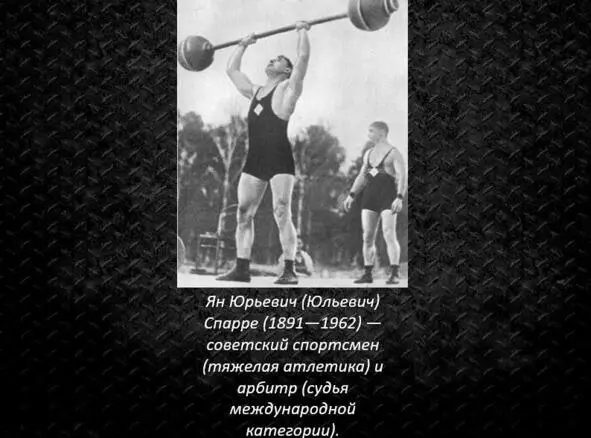

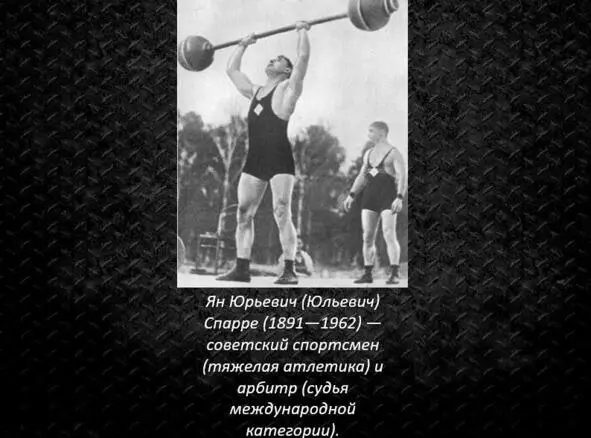

Важной вехой в развитии советской тяжелой атлетики стала первая Всесоюзная Спартакиада, прошедшая в 1928 году. Победителями в соревнованиях по тяжелой атлетики стали ленинградцы Алексей Петров и Арсений Никитин, москвичи Дмитрий Поляков и Ян Спарре.

В октябре 1929 года вышло постановление ЦК ВКП (б), которое способствовало искоренению параллелизма и ведомственного разнобоя в деятельности физкультурных организаций, а также приобщило к физической культуре широкие рабочие массы. Большую роль в активизации спортивной жизни страны сыграл созданный по инициативе комсомола Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО).

Поскольку в этом комплексе важное место заняла силовая подготовка, штанга стала необходимым спортивным снарядом для всех физкультурников. Многие значкисты ГТО вступали в ряды тяжелоатлетов, выполняли спортивные разрядные нормативы (всего было шесть разрядов), наиболее сильные готовились к побитию рекордов.

Все это привело к тому, что с 1932 года возобновились личные чемпионаты СССР, и возродился лозунг «Даешь рекорды!».

Вскоре после этого, рекорды, превышающие мировые, установили многие советские спортсмены, такие как: Георгий Попов, Израиль Механик, Николай Кошелев, Алексей Жижин, Дмитрий Наумов, Рубен Манукян, Дмитрий Шишов, Константин Милеев, Пётр Петров, Серго Амбарцумян, Александр Божко, Владимир Георгиевский, Иван Мальцев, Алексей Петров, Ефим Хотимский, Яков Куценко, Владимир Крылов…

Читать дальше