Толчок – упражнение, состоящее из двух раздельных движений. Во время взятия штанги на грудь спортсмен отрывает её от помоста и поднимает на грудь, одновременно подседая («низкий сед» или «разножка Попова»), а потом поднимается. Затем он полуприседает, и резким движением посылает штангу вверх на прямые руки, одновременно подседая под неё, разбрасывая ноги чуть в стороны (швунг) или вперед-назад («ножницы»).

Становление тяжелой атлетики как олимпийского вида спорта

Тяжелая атлетика в таком виде, в котором мы знаем ее сейчас, появилась далеко не сразу. Некоторые историки называют родоначальником тяжелоатлетического спорта знаменитого итальянского циркового силача Фелица Наполи. Он воспитал талантливых учеников, среди которых был Луис Аттила. Именно он применил технику подъема снаряда «ножницы» – подсед под вес, когда одна нога шагает вперед на полную ступню, а другая одновременно назад на носок. Однако на наш взгляд, этого не совсем достаточно, чтоб присвоить имя «отца мировой тяжелой атлетики».

В марте 1891 года Великобритания сделала попытку провести первый международный турнир в Лондоне. На турнир съехались спортсмены с Англии, Бельгии, Германии и Италии. Второй попыткой было проведении чемпионата Европы, который организовывал атлетический клуб города. Известно, что спортсменов не взвешивали, регламента и программы соревнований не было, да и данные о результатах тоже не сохранились. Участники соревнований входили в круг и поднимали штангу с полыми шарами, с дробью для утяжеления. Атлеты также соперничали в поднимании гирь и «бульдогов» – тяжелых шарообразных гантелей.

Самым сильным признали пивовара из Баварии Ганса Бека. Однако в число первых олимпийцев он не попал. Хотя I Олимпийские игры состоялись в том же году, тяжелой атлетики как самостоятельного вида спорта в их программе не было. Олимпийский комитет включил поднятие тяжестей как разновидность атлетики.

Первым человеком, кто предложил разделить атлетику на тяжелую и легкую был Владислав Францевич Краевский. В своей статье «О влияние тяжестей на человеческий организм» опубликованной в 1897 году он писал: «Физические упражнения с тяжестями составляют одну из самых трудных и важных отраслей спорта, так как они больше остальных развивают мышцы всего тела. Это объясняется степенью большого мышечного напряжения, всегда пропорционального весу тяжести, с которой упражняемся. Вес тяжести подчас бывает очень значителен. По этим двум причинам поднимание тяжестей – и в прямом, и в переносном смысле слова – составляет «тяжёлую атлетику».

Упражнения эти, более или менее трудные, пригодны, скорее, взрослому человеку и преимущественно для него предназначены.

Начиная с 14-летнего возраста, совпадающего с началом полового развития, можно при большой природной силе упражняться с тяжестями, но вес их ни в коем случае не должен превосходить веса тела».

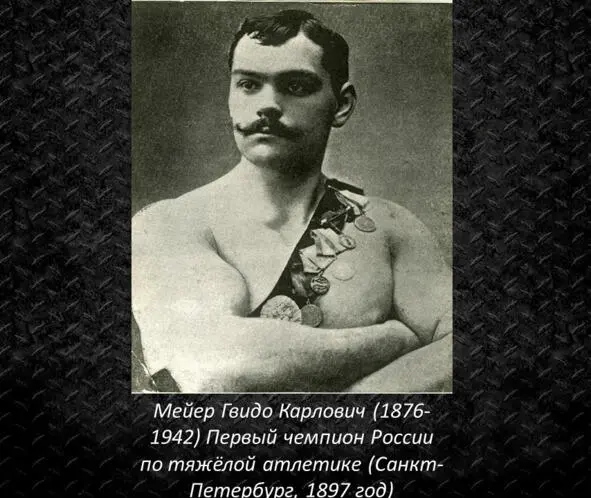

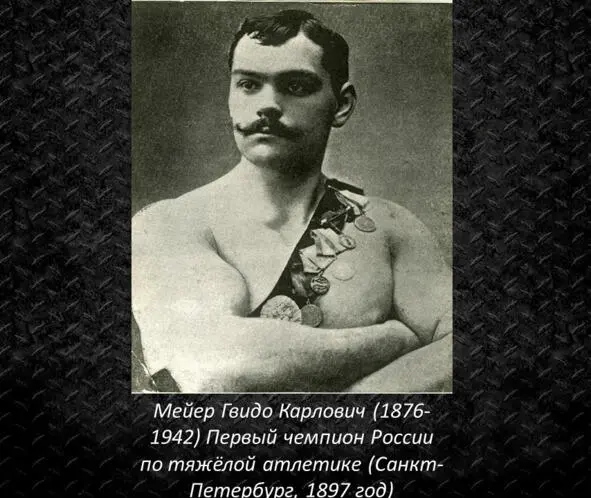

Весной 1897 года в Петербурге прошел первый чемпионат страны по тяжелой атлетике. Все участники показали результаты, превышающие результаты победителей Олимпиады в Афинах, прошедшей годом ранее. Именно в Афинах атлетизм стал соревновательной дисциплиной.

Абсолютным чемпионом стал двадцатилетний Гвидо Мейер, ученик Краевского. Он толкнул правой рукой 81,5 килограммов, двумя – 131 килограмм, и выжал, стоя 114,6 килограммов. Он имел телосложение близкое к идеалу: рост 185 сантиметров, вес 118 килограммов. Позже Мейер войдет в историю отечественного спорта как пионер бокса.

Второй чемпионат России выиграл Гаккеншмидт, он превзошел достижения Мейера в десятиборье.

Доктору Краевскому посчастливилось представлять своих атлетов на международных соревнованиях. В 1898 году он был приглашен со своими атлетами: Гаккеншмидтом, Мейером и Александром Шмелингом в Вену, где проходил всемирный турнир по тяжелой атлетике и чемпионат Европы по французской борьбе.

В ходе соревнований Гаккеншмидт установил мировой рекорд в рывке, взмахнув левой рукой вверх 85,5 килограмм – и сейчас этот вес считается огромным, завоевал золотую медаль за свободный жим штанги одной рукой, и хоть соревновался не во всех дисциплинах, занял второе место в общем зачете. На этом чемпионате тяжелоатлеты соревновались в двенадцатиборье. Победителем чемпионата стал австриец Вильгельм Тюрк с собственным весом 120 килограммов, против 89 килограммов Гаккеншмидта.

Читать дальше