Наличие комбинаций/«связок» с выраженной силовой направленностью

Из перечисленного видно, что перед нами стоит необходимость решения вопроса с разнообразием упражнений, некоторая имитация «переключения» между упражнениями, тренировка выносливости, характерной именно для выбранной соревновательной деятельности, техническая готовность выполнять разнообразные упражнения, а так же объединять их в связки. Рассмотрим вариант решения на двух типовых микроциклах, некогда составленных мной для собственных тренируемых групп.

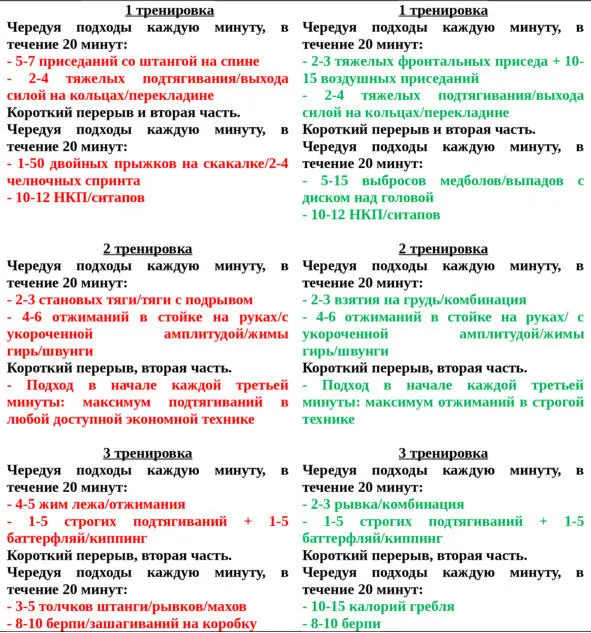

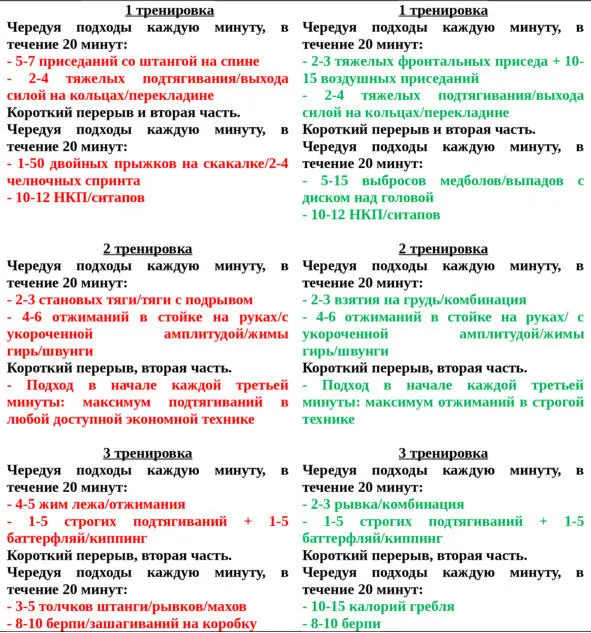

Микроцикл пауэрлифтерской направленности (левый столбец) и микроцикл тяжелоатлетической направленности (правый столбец). Каждый из них является составной частью своего мезоцикла (по аналогии с предыдущей главой), повторяющийся 3 недели и завершаемый разгрузочной неделей (или, по усмотрению, двумя), содержание которой, опять-таки, должно оставаться на тренерское усмотрение и включать как соревновательные тесты, установления новых максимумов, так и просто длительный стретчинг с технической работой для полного отдыха опорно-двигательного аппарата.

В подробности коррекции упражнений под каждого атлета вдаваться не будем, так как логика подробно описана в предыдущей главе. В зависимости от уровня и необходимости обучения, упражнения нужно подбирать строго под человека, а не под «похожесть» на общий тренировочный план. В некоторых случаях, к примеру с серьезными противопоказаниям к работе с отягощениями, ничто не мешает сохранить направленность на силовую работу ногами, заменив те же приседания со штангой на приседания на 1 ноге – пистолетики. Не может пистолетики – пусть выпрыгивает из глубокого приседа! Выбросьте из головы попытки подогнать количество повторов под развитие конкретного качества – просто отрабатывайте звенья, из которых сложится соревновательное задание. Да, получится два движения с собственным весом тела, да отхождение от одного из принципов адаптационного метода, но нам что важнее – следовать букве принципа или работать на благо эффективности тренировки?

Итак, в рамках всех чередующихся каждую минуту подходов мы добиваемся характерного переключения между двумя упражнениями. Происходит оно, с одной стороны, не слишком часто, с другой стороны этого может оказаться достаточно для формирования навыка быстрого переключения между упражнениями (а может и нет, на этот случай полезны соревновательные тесты, как тренировка подобного навыка). Так же, сердечнососудистая система, которая будет задействована в дальнейшем в соревновательных комплексах, работает хоть и в облегченном режиме относительно высокой соревновательной интенсивности, но все еще характерном для соревнований чередовании упражнений, а не монотонной циклической работе. Это очень важно с точки зрения формирования функциональных систем – если мы хотим добиться положительного переноса, который, казалось бы невозможен, нам необходимо имитировать деятельность максимально близкую к соревновательной по отношению ко всем структурам человеческого организма. Просто «накручивать» километры на гребном тренажере, велотренажере или тредмиле значительно менее эффективно, так как характер работы, в котором будет в последствии задействована ССС на соревнованиях, окажется для нее не специфичным.

Что в итоге? Мы имеем точно сформированную интенсивность под каждого атлета, поддающуюся контролю, прозрачную для анализа – с точностью до минуты можно будет определять, когда техника стала портиться, выносливости перестало хватать для качественного и быстрого выполнения подходов и соответственно, где в следующий раз нужно добавить/уменьшить нагрузки для создания оптимального надпорогового воздействия на организм, а не избыточного и как следствие, истощающего. При этом, в рамках двух мезоциклов, мы покрываем большинство характерных для соревнований режимов работы – тут и малоповторная работа с тяжелыми отягощениями, и среднеповторная со средними весами, и регулярное чередование упражнений, имеет место и работа на высокое количество повторений за подход, а так же множественные варианты работы с собственным весом. При этом все системы и ткани организма (ССС, дыхательная система, мышечная ткань) тоже получают воздействие внешней среды, то есть тренировки, специфичное и характерное для выбранной деятельности. Крайне важный момент – именно возможность объединения работы достаточно тяжелой силовой ориентированности вперемешку с «гимнастической» или «циклической», что так характерно для соревновательных заданий. В стандартных ЕМОМ протоколах не получится объединить высокоинтенсивную работу с собственным весом тела и работу с отягощениями, так как они подразумевают выполнение одного упражнения каждую минуту. Отработка же чередующихся ЕМОМ, сама по себе, малоинтересна, поскольку выполнив его единственный раз, мы лишь получим примерную обратную связь о необходимой коррекции для получения оптимальной интенсивности, и без повторного выполнения не сможем задавать направленность приспособительным изменениям в организме. В итоге, составленная с применением адаптационного метода программа (и EMO3M, для внимательных) сохраняет гибкость в плане индивидуальной коррекции по уровню подготовки, наглядность и как конструктор, легко разбирается. Например, можно оставить одну двадцатиминутку для сохранения наглядности и последовательности (положим, фронтальные приседания и подтягивания), но в другой заменить выбросы медбола на выпады с диском над головой или подобную работу – когда мы имеем входные данные по итогу прошедших циклов, в каком темпе в среднем может работать каждый атлет, то есть какое количество повторений в минуту он осиливает без существенной потери качества и темпа, мы имеем возможность заменить движение на схожее по плоскости (махи гирей на рывковые протяжки, выбросы на выпады, отжимания в стойке на руках на швунги и. т. п.). Таким образом, сохраняется и следование принципам спортивной тренировки, не нарушаются идеи системного взгляда на физиологию и главное, все системы внутри организма работают в близком, характерном режиме.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу