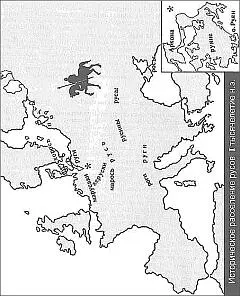

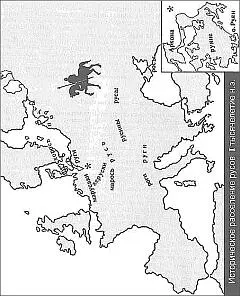

Воинские рода руси вполне обособлены. Они возглавляют племенные союзы, перенося свое название на целые географические области: Руциланд, Пруссия (Поруссия), Рутения и другие. Их главенствующая роль основывается на воинском, кастовом положении руси. Такое положение оправдывалось общественным строем славян и германцев — военной демократией. У германцев родовые связи начали разрушаться раньше, чем у славян. Феодализация стала поглощать рода германской руси (марось, херуски, росы — как называет их римский историк I-II веков Публий Корнелий Тацит), и они смешались с воинским сословием. Это произошло во время объединения племен во Франкское государство при Оттоне I.

Славянская же русь еще балансировала между понятиями: социальная прослойка, каста и народ, этнос. Почему? Вероятно, русь вошла в объединение племен. Сама себя прокормить она не могла, разве что военной добычей и обменом. Отсюда и упоминание о купцах-руси: «Русы и торговый город Руса на берегах Балтийского моря упоминаются еще в IV в. до н. э. Об этом пишет грек Пифей, посетивший эти места в 320 г. После этого о русах прибалтийских говорят на основании древних летописей историки скандинавские: Торфей (норвежский), Иоганес Магнус (шведский), Саксон Грамматик (датский)» (Савельев Е. П. Древняя история казачества, т. I, репринтное изд., 1915, с. 12.). Характерно, что о руси-земледельцах упоминаний в первоисточниках нет вообще. Зато о руси-воинах древние тексты вещают наперебой: «Во II в. Готер, сын шведского короля Годброда, погиб в сражении с Боем, сыном русской княжны Рынды. Сын Готера и его преемники имели многие войны и русами в течение всего II века» (Саксон Грамматик). «В III веке при Фротоне III русы и гунны напали на Данию. Царь русов Олимер начальствовал флотом, а царь гуннов — сухопутными войсками» (Савельев Е. П. Древняя…).

О том, как сражались русы, можно судить по высказыванию одного из именитых германцев-аумлунгов, высказыванию, адресованному своему князю-конунгу: «Часто ты говорил, что конунг Аттила очень храбр, добрый витязь, отважный в сражениях. Но мне кажется, что не должен он быть ни бойцом, ни храбрецом, скорее, сдается мне, величайшим псом, ибо когда мы пришли на Русь, выступил против нас конунг Вальдемар, и, когда мы приготовились к битве, вышли против нас русы и дрались очень храбро, и в ходе упорной битвы когда мы должны были дружно идти вперед, тогда обратился в бегство этот скверный пес Аттила-конунг и дал пасть стягу своего знамени… так понесли мы поражение и позор на Руси» (Сага о Тидреке Бернском).

Пожалуй, следует вспомнить и слово о русах Ибн-Русте из его сочинения «Дорогие ценности» (IX в.), ибо оно как нельзя лучше подтверждает все вышесказанное: «Они не имеют пашен, а питаются лишь тем, что привозят из земли славян. Когда у них рождается сын, то он (рус) дарит новорожденному обнаженный меч, кладет его перед ребенком и говорит: „Я не оставлю тебе в наследство никакого имущества, и нет у тебя ничего, кроме того, что приобретешь этим мечом“. И нет у них недвижемого имущества, ни деревень, ни пашен. Единственное их занятие — торговля соболями, белками и прочими мехами».

Из цитат вообще можно собрать книгу. Но приведу лишь древних авторов и источники, упоминающие о руси:

Пророк Йезекиль (VI в. до н. э.. Библия), Тацит (ок. 55-120 гг.), Веронский список (307-314 гг.), Псевдозахарий (VI в.). Житие Стефана Сурожского (VIII в.). Географ Баварский (ок. 821 г.), Вертинские анналы (839 г.). Житие Георгия Амастридского too 842 г.), Ал-Хорезми (836-847), Ал-Якуби (844 г.), Ибн-Хордадбех (846 или 885 г.)… Иордан упоминает русов II — III веков, Никифор Григора — до 337 года, Захир-ад-дин Map'аши — VI века, Константин Манаси, конкретно — 626 года. Список можно продолжать. От того вызывает недоумение мнение академика Б.А.Рыбакова: «Имя народа русь или рос появляется в источниках впервые в середине VI века, в самый разгар великого славянского расселения». Звучит несколько странно.

Итак, основной вопрос нашей истории имеет, по меньшей мере, могучий смысловой потенциал для своего решения. Обратимся теперь ко второй части вопроса Происхождения:

Как и в случае с русами, попытаемся определить изначальный смысл слова «варяг». Var — одно из индоевропейских обозначений воды. В старославянском языке слова «варяги» и «варяж» обозначали — «опережение». В русском есть глагол «варить», в английском — warm — «нагревать» или «теплый» (вспомните подобные значения корня «рус»). Английский глагол ward близок по смыслу к старославянскому «варяти», однако имеет нюанс «защиты, отражения». Вероятно, всем известно английское слово war — война, означающее также «бой» и глагол «сражаться». Читатель, вероятно, уже уследил направленность этимологического ряда. Однако возникает вполне законный вопрос о связи данного воинского обозначения с водой. Приведу еще пример, на этот раз из испанского языка: varada — «подготовка судна», но также и «судовая бригада», и, наконец, однокоренное varonie — «мужественный, бестраш-ныи, воинственный». Смысловая связь по всему однокоренному раду — более чем убедительна. Перед нами снова военный человек, правда, на сей раз военный моряк. Казалось бы, все вписывается в норманнскую идею Шлецера и иже с ним, поскольку викинги составляли мобильные морские дружины. И все же не будем спешить с выводами. Почему? Потому что, во-первых, термин «варяг» употреблялся в свою историческую бытность только в славянской лексике. Скандинавы называли себя викингами, в Европе звучали как норманны, а на Руси… нет, варягами на Руси их не называли. (Этот козырь по норманнскому происхождению варягов придется отнять у Шлецера, Рыбакова и прочих). На Руси скандинавов называли мурманами. Во-первых, не станем спешить причислять варягов к викингам по той причине, что варягов легко локализировать как племя — помогут исторические карты.

Читать дальше