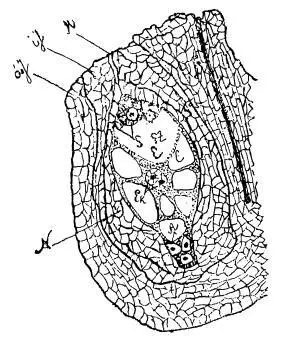

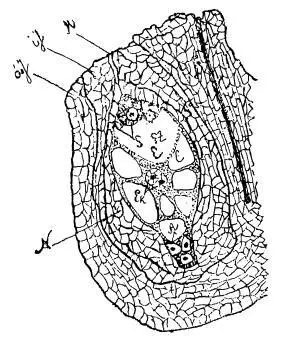

К этому времени зародышевый мешок является уже совершенно развитым и готовым для процесса оплодотворения; в нем к этому времени имеем: 1) у микропиле три клеточки, составляющие так называемый «яйцевой аппарат» (яйцеклетку и две вспомогательные клетки – «синериды»), 2) в противоположном конце сходятся еще три клеточки, называемые «антиподами», содействующими, как полагают, питанию зародышевого мешка, частей и зародыша (Веттштейн) и 3) вторичное ядро «зародышевого мешка» (являющееся результатом слияния двух «полярных ядер»), которые, однако, к моменту оплодотворения часто еще не бывают слитыми, – тогда вместо одного ядра мы имеем их два. Вторичное ядро зародышевого мешка (или два полярных) расположены обычно в центре зародышевого мешка (см. рис. 15). Конец пыльцевой трубки проникает в зародышевый мешок обыкновенно между синергидами, почему последние и называются «вспомогательными клетками». К этому времени генеративное ядро пыльцевой трубки разрушается, а из двух вегетативных ядер («живчиков» или «сперматозоидов») одно проникает к яйцеклетке и сливается с ней в одно ядро, а другое направляется к вторичному ядру зародышевого мешка (или к двум рядом находящимся и не слитым еще полярным ядрам) и сливается с ним (или с обоими вместе полярными ядрами).

Рис. 15. Семяпочка подснежника (Scilla maritime): aJ – внешний покров семяпочки (интегумент); iJ – внутренний покров; M – микропиле; F – семяножка; N – nucellus; E – зародышевый мешок; S – вспомогательные клетки или синергиды; Ez – яйцеклетка;Ek – ядро зародышевого мешка, получающееся из слияния двух полярных ядер;A – антинозы (по Миэ)

Из оплодотворенной яйцеклетки развивается зародыш растения, а из оплодотворенного вторичного ядра зародышевого мешка (или двух полярных ядер) развивается белок – endospermum. В этом, собственно, и состоит акт оплодотворения у покрытосемянных растений, названный «двойным оплодотворением», часть открытия которого принадлежит нашему известному русскому ботанику проф. С. Г. Навашину.

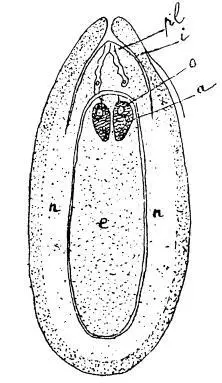

У голосемянных (Gymnospermae) процесс оплодотворения происходит вполне аналогично указанному. Однако у них нет ни завязи, ни рыльца, ни столбика, а семяпочки с одним только покровом расположены на семенных чешуйках женского цветка на верхней стороне последних (поэтому растения этого рода и называются в отличие от покрытосемянных «голосемянными»). Покров семянопочки «интегумент» в верхней части его не вполне смыкается и, несколько выступая над ядром (nucellus), образует небольшое отверстие – микропиле (micropyle). Зародышевый мешок (см. рис. 16), заключенный глубоко в ткань семяпочки, называемой ядром (nucellus), представляет собою к моменту оплодотворения многоклеточное тело, в котором, на обращенном к micropyle конце, имеются два или много архегониев, заключающих по одной большой яйцеклетке. Готовые к оплодотворению яйцеклетки также отделены слоем ткани от образующейся под микропиле пыльцевой камеры.

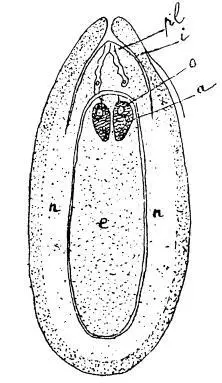

Рис. 16. Продольный разрез через семяпочку Pinus Laricio: pl – пыльцевая трубка; – семенная оболочка; n – nucellus, или ткань ядра семяпочки; е – эндосперм (или зародышевый мешок); а – архегоний; о – яйцеклетка (по Соulеr и Chamberlain)

Когда яйцеклетки готовы к оплодотворению, то из микропиле у хвойных выступает капелька жидкости, на которую обыкновенно и попадает летающая в воздухе пыльца хвойных во время цветения их. Как только пыльца попала на эту жидкость, последняя всасывается обратно; таким образом пыльца переносится в пыльцевую камеру, где она начинает прорастать в ткань ядра семяпочки и достигает яйцеклетки, образуя короткую пыльцевую трубку. При прорастании пыльцы в пыльцевой трубке обыкновенно образуются два генеративных ядра; у некоторых хвойных бывает и большее количество генеративных ядер, например, у Araucaria от 14 до 44. Эти ядра по пыльцевой трубке направляются к яйцеклетке, при чем одно из них сливается с яйцеклеткой – в результате чего развивается зародыш.

У мхов и папоротников, относимых нами, как и голосемянные, к архегониальным растениям, размножение производится бесполыми одноклеточными спорами. Из этих спор вырастают небольшие растеньица, производящие половые органы: женские – архегоний и мужские – anmepuОии. У папоротников, например, с которыми садоводам чаще всего приходится иметь дело, эти молодые растеньица, представляющие собою половое поколение, имеют большею частью вид небольших сердцевидных зеленых чешуек, называемых «предростками» – prothalium (гаметофит), которые прикреплены к почве тонкими бесцветными волосками, играющими роль корней. На нижней же стороне, обращенной к земле, у верхнего лопастного конца этого предростка развиваются архегонии, т. е. образования в виде бутылочки (колбочки), брюшная часть которой погружена в ткань предростка, а горлышко или шейка выступает наружу, образуя небольшой выступ. На дне этой колбочки находится одна только яйцеклетка. Ниже архегоний на той же пластинке образуются «сперматозоиды» в виде небольших округлых выростов отдельных леток предростка; в антеридиях образуются «сперматозоиды», имеющие большое количество жгутиков или ресничек, с помощью которых они свободно передвигаются в каплях воды, достигая таким образом архегоний и проникая во внутрь последних к яйцеклетке, с которой и сливается один из многих сперматозоидов, образуя зародыш. Зародыш этот, продолжая развиваться, образует новое молодое растение, на котором в дальнейшем, по мере его развития, развиваются споры одинаковой величины (равноспоровые папоротники); это так называемое бесполое поколение (спорофит), иногда развивающееся в огромные растения, является излюбленными растениями, культивируемыми у нас в оранжереях и теплицах (например, древовидные папоротники).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу