Таковая попытка была сделана уже в 1789 году Жюссье, а затем Декандолем.

В последнее время попытки создать «естественную систему были сделаны Вармингом, Веттштейном, Энглером, Таллером, Лотси, Кузнецовым и др.

В новейших системах нет формального разделения всего растительного царства на «споровые и «цветковые», так как «цветковые» по существу суть те же «споровые» (разноспоровые).

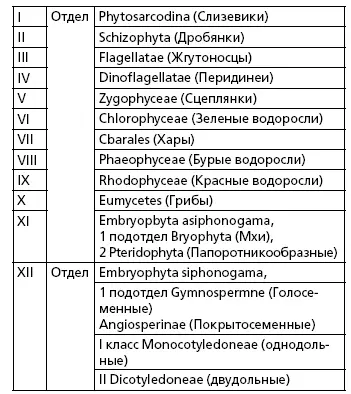

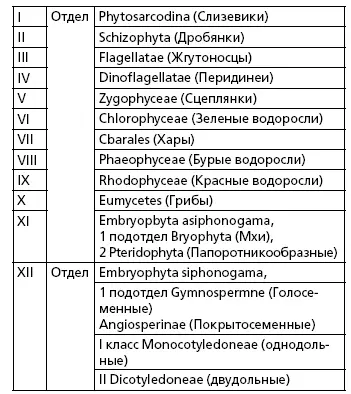

Наиболее общепризнанной и авторитетной из новейших систем считается система Энглера, предложенная им в 1907 году в следующем виде:

Представленная система начинается с самых простейших растений, состоящих только из одной или из нескольких клеточек, и оканчивается самыми сложными организмами. Другие системы, наоборот, начинают более развитыми растениями и переходят постепенно к низшим, в обратном порядке; такова, например, система знаменитого ботаника Декандоля.

Приведенные в указанной системе отделы делят на группы или подотделы; подотделы делят на классы, а классы на отряды, которые в свою очередь делят на семейства. Если семейство очень велико, т. е. содержит большое количество разнообразных растений, то его делят нередко на более мелкие группы – на подсемейства (Веттштейн). Так, например, семейство розоцветных – Rosaceae, делят на следующие под семейства: A) Spiraeoideae – спирейные (куда относятся все спиреи), В) Rosoideae – настоящие розоцветные (относятся розы, малина, земляника), С) Pomoideae – яблоневые (относятся яблоня, груша, айва, рябина, боярышник, мушмула и др.) и D) Prunoideae – сливовые (косточковые, куда относятся слива, вишня, персик, абрикос и др.).

Далее, семейство распадается на роды (genus), – напр., ива, тополь, – а роды на:

Виды (species) – например: лесная, месячная, чилийская и клубничная земляника. Виды в свою очередь подразделяются на разновидности, которые опять-таки часто распадаются на более мелкие таксономические единицы: на расы (морфологические и биологические) и чистые линии, которые являются формами вполне константными при условиях, исключающих скрещивание. Растения часто подвергаются изменению в природе и почти всегда в культуре, и таким образом получаются многие более мелкие видоизменения яблок, груши, смородины, капусты, моркови и проч. Если такие видоизменения через много генераций сделаются константными в большом числе экземпляров и при разведении из семян, то такие видоизменения называются культурными разновидностями или сортами; напр., коломенская, ульмская и многие другие сорта капусты.

Однако понятие «сорт» далеко не всегда является точным и вполне определяющим ботанический состав данной формы; будучи часто не совсем однородным, сорт представляет собою нередко не только смесь различных рас, но и более крупных таксономических единиц. А между тем в садоводстве и вообще в области специальных культур термин этот пользуется весьма широким распространением. Ввиду того, что до настоящего времени еще совершенно не выяснено, что, собственно, следует подразумевать под понятием «сорт», то понятие это ни в коем случае не следует считать относящимся к таксономическим единицам; поэтому и пользоваться названием «сорт» мы можем лишь как определенной «торговой маркой», далеко не всегда определяющей не только однородность типа, но и константность форм, определяемых этим термином.

В отличие от «сортов», формы, происшедшие от одной половой особи, прочно удерживающие все свои морфологические признаки и свойства при вегетативном размножении, независимо от того, – будут ли они на самом деле константными или неконстантными при половом воспроизведении, – принято называть в последнее время не «сортами», а «клонами».

Иногда путем опыления смешиваются различные формы и виды, случайно – в диком состоянии, или искусственно – культуре; таким образом получаются растения средние между ними, называемые гибридами: роды ивы, тополя и земляники очень богаты такими гибридами. Большинство крупноплодных сортов нашей земляники такого происхождения.

Разновидности одного и того же вида, например капусты, особенно легко скрещиваются между собою, образуя помеси или гибриды; гибриды можно получить и при скрещивании двух видов одного рода – редко двух родов. В первом случае их называют видовыми, а во втором – родовыми гибридами. Родовые гибриды весьма редкое явление, но несколько таковых известны между азалиями и рододендронами, и в семействе геснериевых, роды которого, во всяком случае, близко родственны. За пределами одного и того же семейства гибридизация невозможна: так, напр., крестоцветное растение никогда не дает гибридов с розоцветным.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу