Жуан Рурал

Журналист; автор книги кулинарных рецептов «Кухня эпохи караванщиков»

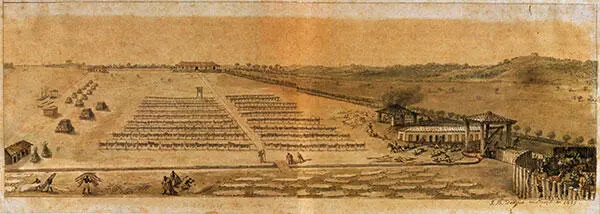

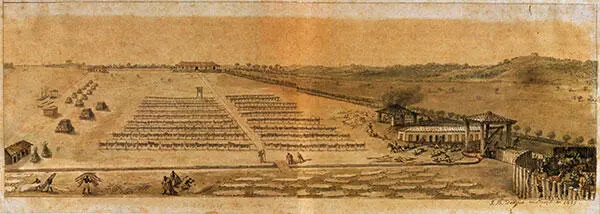

Бразильская фабрика по изготовлению сушеного мяса. Ж.-Б. Дебре (1829). Музей Кастру Майа — JPHAN/Minc — MEA 0113

Тиан Роша

Кухня штата Минас-Жерайс

Пройти дорогами первых золотоискателей и золотодобытчиков, которые сделали из них настоящих горняков в современном представлении, значит изучить все тропинки и перепутья этого края. И тут мы неизбежно переносимся в конец XVII — начало XVIII века.

Португалия ни на минуту не теряла надежды найти драгоценные металлы в землях Америки. Надежда эта подпитывалась соблазнительными легендами про город Маноа, горы Серрас-дас-Эсмералдас и Сабарабусу. И хотя на золото в глубинных районах колонии европейцы натолкнулись случайно, само по себе это стало закономерным результатом целенаправленных усилий.

Обнаружение золотоносных жил не связано с именем какого-то конкретного человека — просто мечты и чаяния многих поколений колонистов стали наконец реальностью. Начало было положено в 1532 г., когда в эти края прибыли первые португальские поселенцы во главе с Мартином Афонсу де Соуза. Одной из первых мер, предпринятых им, была отправка экспедиционного отряда, состоявшего из 40 человек, который вышел из поселения Сан-Висенте (штат Сан-Паулу) в направлении сертана на поиски золотых и серебряных рудников… Обратно отряд так и не вернулся.

Известие о находке золота мгновенно облетело весь мир. Началась настоящая золотая лихорадка. В Минас-Жерайс устремились искатели приключений всех мастей: мужчины и женщины, молодые и старики, белые, мулаты, негры, знать и простолюдины, люди светские наравне с церковниками и монахами различных орденов. Всех их подгоняло желание быстро разбогатеть; их не пугали ни трудности пути, ни тяжкий труд, ни опасности, с которыми предстояло столкнуться. Они бросали дома все, что у них было. Продавали имущество, если хоть чем-нибудь владели, разрывали помолвки, оставляли жен и детей.

Если поспешный отъезд в дальние края можно сравнить с жизненной драмой, то само путешествие, в тысячу раз более трудное, могло обернуться настоящей трагедией с печальным исходом. Ослепленные золотыми миражами, искатели легкой наживы брали в дорогу лишь скудный запас провизии, и впереди их ждало самое тяжкое из всех страданий — голод. Из-за общей нехватки продовольствия это случалось трижды: в 1698, в 1700 и в 1713 году. Дикие животные, обитавшие в долинах и предгорьях, были почти полностью истреблены варварской охотой оголодавших людей. Большая их часть вернулась к привычной охоте в лесистой части страны или вообще возвратилась домой. Многие исчезли в этих краях навсегда.

Жареные шкварки. Фото: Жуан Рурал

«Всякая живность, на которую они случайно наталкивались, становилась объектом охоты — тапиры, косули, капибары, обезьяны, леопарды, олени и разнообразные птицы. Нередко в пищу шли змеи, ящерицы, муравьи и даже „белые личинки, что водятся в стволах бамбука и в гнилом дереве“. Ели мед диких пчел, фрукты, ростки самамбайи, съедобные корнеплоды и всё, к чему толкала их необходимость, в том числе и рыбу: мелкую жарили на бамбуковых палочках, большую запекали в углях». [78] Отрывок из анонимного письма, датированного 1717 годом, приводится в книге Афонсу де Э. Тоне.

После того, как стало известно, что в этих краях обнаружено золото, сюда устремился один из самых мощных потоков переселенцев за всю историю человечества. Волны людей стекались в район золотых шахт буквально со всех сторон света. Весть о золоте докатилась до самых отдаленных уголков Бразилии, что не замедлило вызвать глубокий демографический кризис по всей стране в результате оттока населения в Минас-Жерайс. Здесь же, напротив, население росло невиданными ранее темпами.

За короткое время неконтролируемая миграция превратилась в национальное бедствие. Столько народа снялось с насиженных мест в поисках золота, что возникла угроза опустошения для всей страны. Прибрежные города Бразилии оказались в тяжелой ситуации. Золотые шахты, на которые поначалу смотрели на милость небес, спустя два столетия воспринимались не иначе рассадник разбойников и источник всяческих бед.

Читать дальше