Теоретизирование медгерменевтики развивалось на фоне энергетического упадка советской идеологии и было своеобразной формой ее приватизации. Потом случилось неожиданное: вакуум социальности так и не был заполнен, напротив, катастрофически расширился, и то, что еще недавно так страстно обсуждалось в узких кругах, стало расти повсеместно, как сорняк. Проблемой стало хоть какое-то ограничение пустотностью стремительно набухающей пустоты. Контуры новой ситуации прихотливы и постоянно меняются; в результате никто не знает, как не быть имманентным ей. Герметичное становится читабельным, трансгрессивное - модным.

Что такое московская концептуальная традиция hie et nunc, в каком отношении стоит она к тому, что претендует быть актуальным, неясно, видимо, не только мне. Особенно эта неясность дает о себе знать в культуре, пока еще не выработавшей механизма музеификации и пытающейся вместо этого поддерживать акции "настоящего момента" на неимоверно высоком уровне. Эта попытка каждодневно проваливается и возобновляется, чтобы провалиться и возобновиться снова.

Медгерменевтика постоянно изобретала термины, стремясь наводнить ими мир, вызвать панику на бирже понятий; за инфляцией и крахом должно было последовать небесное спокойствие, самодостаточность свежевы-печенного и с тех пор постоянно заново выпекаемого космоса. Что отличает индивидуальное творчество Пепперштейна от этой групповой стратегии? Почему одни тексты он публикует под своим именем, а другие в качестве части треугольника "старших инспекторов"? Ясно, что эти стратегии переплетаются довольно причудливым способом: отчуждая значительные текстуальные массы в пользу группы, каждый из ее участников получает преимущество, избавляясь от бремени имени собственного, обеспечивая столь необходимую богам анонимность, выражающуюся в умножении их имен.

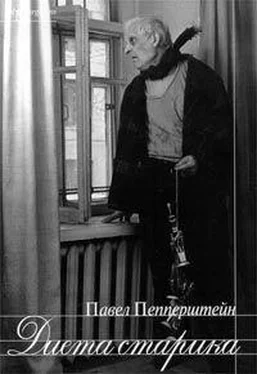

Возвращается ли Паша к имени собственному в "Диете старика", на титульном листе которой остается только его имя-псевдоним? В этих текстах нарушены многие принципы обычного авторства, но для нас не является тайной, что эти нарушения ("инновации") только усиливают авторство как безличный механизм, как инфраструктуру. В последнем смысле его, видимо, не дано избежать никому: ведь для создания имени здесь не нужна даже подпись. Паша черпает свое неавторство из достаточно глубокого источника - его изначальной чуждости самому себе. Эта чуждость породняет его со всем иным. Во всяком случае, такова логика его ответов Илье Кабакову в каталоге их выставки "Игра в теннис". "Кабаков: Ты уже давно выставляешься за границей, в "чужом месте". Что значит говорить "чужим" на "чужом" языке о "чужих" проблемах? Или слово "чужие" здесь некорректно? - Пеппершшейн: Есть известные слова Кафки, адресованные его другу Максу Броду: "Как я могу иметь нечто общее со своим народом, когда у меня нет ничего общего с самим собой?"

Я бы даже радикализировал это высказывание: мы настолько чужие самим себе, что все остальное становится для нас родным". Заметим, что Кабаков проницательно и аккуратно берет слово "чужой" в кавычки, дистанцируясь от его прямого смысла, лишь зондируя почву, проверяя, что оно значит для Паши как метафора. Чужое в кавычках оказывает для него родным, но уже без кавычек, так велика утверждаемая им степень чуждости (опять-таки, что важно, без кавычек) самому себе, зияние в сердцевине его "я". Именно высшая степень чуждости себе переходит в эйфорию, в отличие от последовательно-депрессивной ориентации текстов Кафки, предполагающей чисто негативное просветление (сошлюсь на знаменитое кафковское высказывание: "Я пишу об ужасном, чтобы умереть довольным", проанализированное в эссе Мориса Бланшо).

Позиция Паши проективна: он обретает право "жить довольным", помещая смерть в основание своей личности и тем самым, как он полагает, лишая трансцендентную инстанцию возможности что-либо предрешить в его судьбе. Таким образом он вступает с миром в непосредственно-родственные отношения. Отвечая на другой вопрос Кабакова, Пепперштейн возвращается к своему "пункту": "…мы настолько "чужие" самим себе, что все остальное в мире (места, люди, вещи) кажутся родней, толпой племянников, дедушек, кузин и внучат, по сравнению с этой изначальной чуждостью, живущей в глубине нашего собственного "я"" [13]. Можно ли расшифровать этот ответ так: остается только радоваться, так как депрессия (чуждость себе) настолько изначальна, что имеет своим необходимым последствием эйфорию.

Читать дальше

![Павел Пепперштейн - Предатель ада [сборник]](/books/32113/pavel-peppershtejn-predatel-ada-sbornik-thumb.webp)