Первый слой олифы, нанесенный на изделие, просушивают примерно в течение двух часов, столько же сушатся второй и третий слои. Четвертый слой наносится более густо и подсушивается в печи при температуре 50–60"С. При этом мастер внимательно следит за состоянием верхнего слоя. Нужно не прозевать тот момент, когда олифа почти высохнет, но еще будет прилипать к

Рис. 94

Русская печь

пальцу, то есть будет находиться в

Опытные мастера выполняли рос

269

стадии так называемого мягкого

пись без вспомогательного рисун

отлипа. При лужении тонко пере

ка и образца. Традиционный набор

тертый порошок олова или алю

применяемых при росписи масля

миния наносится тампоном на

ных красок довольно скромный:

липкую поверхность изделия.

сурик, охра, черная (сажа газовая),

зеленая (окись хрома). Все пере

Чтобы удобно было выполнять лужение, снизу обычного тряпичного тампона подшивают кусок овчины с ровно подстриженной короткой шерстью. Называется такой тампон куклой.

численные краски огнестойки и не

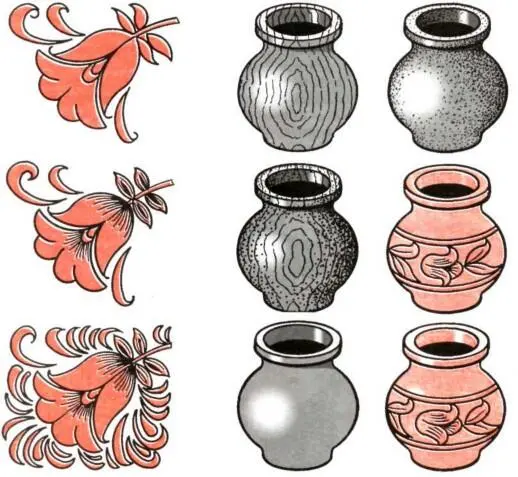

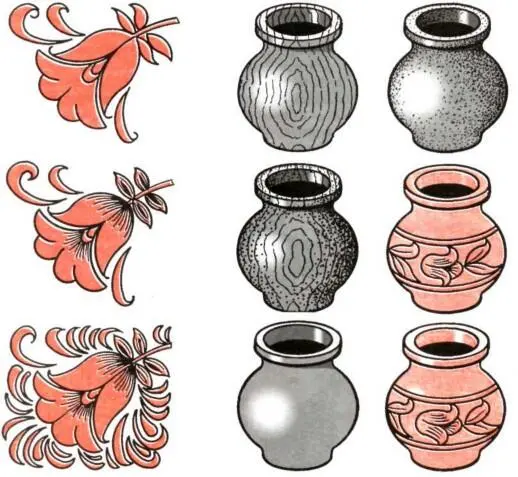

выгорают при высокой температуре в процессе обжига изделий. Хохломская роспись делится на два основных вида: верховое письмо и фоновое. К верховому письму относятся травная роспись и

— роспись под листок, а к фоново

му — роспись под фон и Кудрина.

Травную роспись чаще всего на

После просушки изделие, похо

зывают просто травкой. Прихот

жее на серебряное, готово для вы

полнения на нем росписи.

ливо изгибаясь, мазки росписи

напоминают знакомые всем с дет-

Рис. 95

270 Геннади й Федотов

ства и привычные травы: осоку, белоус, луговик… На золотых бортах посуды волей мастера они сказочно преображаются, сплетаясь в гармоничную орнаментальную композицию.

Роспись под листок тоже основана на использовании растительных мотивов, только вокруг плавно изогнутых стеблей изображаются стилизованные листья смородины, клюквы, черники, калины, а также плоды этих и других растений. Роспись под фон более сложна и трудоемка. Суть ее состоит в том, что вокруг растительных элемен-. тов орнамента фон окрашивается в какой-либо один цвет (черный, красный, коричневый), на котором элементы рисунка эффектно выделяются в виде золотистых силуэтов.

Другой вид фоновой росписи — Кудрина — менее трудоемок. Наносимые при росписи краски закрывают золотистую поверхность незначительно, поэтому изделия, расписанные Кудриной, всегда особенно яркие и радужные. Узоры вьются на поверхности изделия, подобно золотым кудрям. Чтобы расписанная посуда стала золотистой и приобрела красивый блеск, ее необходимо закалить. Вы сохшую роспись покрывают тонким слоем масляного лака и помещают изделие в русскую печь, имеющую температуру 270–300 °C.

Крестьянские мастера знали множество различных способов определения температуры в печи. Например, ее можно

было определить с помощью небольшого клочка белой бумаги. Если помещенная в печь бумага сразу же вспыхнет или обуглится, то температура в печи 300–350 °C. Если бумага обуглится через 5 секунд, температура в печи 270–300 °C, через 15 секунд — 250–270 °C, через 30 секунд — 230–250 °C, через 1 минуту — 200–300 °C, через 5 минут — 180–200 °C, че рез 10 минут — 150–180 °C. При температуре ниже 150 °C бумага не обугливается.

Под действием высокой температуры масляный лак слегка желтеет и посуда становится золотистой. Но чтобы получить более насыщенный золотой оттенок, процесс нанесения лака и закалки повторяют несколько раз. После неоднократной закалки лаковая пленка к тому же приобретает высокую прочность.

Лепка и обжиг глиняной посуды.Домашняя русская печь исправно служила и в качестве гончарного горна. В ней с успехом обжигали посуду и глиняные игрушки. При этом деревенские керамисты довольно часто обходились без гончарного круга, используя древнейшую технологию лепки сосудов, в том числе и печных горшков, из глиняных жгутов (рис. 96). Лепить горшок начинали с изготовления донышка. Между ладонями раскатывали ком глины, а затем полученный шар расплющивали, превратив его в круглую лепешку, которую

Русская печь 271

использовали в качестве донышка будущего горшка. Из другого куска глины скатывали на поверхности скамьи или стола жгут толщиной примерно в палец. Один конец жгута приклеивали жидкой глиной сверху вдоль краев донышка (рис. 96, а). Затем к его торцу присоединяли следующий жгут и плотно укладывали его сверху, постепенно расширяя диаметр витка (рис. 96, б). Так, виток за витком наращивали стенки сосуда. По мере приближения к горловине диаметры витков постепенно уменьшали (рис. 96, в). Затем ребристые стенки сосудов выравнивали де ревянным ножом и разглаживали мокрой тряпкой (рис. 96, г). Одна крестьянка Вятской губернии о традиции изготовления и обжига в русской печи керамической посуды рассказывала так: «Каждая семья изготавливала для себя горшки, чашки, стаканы, корчажки и другие изделия из глины. Гончарным ремеслом занимались и занимаются женщины… Когда тесто (глиняное — Г.Ф.) готово,

Читать дальше