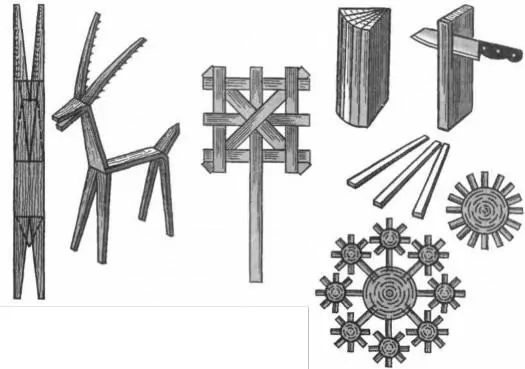

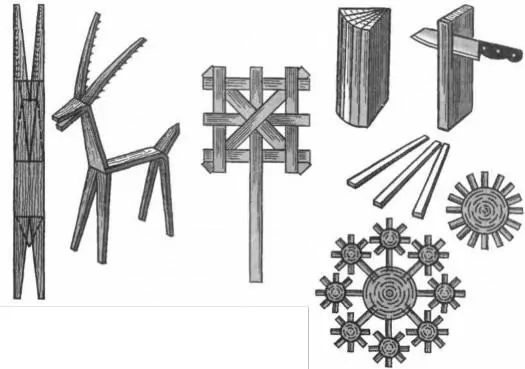

«солнышки», которые переплетали пареной соломой и обрывками цветных ниток (рис. 92, в). Ими украшали какой-нибудь укромный уголок избы, где дети играли в зимнее время. Часто таким местом была печка.

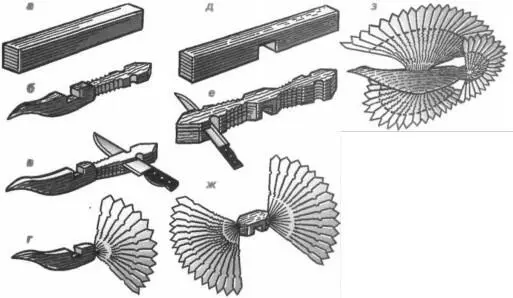

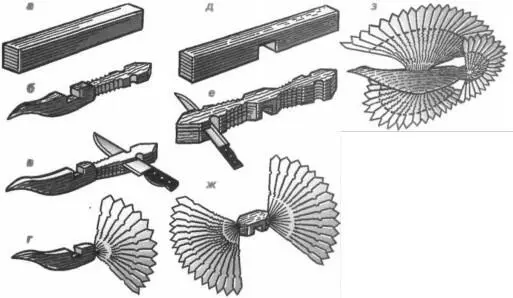

Осенними и зимними вечерами в руках взрослых умельцев рождались порой более сложные декоративные игрушки (рис. 93 а-ж). Не до конца расщепленное, предварительно фигурно обработанное и

пропаренное поленце разводилось веером так, что одна лучинка зацеплялась за другую. При этом получалось сначала одно, а потом другое крыло неведомой жар-птицы. Из второго поленца вырезались голова и туловище, а затем веером разводился хвост. Обе части соединяли друг с другом с помощью специальных вырезов. Такая птица, подвешенная на тонкой бечевке над обеденным столом, становилась добрым оберегом, охраняющим мир и благополучие семьи. При перемещении в избе во время топки печи теплого воздуха птица начинала медленно вращаться, словно хотела убедиться в том, что в доме царит мир и достаток. Золото, рожденное в печи (рис. 94, 95). Во многом благодаря русской печи был разработан в старину довольно остроумный способ имитации золота. Согласно древней традиции, в русской иконописи фон принято было покры-

266 Геннади й Федото в

вать золотом. Однако позже из экономических соображений вместо золота стали применять серебро, точнее, серебряный порошок. Икону покрывали серебряным порошком, а затем светлым лаком, сваренным из льняного масла, и помещали в протопленную русскую печь. От высокой температуры лаковая пленка становилась золотисто-желтой, а просвечивающее сквозь нее серебро приобретало сходство с настоящим золотом.

Этот же способ имитации золота стали использовать для декорирования деревянной посуды иконописцы-старообрядцы, поселив- шиеся в заволжских лесах близ торгового села Хохлома. Вначале серебром покрывали только от

дельные элементы узора или небольшие участки фона. Ведь серебро — тоже дорогой металл, хоть оно и дешевле золота. Только замена в XIX веке серебра оловом позволила сделать посуду по-настоящему дешевой. Теперь уже тонким слоем металла покрывались не только отдельные части, но и вся поверхность посуды.

По прошествии времени олово было заменено еще более дешевым и доступным материалом — алюминием, который используется и по сей день.

Известную теперь на весь мир хохломскую роспись часто назы-

Рис. 92

Русская печь 267

вают не только золотой, но и пламенной или огненной. И это не случайно: искусство Хохломы не могло бы родиться без просушки и закалки посуды в русской печи. Предназначенную под роспись деревянную посуду, называемую бельем, вытачивали или вырезали из хорошо просушенной древесины липы, осины, березы и ольхи. Готовое белье тщательно просушивали при комнатной температуре в зависимости от размеров от одной до трех недель. За несколько дней до окончания сушки посуду помещали на специаль ных полках, расположенных над печкой, чтобы белье досохло при более высокой температуре (около 30 °C). Затем приступали к грунтовке. Грунтовку начинали с так называемого вапления — втирания в поры древесины разведенной на воде жидкой глины —

вапа. После этого деревянную посуду высушивали над печкой в течение десяти часов. Следующий этап грунтовки назывался вгонкой. Покрытое тонким слоем засохшей глины изделие протирали тряпкой, насыщенной сырым льняным маслом. Примерно через полчаса сухой тряпкой удаляли не впитавшиеся в глину излишки льняного масла.

Затем изделие сушилось в русской печи. Перед сушкой из протопленной печи выгребали угли и выметали золу. Как только температура в печи падала до 60–70 °C, посуду ставили на широкую доску и задвигали в печь. Пропитанный маслом тонкий слой глины после сушки примерно в течение пяти часов образует прочную оболочку. Она закрывает поры древесины и препятствует проникновению внутрь изделия лака и олифы, которые

Рис. 93

2.68 Геннади й Федото в

применяются при последующей обработке. Высушенные и остывшие изделия слегка шлифуют, удаляя всевозможные неровности. Затем приступают к олифлению. На поверхность изделия руками последовательно наносят тонкие слои натуральной олифы. Раньше олифу варили в печи из льняного масла, добавляя древесную золу и свинцовый сурик. Такая олифа была прозрачной и быстросохнущей.

Читать дальше