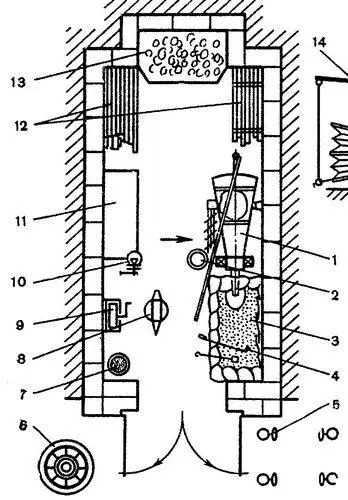

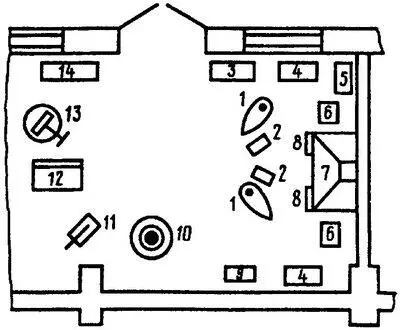

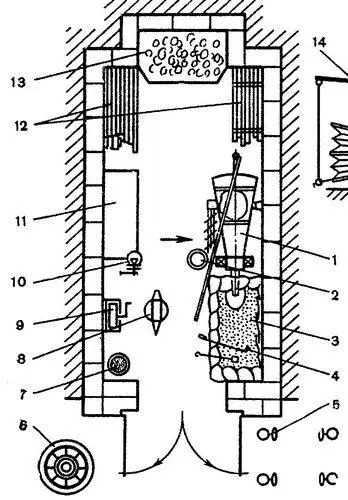

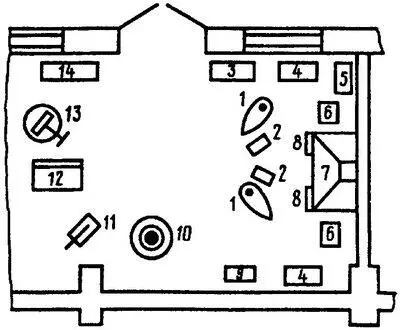

Рис. 1.1.33. План Старицкой кузницы (а) и схема ее горна (б): 1 – мехи; 2 – бадья с водой; 3 – лежанка горна; 4 – горновой инструмент; 5 – стан для ковки лошадей; 6 – камень для ошиновки колес; 7 – короб для песка и флюса; 8 – наковальня; 9 – точило; 10 – стуловые тиски; 11 – верстак; 12 – стеллаж для металла; 13 – угольная яма; 14– коромысло; 15 – подвеска; 16 – груз; 17 – вешалка для инструмента; 18 – рукоятка для качания мехов; 19 – сопло; 20 – очаг горна.

В некоторых Старицких кузницах работали медники, которые изготовляли различные виды посуды, чинили и лудили самовары. Для медницких работ в центре кузницы делался невысокий очаг с центральным дутьем, кузнецы работали сидя и мех качали ногой, так как руки были заняты.

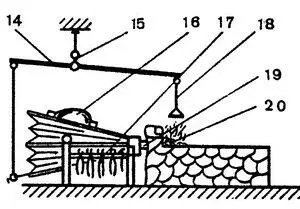

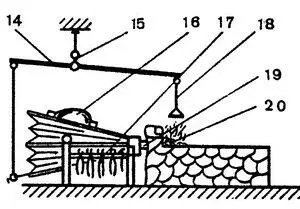

В конце XVIII в. начинается широкое строительство городских кузниц из кирпича или камня. Часто под одной крышей размещались две-три кузницы. Работали в этих кузницах обычно «полные кузнецы», т. е. кузнец с двумя или тремя молотобойцами, и выполняли они довольно сложные кузнечные работы: ковали оси для экипажей, подковывали лошадей, изготовляли массивные связи длиной 10–15 м для строительства домов. Планировка небольшого участка для ручной ковки на одну наковальню показана на рис. 1.1.34. Площадь участка 6,2 × 6,7 м. У стены напротив входа располагается горн (п. 2 ) с вентилятором (п. 1 ). На расстоянии 1,5–2 м от горна устанавливается наковальня (п. 5 ). Наковальню следует располагать так, чтобы ее рог находился слева от кузнеца, когда он стоит спиной к горну. Вокруг наковальни должно быть достаточно свободного места для работы молотобойца. Рядом с наковальней стоит бачок (п. 4 ) с водой для охлаждения кузнечного инструмента и закалки изделий. Кузнечный инструмент размещается на металлическом столике (п. 3 ) с двумя полками. Верхняя полка предназначена для часто используемого инструмента – молотков, зубил, клещей и т. д., нижняя – для инструмента, применяемого реже. Для удобства работы кузнец кладет инструмент на столик так, чтобы рукоятки его выступали за край столика.

Рис. 1.1.34. План кузницы на одну наковальню.

Запасной инструмент и инструмент, редко используемый, хранят в шкафу (п. 6 ), в котором имеются специальные полки и крючки. Для заточки инструмента и других работ применяют точило (п. 7 ). В углу около горна устанавливают ящик (п. 10 ) для хранения угля. У стенки размещают стуловые кузнечные тиски (п. 9 ), на которых производят высадку, гибку, закручивание. Рядом устанавливают слесарный верстак (п. 8 ). В удобном месте хранят сухой песок для засыпки мокрых мест на полу участка и тряпочные концы для обтирки инструмента и других целей.

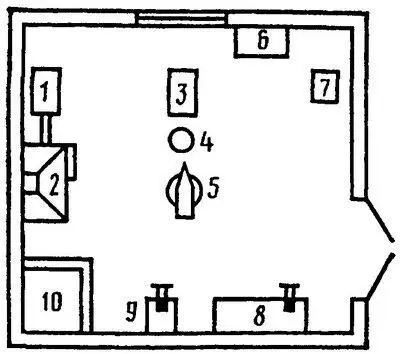

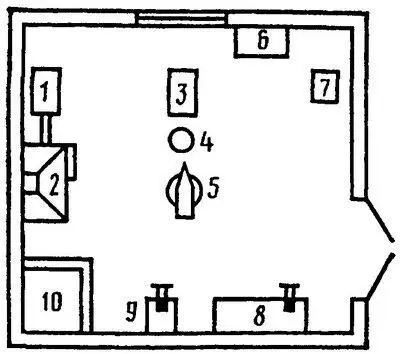

Схема расположения основного и вспомогательного оборудования и инструмента на более крупном кузнечном участке показана на рис. 1.1.35. Вдоль боковой стены установлен горн на «два огня». Для размещения клещей на горне имеются две вешалки (п. 8 ) – приваренные к горновому столу стальные скобы. Слева и справа от горна стоят бачки (п. 6 ) с водой емкостью 30–40 л каждый. На расстоянии 1,5–2 м от горна установлены две наковальни (п. 1 ), а между ними столики (п. 2 ), на которые кладут кузнечный инструмент. Расстояние между наковальнями должно быть не менее 2,5–3 м. Наждачное точило (п. 9 ) располагают у стенки на достаточно большом расстоянии от наковален. Современные кузнечные участки оснащаются небольшими пневматическими молотами (п. 10 ) с массой падающих частей 50, 75 или 100 кг.

Рис. 1.1.35. Схема размещения оборудования на два кузнечных места.

Эти кузнечные участки обычно оснащаются передвижными ручными ножницами (п. 11 ) для резки листового металла, прави́льной чугунной плитой (п. 12 ) размером 1500 × 1000 мм, стуловыми тисками (п. 13 ), слесарным верстаком, настольным сверлильным станком, сборочным столом, стеллажом (п. 14 ) для заготовок, а иногда и механической ножовкой для отрезания мерных заготовок из проката. Над горном для отвода дыма и газов устанавливается вытяжной зонт (п. 7 ).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу