1 ...7 8 9 11 12 13 ...74 Зонтик, раскрывшийся над входом в здание Российского гуманитарного университета на Никольской улице, выполнен в псевдоготическом стиле. Рисунок кованых элементов как бы вычерчен при помощи циркуля и линейки: прорезные трилистники, четырехлопастные розетки, стрельчатые арки. Железное кружево зонта как бы сливается с каменной резьбой пилястров здания и, «захватывая» стрельчатые окна, возносится к парапету крыши и навершиям.

Выйдя на Красную площадь и подойдя к Лобному месту, можно увидеть кованую калитку с ажурным рисунком в стиле ренессанса. Центральная часть звена решетки заполнена спиралью с фантастическим животным, ноги и хвост которого свиваются с основой решетки.

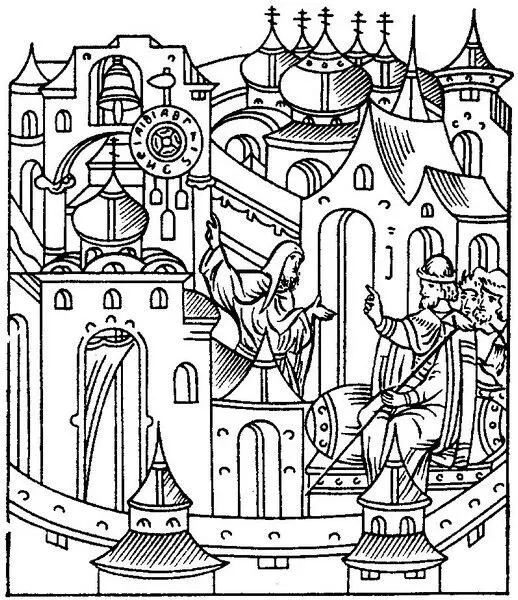

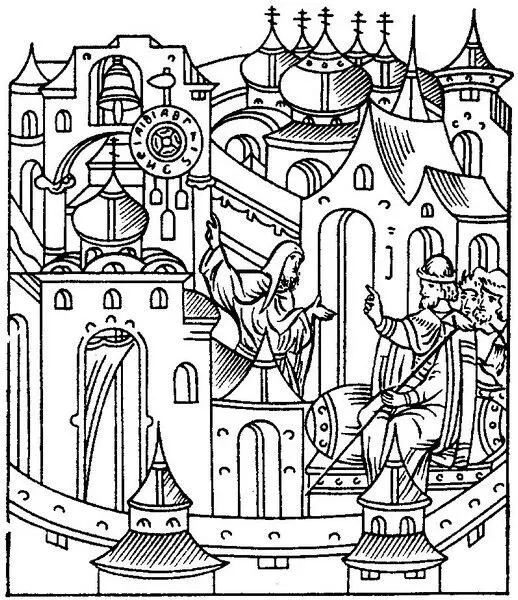

Московские кузнецы были первыми мастерами, начавшими изготовлять часы. Из древней русской летописи мы узнаем о строительстве первых в Московской Руси башенных часов: «…а наречется сей часник часомерье», и далее: «В лето 6912 (1404 г.)… князь Василий замыслил часник и поставил его на своем дворе». Смастерил часы ученый сербский монах Лазарь с мыса Афона, и были они установлены на одной из башен белокаменного Кремля. Башенные часы с боем и колокольной музыкой получили особенно широкое распространение в XVI и XVII вв. (рис. 1.0.8). Они ставились в больших монастырях, в городах. В конце XVI в. в Московском Кремле были установлены часы на трех башнях: Спасской, Тайницкой и Троицкой, а в начале XVII в. – на Никольской. В первой половине XVII в. в Москве под руководством английского механика Галовея велись работы по устройству новых больших часов на Спасской башне Кремля. Эти часы с движущимся циферблатом и со сложным устройством для колокольной музыки (куранты) получили большую известность. Чуть позднее мастер Оружейной палаты Петр Высоцкий установил башенные часы и в Коломенском над новыми каменными воротами. Эти часы имели сложный механизм для перемещения циферблата и молотковый привод на восемь «перечастных» колоколов.

Рис. 1.0.8. Первая московская часозвонница.

Следует отметить, что при создании часовых механизмов требовалась высокая точность в изготовлении большого количества сложных деталей и подгонке их друг к другу. Все детали механизма часов делали квалифицированные кузнецы. Вначале отковывали различные по размерам колеса и шестерни, валы и оси, из толстых кованых полос собирали раму. После этого отковывали большое число звеньев цепей, и начиналась кропотливая работа по сборке и отладке часов. Работы усложнялись тем, что размеры некоторых деталей доходили до 5 м и более, а масса их достигала десятков и сотен килограммов. И на таких колесах и шестернях необходимо было отковать строго определенное число зубьев с высокой точностью «по шагу». Таким образом, техника часового дела уже с XV в. потребовала теоретических знаний в области математики и астрономии, без которых нельзя было ни строить часы, ни регулировать их ход.

В конце XVIII – начале XIX вв. для Москвы был характерен не только рост крупных «металлических» предприятий, требовавших большого количества железа, чугуна, стали для производства различных изделий и конструкций, проволоки, гвоздей, рельс и т. д., но и рост числа кузниц. Городские кузницы делились на общественные и домовые. Общественные должны были пристраиваться одна к другой, образуя Кузнечный ряд. Домовые кузницы обычно размещались на отдельных участках и были деревянными, каменными или комбинированными, одноэтажными или двухэтажными. На первом этаже размещались сами кузницы, на втором – жилые помещения.

Общественные кузницы в Кузнечном ряду имели значительно меньшее помещение, и работы велись в основном «в одну руку», т. е. без помощников-молотобойцев. Эти кузницы специализировались на определенных работах: в одних изготовляли замки, в других – подковы, гвозди, различные болты и скобы, в третьих – кровати, ограды и другие крупные изделия. Однако со временем мелкое кузнечное производство начинает вытесняться специализированными заводами и фабриками. В 1863 г. машиностроительные, гвоздильные и проволочные заводы получают право на беспошлинный ввоз железа из-за границы. Начинается рост крупных промышленных предприятий, и к началу XX в. Москва становится крупным промышленным центром России с развитым капиталистическим производством.

Читать дальше

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу