Фабриканты ликеров не имеют надобности в тех дорогих, роскошных аппаратах, без которых не могут обойтись винокуры и спиртовые заводчики, если хотят вести свое дело рациональным образом. Занятиям первых совершенно удовлетворяют простые старинные снаряды маленьких размеров. (Об аппаратах и других принадлежностях ликерных фабрик сказано будет ниже в статье о производстве ликеров. Далее, о паровых котлах, картофельных мельницах и т. д. в отделе о водке из корней и луковиц.)

Самые употребительные из немецких перегонных аппаратов

Нет никакого сомнения, что для выделки водки и спирта из картофеля самые удобные из всех те, которые изобретены в Германии. Из них более известные три: Писториуса, Галля и Шварца. Первый считается самым распространенным; родина его – Северная Германия. Аппарат Галля более употребителен на юге, именно в странах, принадлежащих Австрии; наконец, аппарат Шварца, позднее других изобретенный, господствует в средней Германии и в нижних придунайских княжествах и введен у нас в России; говорят, многие из них перевезены в Америку. Мы представим рисунки всех трех и опишем их.

Аппарат Писториуса

Аппарат Писториуса

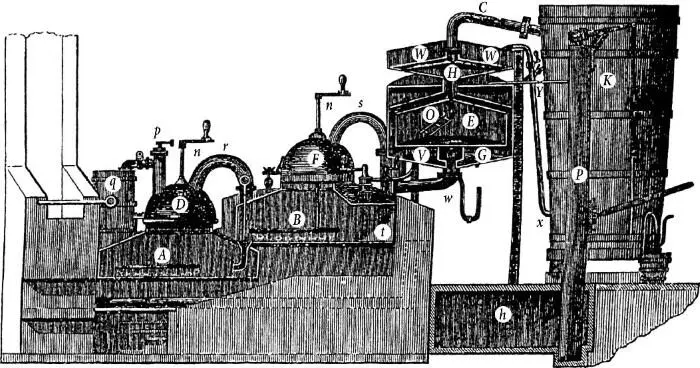

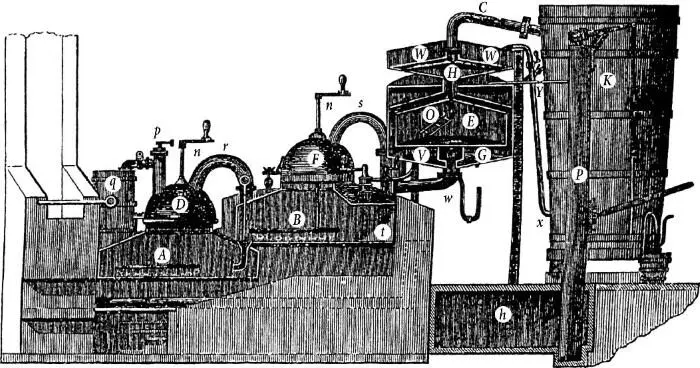

Перегонный аппарат Писториуса (рис. 1) состоит из следующих частей: собственно перегонный куб Анаходится или непосредственно над топкой, или, что лучше, нагревается парами особого парового котла.

Рис. 1. Аппарат Писториуса

Несколько выше, за первым кубом, стоит второй, В, который нагревается вместе с ним, при прямой топке, посредством огня, проходящего через решетку. На перегонный куб крепко надет колпак D; из него высовывается трубка р, снабженная для предосторожности клапаном, открывающимся внутрь, который пропускает воздух, если к концу дистилляции сгущаемость паров образует, быть может, пустое пространство. Об окончании операции дает знать маленький холодильник q, соединенный с трубкой ри посредством крана могущий быть заперт. Оба куба снабжены воротильными снарядами mи n, перпендикулярно стоящими, с наружными ручками; внизу к ним приделана железная цепь, которую они волочат по дну куба, так что затор не может ни пригореть, ни, вытекая из куба, оставить в нем осадка. Трубкою rпроводятся пары водки первой гонки в заторный куб В; из его колпака Fпары проводятся изогнутой трубочкой sв заторный нагреватель, разделенный на две части, из которых верхняя, Е, принимает затор, а нижняя, или хранилище водки первой гонки, G– пары, поднимающиеся отсюда через узкий промежуток Vв двоильный снаряд, или тазы, Н. Последние составляют особенность аппарата Писториуса. Они состоят из двух, трех или более тупых, сделанных из красной листовой меди концов, которые соединены между собой и основанием обращены друг против друга; над ними находится плоский резервуар воды W. Внутри эти тазы разделены перегородкой, которая оставляет малое лишь пространство между своим краем и навесом тазов, что заставляет входящие пары делать обход именно вокруг перегородки. Трубкою Спроходят они наконец в холодильник с кривой трубкой К. В заторном нагревателе Еустроен решетчатый воротильный аппарат О, который приводится во вращательное движение снаружи посредством горизонтальной рукоятки и движется наподобие маятника. Трубкою t, идущей до затора во втором кубе, соединяется устье колпака последнего с коленчатой трубкой w, через которую пары стремятся в нагреватель. Трубка Xпроводит холодную воду в двоильный аппарат, а короткая трубка Yимеет то же назначение для нагревателя. Затор поступает через помпу Риз заторного чана Lв нагреватель, а из него в заторный куб, оттуда – в перегонный куб.

Процесс перегонки в аппаратах Писториуса совершается следующим образом: нагреватель и оба куба наполняются затором, вслед за тем перегонный аппарат нагревается. Образовавшиеся в нем пары проходят через затор во втором кубе и нагревают его до кипения; заторный куб служит поэтому и ректификатором; часть образовавшихся в нем паров сгущается в нагревателе, а другая часть подымается в двоильный снаряд. Поэтому необходимо тазы окружить холодной водой и постоянно переменять ее, как скоро пары из тазов перейдут в холодильник. Когда это произойдет, тогда, значит, началась собственно дистилляция. Сгущенная жидкость сначала покажется капельнообразной, потом начнет собираться более и более в цилиндре, где стоит и аэрометр, до тех пор, пока она не потечет в хранилище спирта тонкой непрерывающейся струей. Дистилляция продолжается редко более 1 1/ 2—2 часов; можно бы было принять это за норму, если бы опорожнение одного куба совершалось при тех же условиях, при каких опорожнение другого. В настоящее время нагревают аппараты в большей части случаев парами, потому что не боятся более через то слишком разжидить затор, так как по новому способу употребляется только совершенно сгущенный затор. Таким образом аппарат Писториуса производит однократной операцией спирт в 85–90 %, допустив, разумеется, что затор употреблен хороший и действие двоильного (чашею) снаряда правильное.

Читать дальше

Аппарат Писториуса

Аппарат Писториуса