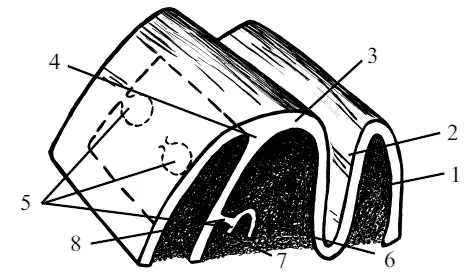

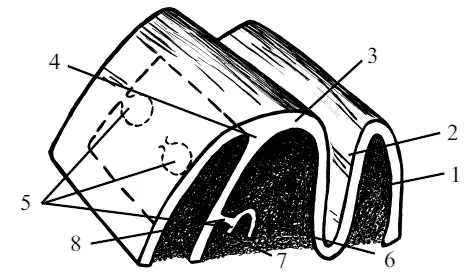

Рис. 6. Схема развития молочных зубов: 1 – губа, 2 – щечно-губная борозда, 3 – край нижней челюсти, 4 – зубная пластинка, 5 – зачатки молочных зубов, 6 – эмалевый орган, 7 – зубной сосочек, 8 – шейка эмалевого органа

Второй период развития зубов подразумевает развитие из первоначально однотипных клеток эмалевого органа и зубного сосочка качественно различных клеточных элементов. На наружной и внутренней поверхности эмалевого органа клетки растягиваются в один ряд и называются наружными и внутренними эмалевыми клетками.

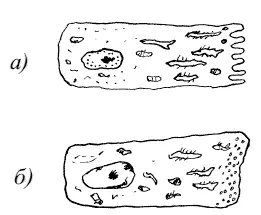

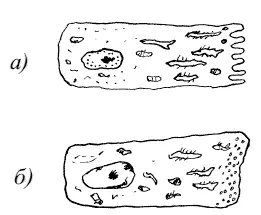

Клетки же, находящиеся между эмалевыми клетками, раздвигаются и их протоплазматические мостики удлиняются, превращаясь в отростки. Клетки принимают звездчатую форму и соединяются отростками в синцитий. Эта ткань, внешне сходная с мезенхимой, называется пульпой эмалевого органа. Что касается внутреннего слоя клеток эмалевого органа, прилегающего к зубному сосочку и располагающегося на базальной мембране, то он приобретает цилиндрическую форму и дает начало преэнамелобластам, которые впоследствии дифферинцируются в энаме-лобласты (клетки – образователи эмали). По краю эмалевого органа эти внутренние клетки переходят в слой наружных клеток, которые лежат на наружной поверхности эмалевого органа, соприкасаясь с клетками зубного мешочка. Часть клеток пульпы эмалевого органа, прилегающих к слою преэнамелобластов, образует так называемый промежуточный слой, состоящий из 2–3 рядов плоских или кубических клеток (рис. 7).

Рис. 7. Энамелобласты: а) энамелобласты I типа с наличием микровыростов цитоплазмы; б) энамелобласты II типа с гладкой апикальной поверхностью

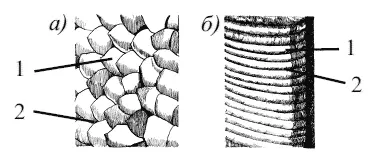

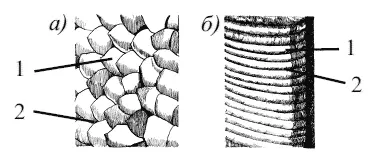

Одновременно с дифференцировкой эмалевого органа начинается процесс дифференцировки зубного сосочка. При этом сосочек значительно увеличивается в объеме и глубже проникает в эмалевый орган. В это время в сосочке появляются кровеносные капилляры. На поверхности зубного сосочка выделяется несколько рядов клеток с резко базофильной цитоплазмой, имеющих вытянутую форму. Эти клетки являются предшественниками клеток – образователей дентина и называются преодонто-бластами. Данный слой клеток непосредственно прилежит к внутренним эмалевым клеткам, отделяясь от них лишь тонкой базальной мембраной. В дальнейшем шейка эмалевого органа прорастает мезенхимой и постепенно рассасывается. В результате этого зубные зачатки полностью утрачивают связь с зубной пластинкой, а она в свою очередь прорастает мезенхимой и частично рассасывается. У собак сохраняются и растут лишь задние отделы зубной пластинки. Параллельно с этими преобразованиями изменяется форма зубного эмалевого сосочка и пограничных с ним слоев эмалевого органа. Их контуры точно соответствуют форме коронки развивающегося здесь в дальнейшем зуба. От последнего отходят отростки по числу корней в зубе. У различных животных при развитии многобугорчатых или складчатых зубов эмалевый орган воспроизводит соответствующие складки или бугорки. Одновременно с этими процессами в окружности зубных зачатков в мезенхиме идут активные процессы образования костной ткани челюстей. К концу первого месяца эмбрионального развития период дифференцирования зубных зачатков сменяется на третий период – период гистогенеза. В течение последнего периода развития зубов появляются основные их ткани. Следует отметить, что период гистогенеза начинается одновременно с эмбриональным развитием и заканчивается к моменту рождения щенка. В третьем периоде происходит четкое разделение клеток по своему строению. Так, внутренние эмалевые клетки, называемые адамантобластами (образователями эмали), обращенные своими концами к зубному сосочку, вырабатывают кутикулу. Последняя утолщается и принимает форму длинных палочек, превращающихся в эмалевые призмы, которые впоследствии обызвествляются в эмаль, а адамантобласты постепенно исчезают (рис. 8).

Рис. 8. Эмалевые призмы: а) на поперечном сечении, б) на продольном сечении, 1 – призмы, 2 – межпризматическое вещество

Раньше, чем эмаль, из наружных клеток зубного сосочка появляется основная зубная ткань – дентин. Эти клетки, называемые одонтобластами призматической формы, лежат непосредственно у внутренних эмалевых клеток. Сначала дентин образуется между адаманто– и одонтобластами при участии одонтобластов в виде тонкой перепонки – предентина, состоящей из ретикулиновых волокон и основного вещества (рис. 9).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу