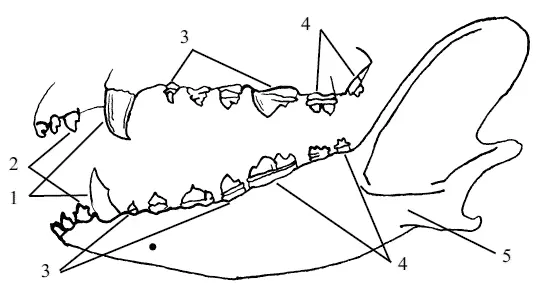

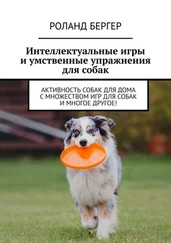

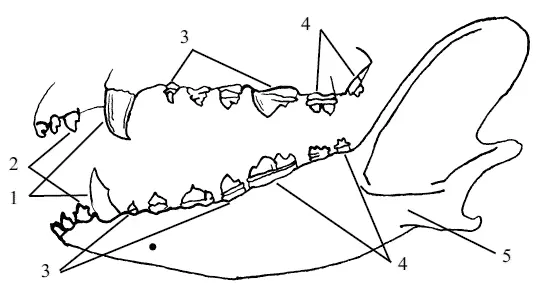

У млекопитающих происходит исчезновение гомодонтизма зубов, а на смену приходит гетеродонтизм, т. е. дифференцировка зубов (резцы, клыки, коренные) с характерной особенностью каждого вида зубов. Дифференцировка зубов у млекопитающих сопровождается увеличением их размеров и более прочным прикреплением в отдельных ячейках челюсти. Увеличение размеров этих органов приводит к сокращению их числа и уменьшению смен зубов (рис. 3).

Рис. 3. Внешний вид зубов собак: 1 – клыки, 2 – резцы, 3 – премоляры, 4 – моляры, 5 – нижняя челюсть

Присущее высокоорганизованным позвоночным животным дифиодонтное прорезывание зубов сопровождается процессом дифференциации и специализации отдельных видов зубов, т. е. возникновением гетеродонтного прикуса соответственно степени совершенства позвоночного животного. Дифиодонтная и гетеродонтная системы представляют, таким образом, явления, не только сопутствующие друг другу, но и сопряженные. Примитивные гомодонтные зубы рыб многократно меняются в течение жизни; более совершенные зубы рептилий прорезываются один раз; дифференцированные зубы собак и большинства млекопитающих прорезываются дважды в течение жизни – молочная смена и постоянная.

Получил сильное развитие у млекопитающих корень зуба. Если в зоологическом ряду до высших позвоночных был один корень, то у млекопитающих появляются два и более корней. Кроме того, возникают ложные корни, которые являются непосредственным продолжением коронки в челюсти. Эти ложные корни не отделены от коронки шейкой зуба и обладают перманентным ростом, как, например, клыки у слона. Для всех млекопитающих характерно укрепление зуба по типу вколоченного соединения костей (гомфозис), или зубоальвеолярный состав. За счет разнообразия корма у млекопитающих стала изменяться и форма зубов с характерной для них функцией. У хищных животных сильно развиты клыки, а у травоядных – коренные зубы. Основная форма коренных зубов развивалась из простой конической формы (гаплоидной формы). В дальнейшем к конической форме прибавляются добавочные конусы, формируя трехзубчатую (трикодонтную) форму.

В процессе филогенеза у млекопитающих зубной аппарат приобрел резкое изменение и превратился в жевательный аппарат. Это определялось за счет отложения большого количества минеральных солей и придало органическим частям зуба твердость и неподатливость. Постепенная потеря чувствительности эпителиального покрова привела к тому, что коронка легко выдерживает давление во время жевания и ограждает нижележащие ткани от определенных внешних воздействий. Характер расположения и взаимоотношений составных элементов зубов и особенности сочленения последних с челюстными костями придали зубам высших животных устойчивость, необходимую для выполнения механической функции режущего и размалывающего аппарата. На дне ротовой полости у позвоночных имеется непарный выступ – язык. В наиболее простом виде он впервые появляется у рыб. Язык у этих представителей животного мира представляет собой складку слизистой оболочки, которая поддерживается передним непарным элементом висцерального скелета. У рыб в языке отсутствует собственная мускулатура. Он движется лишь вместе со всем висцеральным аппаратом.

У наземных позвоночных язык приобрел значение подвижного органа, служащего не только для удерживания корма в полости рта, но и для его перемещения в ротовой полости. Вначале это наблюдалось у амфибий за счет появления в языке собственной мускулатуры, являющейся продуктом обособления и дифференцировки подъязычной мускулатуры. В процессе развития мускулатуры языка совершенствовалась и иннервация этого органа. Она осуществляется главным образом за счет подъязычного нерва, отвечающего за подвижность, и языко-глоточного нерва, отвечающего за вкус.

В иннервации языка у рептилий принимает участие, кроме двух ранее названных нервов, еще тройничный нерв. Форма и степень подвижности языка у рептилий в высшей степени различны. У черепах и крокодилов он мало подвижен, а у большинства ящериц и змей он имеет удлиненную форму, на конце обыкновенно глубоко раздвоен и отличается чрезвычайной подвижностью и чувствительностью.

У птиц обычно тонкий и малоподвижный язык лишен внутренней мускулатуры, заострен впереди и отличается сильным развитием рогового слоя, который в задней части языка снабжен роговыми сосочками.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу