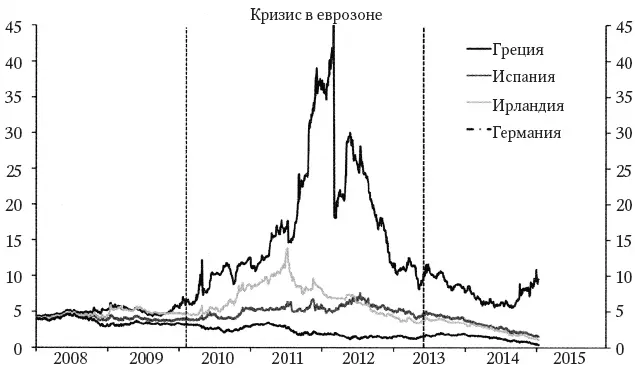

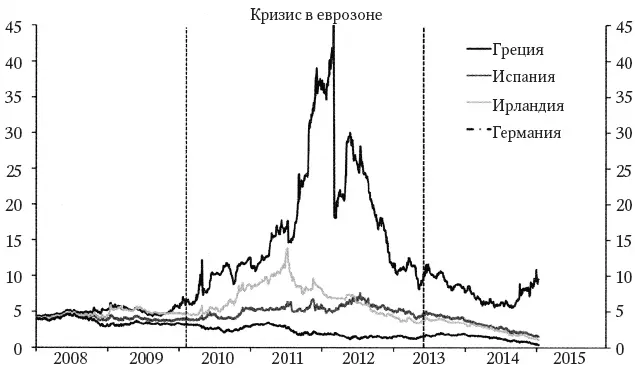

Имелась только небольшая загвоздка: как явствует из графика на рис. 4.2, рынки облигаций пребывали в состоянии такой же безмятежности и в 2012 г., как раз накануне тех дней, когда разразился экзистенциальный кризис. Дело в том, что финансовые рынки при всей своей изумительной способности оценивать масштаб и значимость событий или обстоятельств, более или менее конкретных и относящихся непосредственно к текущему моменту, никуда не годятся, когда дело касается событий и обстоятельств, сопряженных с неопределенностью и, возможно, ожидаемых в отдаленной перспективе.

Рис. 4.2. Сравнение доходности облигаций периферийных стран и Германии (облигации сроком на 10 лет, доходность в %), 2008–2015 гг. Источник: Bloomberg

Типичная для финансовых рынков реакция на сугубую неопределенность – заведомо убедить себя в каком-либо оптимистическом предположении и, уповая на него, сбросить со счетов саму проблему. Так, в соперничестве за внимание рынка между туманными и, по всей вероятности, отдаленными перспективами развала евро и данными по занятости в несельскохозяйственном секторе США, выходящими в 1:30 пополудни, последние играючи одержат верх.

В конце 2014 г. рынки вполне могли с изрядным оптимизмом взирать на ситуацию, но состояние экономики было плачевным – и в руководящих кругах еврозоны постепенно начали прозревать, насколько же серьезно положение.

Острые проблемы еврозоны впервые со всей ясностью дали о себе знать во время финансового кризиса 2008 г. Тот кризис породил феномен, ныне называемый Великой рецессией, что выразилось в падении объемов производства практически в каждой из стран развитого мира. Тем не менее на исходе 2014 г. в некоторых регионах развитого мира экономика начала восстанавливаться, и довольно неплохо – но только не в еврозоне.

Масштабы экономического бедствия в еврозоне станут ясны и понятны, если сопоставить динамику выпуска продукции за период с начала 2008 г. по конец 2014 г., т. е. с охватом всего кризисного периода, рецессии и последующего восстановления. Итак, с начала 2008 г. и по третий квартал 2014 г. американская экономика выросла на 8,4 %, в то время как аналогичные показатели по Великобритании, Канаде и всему миру в целом составили 3,4, 11,2 и 17,3 % соответственно. По контрасту с этими показателями экономика еврозоны сократилась на 2,2 %. В рамках этой общей картины Германия умудрилась добиться 3 %-ного роста, а Франция – тоже роста, но вдвое меньшего. Соответствующие цифры по Испании, Португалии, Италии и Греции составили минус 6,4; 7,3; 9,5 и 26 %. Катастрофический обвал греческого ВВП по масштабам более или менее сопоставим с тем, что постиг США и Германию в 1930-х гг.

Кстати говоря, довольно любопытны показатели по остальным странам континентальной Европы, не входящим в состав ЕС. За тот же период экономики Норвегии и Швейцарии выросли на 6 и 8 % соответственно. Но если проводить сравнение, действительно изобличающее весь масштаб европейского кризиса, то следует взять за пример Китай. За указанный период всего-то в 6 лет китайская экономика прибавила 70 %. Иными словами, прирост китайского ВВП по грубым прикидкам сравнялся по уровню с ВВП Германии плюс Италии. Да-да, я не ошибся: за 6 лет китайская экономика увеличилась на Германию и Италию вместе взятые.

Вы бы, полагаю, охотно утешились той отрадной мыслью, что своими успехами Китай обязан прежде всего своей исключительности. Отчасти так оно и есть. Сопоставление с другими странами дает не такой ошеломляющий результат, хотя все равно производит изрядное впечатление. За означенный период ВВП Индии возрос на 32 %, а аналогичные показатели по Гонконгу, Корее, Малайзии, Сингапуру и Тайваню составили 20; 22; 36; 29 и 20 % соответственно. Возможно, в Датском королевстве и впрямь что-то неладно, а может быть, и нет, зато определенно просматривается что-то катастрофически неладное в вероятном едином европейском государстве.

Неладное выражается в том, что по-прежнему сохраняют силу тенденции в сторону снижения эффективности экономики, проанализированные в главе 3, и они накладываются на анализируемые в данной главе вопиющие проблемы евро, но только с новыми поворотами, лишь усугубляющими остроту самих проблем. Сначала поговорим о Германии и Франции, затем – о трудностях периферийных экономик, о том, как улучшить состояние международной торговли еврозоны, и об опасностях дефляции. Возможные направления ответной политики мы обсудим в главе 5.

Читать дальше