Жизнь благоволила к автору, как будто кто-то вел его, помогая в трудную минуту вовремя притормозить. Крепкое крестьянское здоровье как основа симуровского долголетия еще служило, поэтому многое из творческих задумок удавалось выполнять, он был счастлив в семье, по-прежнему рядом было много друзей и коллег. Александр Трофимович как-то не четко, с вопросом, но в последних книгах все чаще и чаще говорит, что выручал его из беды Божий промысел… Что ж, он имел право так думать. Слишком много ему пришлось пережить на своем веку … во что только не поверишь.

Но все же… Когда уже в 2000-х совершенно внезапно его настигла тяжелая и, казалось, безысходная болезнь, спасла человеческая любовь. Как проникновенно пишет А. Т. Симуров, обращаясь к своей супруге Алле Сергеевне: «Твоя святая и светлая любовь, покорность, с которой ты несешь свой супружеский крест, меня до глубины души трогает и небесно восхищает. Она заставила меня ждать каждую минуту, каждый час твоего появления на пороге больничной палаты, вливала в меня живительные жизненные соки, вселяла оптимизм, приближая заветный берег выздоровления, к которому мы с тобой стремились всеми силами». И болезнь отступила.

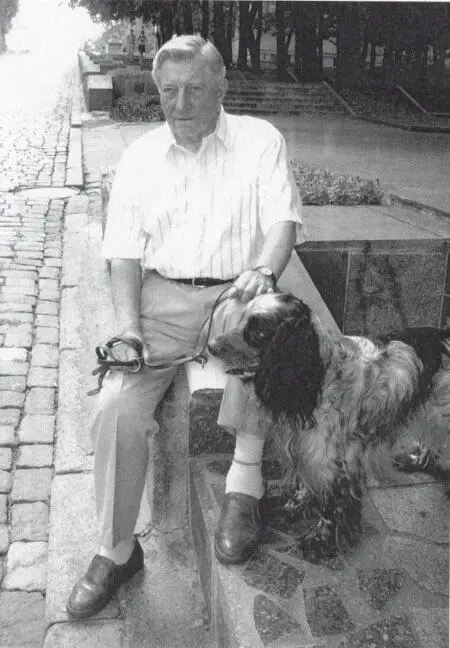

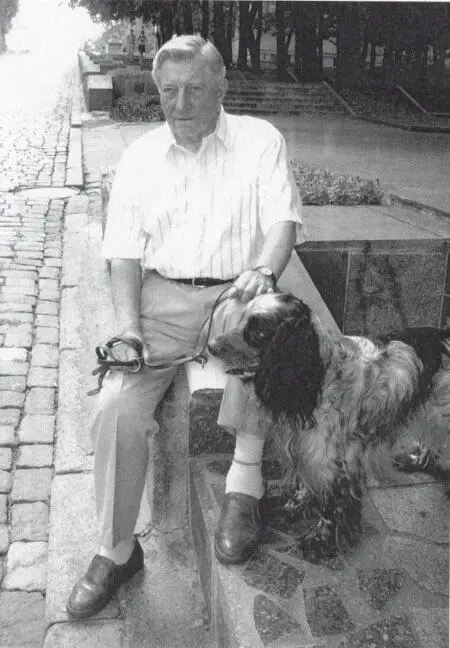

Со временем помимо журналистской практики появились и новые увлечения: работа на даче, встречи с друзьями в банном клубе «Волна», выезды на природу… Очень удачно в контекст книги вписалась и последняя фотография – А. Симуров с «верным дружком» русским спаниелем Тимошкой. Минск, ул. К. Маркса, 2005. Здесь он по-прежнему молод, счастлив и полон творческих планов. Поэтому вполне закономерно, что в качестве эпиграфа ко всему собранию сочинений наиболее подходящими видятся слова Александра Трофимовича, оставленные им как своего рода духовное завещание: «Ах, как хочется жить по-новому, понимая все пережитое с вершины сегодняшнего дня… Но нам, уходящим, не дано. Живу надеждой, что молодая смена учтет наши ошибки и недоработки…»

А. Т. Симуров с «верным дружком». 2005 г.

Я был близко знаком с Александром Трофимовичем и дружил с ним последние десять лет его жизни. Для меня Александр Трофимович Симуров был прежде всего человеком высокой чести и достоинства. В нем постоянно жило чувство верховенства справедливости. И поэтому жизнь он всегда воспринимал такой, какой она была на самом деле. Не любил краснобаев, неискренних людей, подхалимов и угодников и сам никогда не унижался. Видел далеко вперед. Его правда – не рекламная, броская, крикливая

бравада, а как бы идущая из глубин народного духа, исповедальная, чистая, насыщенная мудростью жизни. Его правда – правда подвижника, скитальца в поисках истины, защитника своего Отечества… Ему веришь и понимаешь, он не дрогнет, не предаст, а если в чем-то убежден, за чужие спины прятаться не станет… Как много он мог и как сегодня его не хватает родной стране и нам – его друзьям и коллегам.

Написанное Александром Трофимовичем будет жить долго, как документальная летопись времени, правдивое свидетельство неравнодушного человека, патриота и гражданина беззаветно любимой им Беларуси. Эта книга, как и жизнь А. Т. Симурова, о людях и для людей. Хочется, чтобы его труды были прочитаны молодежью и стали учебным пособием, хрестоматией для начинающих журналистов. Честное слово, Александр Трофимович достоин этого и я в это искренне верю.

Данилов А. Н. Творческое наследие публициста Александра Симурова // Беларус. думка. 2011. № 5. С. 96–98.

Его хоронили со всеми воинскими почестями: рота почетного караула, Государственный флаг, исполнение Государственного гимна родной Беларуси, залпы прощального салюта… Хотя к этому времени Владимир Николаевич Севрук уже не занимал никаких государственных постов.

Среди пришедших проводить его в последний путь – школьные друзья, сокурсники по Белгосуниверситету, товарищи по работе в комсомоле и партии, коллеги-журналисты, воины-афганцы, просто друзья и знакомые, с которыми ему довелось встречаться на своем непростом жизненном пути. Был январь 2005 г.

6 июня 2012 г. Владимиру Николаевичу исполнилось бы 80 лет.

Мы познакомились после его возвращения в Беларусь, в родном и бесконечно любимом им городе Минске. Случилось это в далекие уже 1990-е годы. Знал я о нем очень мало и только двухтомник белорусского писателя М. Машары, купленный мною по случаю, напоминал мне эту фамилию. Переводчиком с белорусского языка, как значилось на обложке книги, был В. Н. Севрук. В годы горбачевской перестройки о нем много писали, все больше разоблачали и клеймили. Такое было время.

Читать дальше