На пороге нового столетия академик указал на особую роль образования, культуры и науки в кризисном обществе и государстве. Этот аспект особенно важен сейчас, когда Россия и Беларусь столкнулись с трудноразрешимыми глобальными проблемами. По мнению ученого, эти проблемы ставят перед нами целый комплекс вопросов. В первую очередь это необходимость научного, более полного понимания человека и мира. Ведь при нынешнем уровне познаний крайне сложно найти наиболее приемлемое решение самых неотложных, базисных проблем развития цивилизации.

Уже на стадии получения общего образования, считал академик, должны закладываться основы понимания взаимосвязи жизни человека (во всех ее проявлениях) с природными и антропогенными процессами, состоянием окружающей среды, проблемами системного кризиса всей цивилизации. А на этапе высшего профессионального образования указанное выше направление должно получить более глубокое развитие с одновременным выделением приоритетных крупномасштабных задач, стоящих перед каждой научной и технической дисциплиной.

Образование (особенно высшее) и наука, считал Коптюг, – это две ступени процесса овладения знаниями, и усилия по их интеграции должны быть продолжены. В свою очередь наука должна обеспечить более основательный анализ глобальных проблем человечества и поиск путей их практического решения. Неизбежна, по мнению ученого, и еще большая гуманитаризация общества, поскольку возрастает роль духовных факторов в реализации концепции устойчивого развития.

«К сожалению, – писал академик, – гуманитаризация в наших школах пошла сейчас не столько в направлении изучения духовного наследия России и мира, формирования нравственных устоев, сколько преимущественно в потребительско-мещанском плане. С учетом мощного воздействия телевидения у школьников подрываются основы самостоятельного мышления и формируются совсем не те нравственные устои, которые отвечают требованиям ХХI века».

Академика Коптюга всегда отличала четкая и последовательная гражданская позиция. Он воспринимал как личную трагедию выявившуюся бездуховность многих людей: они сникали перед демагогами и меняли свои убеждения на прямо противоположные. «Убеждения, основанные на знаниях и закрепленные опытом, не могут меняться в одночасье. Либо такие убеждения есть и отречение от них под влиянием новых факторов сопровождается мучительным процессом переосмысливания своих знаний и опыта, либо их не было, а человек только делал вид, что они у него есть».

Наш знаменитый земляк, возможно, несколько идеализировал научный прорыв Конференции в Рио-де-Жанейро, однако он считал, что исторические сдвиги не определяются мнением ученых, что концепция устойчивого развития останется очередной «розовой мечтой» человечества, поскольку необходимость ее реализации вряд ли будет осознана большинством людей в той или иной стране. Он ясно понимал, что глобалистская пропаганда губительна для самостоятельного мышления, она подавляет способность человека к критическому анализу и формированию своего духовного стержня.

Коптюг деликатно протестовал, когда сверх меры поносили отечественный опыт и всячески восхваляли западный. «Это глупо. Любая попытка разрушить что-то до основания, а затем построить новое дорого обходится обществу. Значительно рациональней и правильней, опираясь на национальный опыт, дополнять его преимуществами опыта других». И приводил доводы, полагая, что они способны убедить каждого. «Опыт Ленинградского и Московского физико-технического институтов, Новосибирского государственного университета и ряда других вузов демонстрирует эффективные, рациональные пути интеграции высшего образования и развитой системы академической науки в нашей стране. Но опять звучат голоса: «А в Америке это делают не так». Там, мол, фундаментальные исследования сосредоточены в университетах, поэтому Академию наук в России, в которой сконцентрированы основные фундаментальные исследования, надо ликвидировать в пользу развития университетов. Мне кажется, что призыв к ликвидации Академии наук России есть отражение воздействия на сознание осуществляемых в стране «политических манипуляций».

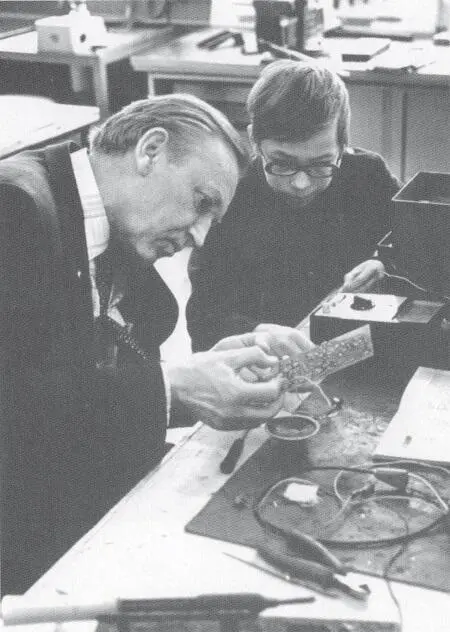

В. А. Коптюг в Новосибирском клубе юных техников

Руководя Сибирским отделением РАН, Коптюг опирался на принципы, сформулированные еще М. А. Лаврентьевым и его соратниками: опережающее развитие фундаментальных исследований с использованием возможностей всех наук по созданию и непрерывному пополнению потенциала знаний, позволяющего быстро находить решения постоянно возникающих задач практики;

Читать дальше