Газетчики прозвали суесловие коллег «луна в спину».

А другие трафареты изложения систематизировали по разрядам. Были очерки: «празднично-юбилейный с поминанием родителей», в котором герой рассказывает свою биографию; «информационный», похожий на своих предшественников, словно он сошел с журналистского конвейера; «очерк портретный», для которого материал подбирался до крайности просто: «Я мог посмотреть личное дело, поговорить с секретарем парторганизации, наконец, задать необходимые вопросы тому, о ком пишу: сколько вам лет, в какой семье родились, какое имеете образование? — и пожалуйте, вся жизнь моего героя (казалось бы!) передо мной».

Эти рецепты еще не вышли из употребления. «Луна в спину» порою светит и современным «рыцарям пера», и неудержимо влекут их стилевые прелести «Зубочистки».

Вред шаблона в том, что он скользит мимо сознания.

А выспренность, ложная красивость дают ощущение фальши, безвкусицы, примитива.

Удача в «кристаллизации» мыслей, чувств, наблюдений следует за тем, кто готов принять к исполнению максиму А. Толстого: «Написать плохую фразу совершенно такое же преступление, как вытащить в трамвае носовой платок у соседа».

Поэтесса Ю. Друнина адресовалась к литераторам, но выразила по этому поводу мысли, близкие журналистам:

Я музу бедную безбожно

Все время дергаю:

Постой!

Так просто показаться «сложной»,

Так сложно, муза,

Быть простой.

Ах простота!

Она дается

Отнюдь не всем и не всегда…

Чем глубже вырыты колодцы,

Тем в них прозрачнее вода.

Как ограничивает творческое воображение суровый документализм. За нарушение точности — судебный иск. «Антигерои» фельетонов взывают к удовлетворению. Хотите ли вы, чтобы вас «домыслили»? С кем легче автору — с выдуманным или невыдуманным героем?

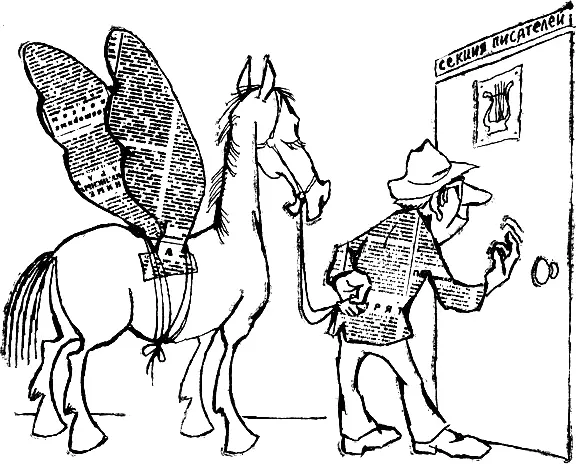

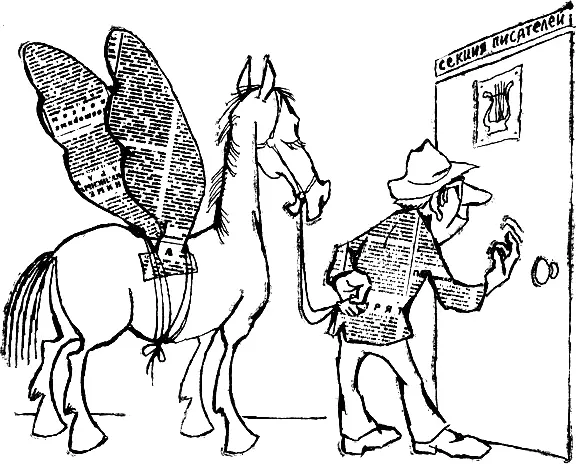

— Среди писателей много тех, кто начинал свою творческую работу в журналистике, да и сейчас продолжает выступать в периодической печати. И все-таки труд журналиста серьезно отличается от труда писателя-беллетриста.

— Самое серьезное отличие — документализм журналистики. Это основа жесткого самоограничения журналистской музы.

Выдающийся чешский журналист Э. Киш острил по поводу своей профессии: «Эта работа гораздо опаснее работы поэта, которому не приходится бояться опровержений». Утрируя эту мысль, современный западногерманский литературный критик С. Хаффнер замечает, что фантазию журналиста, пишущего о реальных людях, ограничивают не творческие законы, а законы гражданского кодекса, так как, давая волю домыслу, «он не смог бы вообще работать: ему пришлось бы все время выступать в качестве ответчика на процессах за оскорбление личности».

Судебные процессы случаются. Как правило, их начинают люди, резко раскритикованные газетой, «герои», или, точнее, «антигерои» фельетонов.

На фельетониста «Правды» И. Шатуновского разоблаченные им махинаторы 12 раз подавали в суд, но во всех случаях следствие устанавливало правоту журналиста.

И наоборот, в итоге выявленных И. Шатуновским фактов около ста шестидесяти «антигероев» держали перед судом ответ за свои проступки и получили в сумме почти 900 лет тюремного заключения.

Вот они — жесткие нормы документализма под дамокловым мечом правовой ответственности. Н. Александрова размышляла о них: «Напиши про высокого человека — среднего роста, награди курносого профилем патриция, и „огрех“ тотчас же будет замечен, а печатное слово осмеяно и убито. Странно чувствовал бы любой из нас, окажись он в положении человека, которого „домысливают“».

Эти нормы основательно сдерживают полет фантазии, создают особые сложности для журналистов. Берясь за документальную повесть, писатель Д. Гранин сетовал на такие вериги: «Рассказать об этом человеке хотелось так, чтобы придерживаться фактов и чтобы было интересно. Довольно трудно совмещать эти требования. Факты интересны тогда, когда их не обязательно придерживаться… Подлинность мешала, связывала руки. Куда легче иметь дело с выдуманным героем! Он и покладистый и откровенный — автору известны все его мысли и намерения, и прошлое его, и будущее».

Так сокрушается писатель, решив поставить себя в положение документалиста. А журналист всегда документалист. Если даже в мелочи он забывает об этом, немедленно напоминает читатель. Очеркист «Литературной газеты» Г. Падерин приводит письмо одного из своих героев: «…Вы там насочиняли — дескать, угощал вас чаем из литровой эмалированной кружки. Может, это для вас и мелочь, но уж коли взялись писать документальную вещь, надо во всем правды придерживаться: кружка была пол-литровая. И не эмалированная, а фаянсовая…»

Читать дальше

![Коллектив авторов Биографии и мемуары - Ковалиная книга. Вспоминая Юрия Коваля [второе издание, исправленное и дополненное]](/books/430445/kollektiv-avtorov-biografii-i-memuary-kovalinaya-kn-thumb.webp)