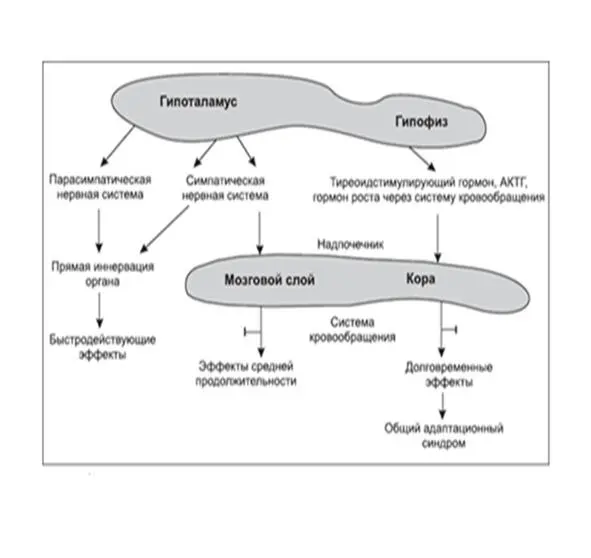

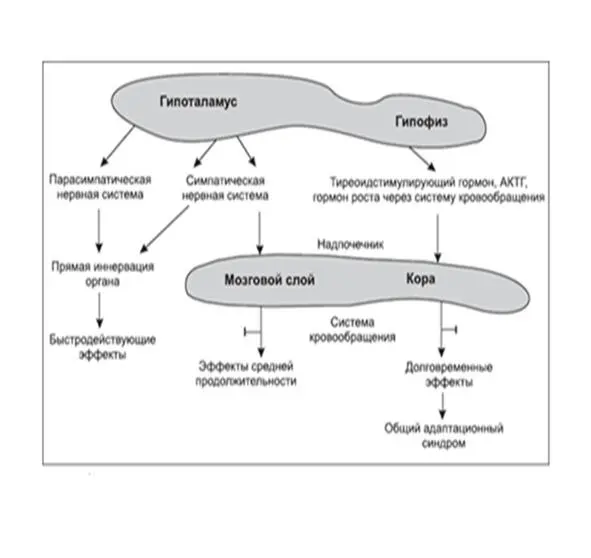

Рисунок 6 – Когнитивная и аффективная активация. Стрессовые пути

Теперь рассмотрим, каким образом реализуются вышеописанные процессы стресс-реакции на клеточно-молекулярном уровне.

В ходе развития адаптивной реакции к определенным условиям существования в организме неизбежно имеет место ряд неспецифических процессов:

1. Мобилизация функции органов и тканей путем активации наиболее древнего сигнального механизма стимуляции клетки – увеличения концентрации в цитоплазме кальция, а также путем активации ключевых регуляторных ферментов – протеинкиназ. Инициация этого эффекта обеспечивается повышением содержания ионов кальция за счет деминерализации костей под действием стрессового выброса паратгормона. Протеинкиназы обеспечивают активацию функций клеток (увеличение выделения продукта секреторными клетками, сократимость мышечных клеток и т.д.), а также активируют кислород-зависимый и бескислородный гликолитический синтез АТФ. Таким образом, активизируются функции клетки и органов в целом. При чрезмерной и/или затянувшейся стресс-реакции возрастающий избыток внутриклеточного кальция приводит к повреждению клетки, а система протеинкиназ истощается [165].

2. Активация липаз, фосфолипаз и увеличение свободнорадикального окисления липидов. Чрезмерное усиление липотропного эффекта стресс-реакции может приводить к повреждению биологических мембран, что играет ключевую роль в инактивации ионных каналов, рецепторов и ионных насосов. Это превращает адаптивный липотропный эффект в повреждающий. Кроме того, ПОЛ приводит к деструкции клеточных мембран тромбоцитов, эритроцитов и эндотелия, вследствие чего в кровоток не только попадают частицы мембран, обладающих тромбопластическими свойствами, но и происходит синтез эндоперекисей-индукторов ингибирования синтеза природного антиагреганта простациклина. Все это приводит к нарушению системы регуляции агрегатного состояния крови [165, 185].

3. Мобилизация энергетических и структурных ресурсов организма, которая выражается в увеличении в крови концентрации глюкозы, жирных кислот, нуклеидов, аминокислот, а также в мобилизации функции кровообращения и дыхания. Этот эффект приводит к доступности субстратов окисления, исходных продуктов биосинтеза и кислорода для органов, работа которых увеличена. В условиях затянувшейся интенсивной стресс-реакции, когда не происходит увеличения мощности системы энергообеспечения, интенсивная мобилизация ресурсов перестает быть адаптивным фактором и приводит к прогрессирующему истощению организма [165, 185].

4. Направленная передача энергетических и структурных ресурсов в функциональную систему, осуществляющую адаптивную реакцию. Это явление может приводить к ишемическим нарушениям функции и даже повреждениям других органов, не участвующих в данной адаптивной реакции [165].

5. Вслед за катаболической фазой стресс-реакции реализуется значительно более длительная анаболическая фаза. Она проявляется генерализованной активацией синтеза нуклеиновых кислот и белков в различных органах, что обеспечивает восстановление структур, пострадавших в катаболической фазе, и является основой формирования структурных следов и развития устойчивого приспособления к различным факторам среды. Вместе с тем чрезмерная активация этого адаптивного эффекта может приводить к нерегулируемому клеточному росту. В частности, наряду со стрессорным иммунодефицитом это может играть роль в механизме онкогенного эффекта стресса [165, 185, 272]. В ситуации, когда организм в стремлении к адаптации исчерпал свои компенсаторные возможности, а потребность в них не уменьшается или растет, происходит переход из фазы компенсации в фазу декомпенсации. Состояние дистресса характеризуется нарушением передачи информации в организме вследствие инактивации ферментных систем, дефицита структурных белков и жиров, нарушением реологических свойств крови, нарушением микроциркуляции. Совокупность этих явлений приводит к повреждению и стойкому нарушению функций органов, в том числе отвечающих за интегративные процессы регуляции: органов центральной нервной системы и эндокринных желез. Организм перестает быть целостным структурно-функциональным комплексом, его внутренние интегративные связи нарушаются, что неизбежно сказывается на функциональных механизмах адаптации и снижает ее эффективность. Таким образом, возникает особое патогенетическое звено – феномен взаимного отягощения [165, 185]. Суммируя изложенное, можно сделать заключение: механизмы адаптации сложно между собой взаимосвязаны и носят двуликий характер ввиду способности переходить из защитных в повреждающие и становятся основой или составляющей частью развития патологического процесса. Этому переходу способствуют как количество стресс-факторов различной интенсивности и длительности (аллостатическая нагрузка), так и особенности организма, характеризующие его реактивность или предрасположенность к различным патологическим процессам. Из этого следует, что из общего звена адаптации стресс-реакция превращается в неспецифическое звено патогенеза различных заболеваний.

Читать дальше