«Да не плачь ты, господи! Да подумай сама: если мы здесь, в тылу, не будем все вместе, как же наши на фронте-то победят?..». Бабушка тоже вытирает слезу фартуком. И я тоже начинаю реветь. Ведь на фронте наш любимый дядя Валя. Ему сейчас должно быть 23 года. Писем нет третий год. Последнее – в августе 41-го; бросили под Москву, он командир танка. (И там и останется, в великой битве под Москвой, а мы до последнего бабушкиного часа будем надеяться и ждать…). Ладно, девочки, поплакали. Давайте кипяточку с мятой попьем, полезно. Чаю давно нет, уж и не тянет…».

Мы неожиданно обнимаемся и все трое плачем, бабушка, молодая соседка и я, девчонка.

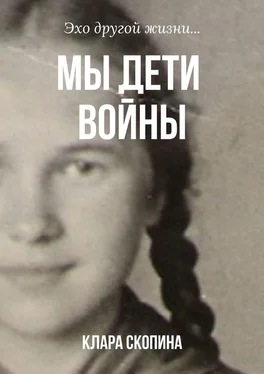

Фотография 1915 года (слева направо): мои бабушка, дедушка, тётя Нина и моя мама.

Мгновение.

В быт войны я вписалась, как тут и была, – конечно, благодаря нашей семье, – большой, как и положено настоящей семье: бабушка, дедушка, мама, папа, тётя, работавшая бухгалтером на заводе с дедом, дядя на фронте, другой – на Дальнем Востоке (уже перенёс свой фронт, тяжело ранен на Холкин-голе, в войне с японцами, это Борькин отец…), мои двоюродные братцы. Я напичкана бабушкиными пословицами и поговорками – это компас в пучине жизни. «Грех уныния – самый страшный грех!» – это из её энциклопедии. С жизнью всё понятно.

А вот школа! Московские эвакуированные мальчишки грозились пистолетом (это четвертый класс!). Полено Герки Головизина и через двадцать пять лет аукнется – вдруг начинаю прихрамывать. Летом на школьной «пионерской площадке», которая практически размещалась в одной классной комнате, от постелей из домашних подстилок и подушек, разложенных прямо на полу, сплошняком, без проходов, мы наберёмся разной заразы. В разбухших классах мы будем сидеть по трое за партой, как попало одетые, с плохо расчесанными косами… Как запоминали нас учителя? Как умели разобраться в свалках обрывочных знаний, которые оседали в наших головах? Учебников не хватало, писали в самодельных тетрадях из обёрточной бумаги, чернила разводили из всего, что пристает к бумаге, учили уроки при коптилках, фитилёчках, потому что электричества не было. Безалаберная и бестолковая тридцать восьмая, в которой кое-как сбились, наконец, «столичные» и «провинциалы», оторванные от привычной, упорядоченной жизни, перемешанные войной, в одно живое детское сообщество…

Совсем не образцовая, не «ручная» тридцать восьмая, сократившая жизнь её пылкой, шумной директрисе, – спасибо тебе за терпение учителей, научивших нас уважать собственные самодельные тетрадочки, писать не просто разборчиво – красиво! «Чем ты отчитаешься, когда родные наши с фронта вернутся? Каракулями что ли?» – «Да я уроки при коптилке делаю!» – «А как же они там, в ночные атаки бросаются?». Документ века – самодельные табели с круглыми пятерками, хоть на выставку. Это – заслуга учителей.

«Не дураки же будут страну после войны восстанавливать! – сердито отчитывала нас директор на линейке. – Петров, ты меня слышишь или Головизина слушаешь?» – «Да слышу, слышу» – «Иди ко мне, Петров, помогай линейку проводить… а ты, Иванов, что с английским воюешь? Это же язык наших друзей, союзников. Приедет делегация, а ты – ни бэ, ни мэ…

И как сможете рассказать, в каком городе вам повезло жить? У нас театр Оперы и балета (имени Луначарского, – знаете?); консерватория, филармония, театр оперетты, драмтеатр! Суворовское училище! Театр юного зрителя! Уральский Политехнический Институт! Государственный Университет имени писателя Максима Горького!»

– Да это же запомнить невозможно, вы хоть помедленней! – раздаётся бесстрашный голос Иванова.

– Иванов, а ты, случайно, не помнишь, что в театре Оперы и балета ты ведь с классом был? Вас буфет театра решил «подкрепить»: угостил бутербродиками с красной икрой. Мы уж забыли, как она выглядит, а вас решили «калориями» подкрепить…

– Да я её всю соскрёб, горькая какая-то, даже непонятно, что, а хлеб – да, съел…

Директор вдруг крепко обнимает за плечо Иванова и рукой прикрывает глаза.

– Ничего, ничего, ребята… И хлеба ещё будет полно!.. И икра будет не горькой! Это я пошутила, Иванов, неудачно! Поехали дальше… Помогай мне линейку проводить, Иванов!

Линейка идёт на улице, конец весны, нам весело, с фронта хорошие вести, – с этого и начинается линейка, и заканчивается. Хороший день!

Мы пропитаны фронтом. Мы вместе, как говорит моя бабушка. Мы выступаем в госпиталях перед ранеными – теперь уже на этой войне. Я не забыла, как мы ездили к раненым ещё после финской, и меня возили с собой десятиклассники, чтоб порадовать тех, у кого дома остались такие же дети! Пишем за них письма, кому-то читаем вести из дома, концерты для «лежачих» устраиваем в палатах: поём, читаем стихи и рассказы и даже пляшем. Мы влюбляемся во всех без исключения – в их бинты, костыли, в их смех, часто сквозь слёзы, – наверное, думают о своих детях или девушках. Души наши взрослеют, далеко опережая возраст! Мы поём бодрые песни, а они вытирают слёзы… «Дочка, подойди, я тебя по головке поглажу…» Я вспыхиваю до корней волос…

Читать дальше