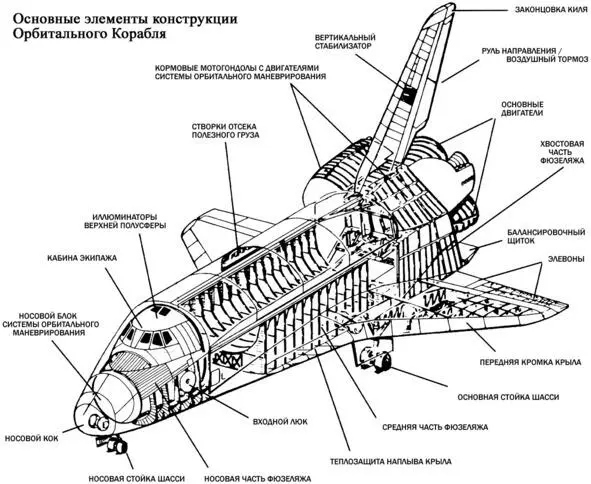

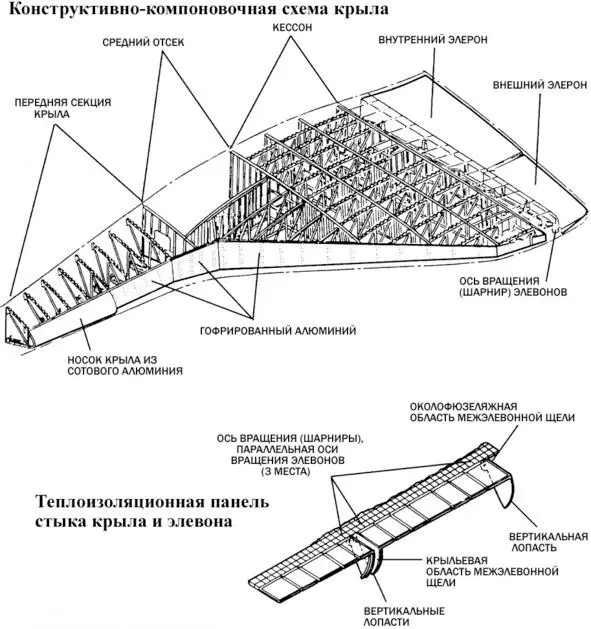

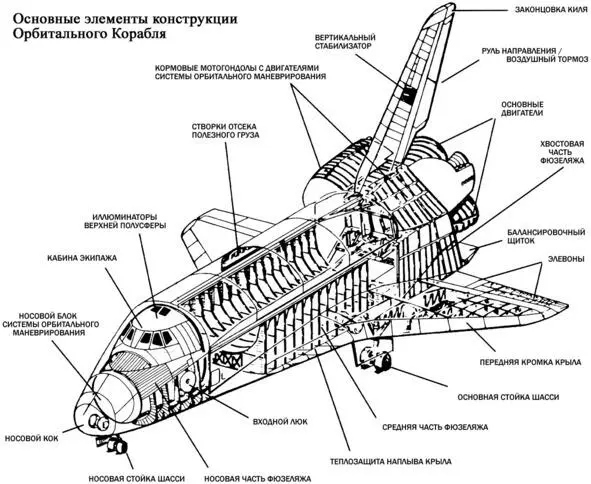

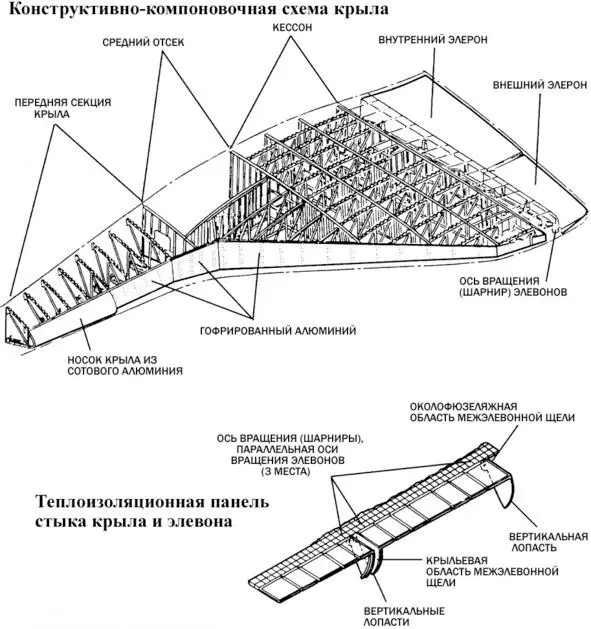

Большие сомнения вызывает защита отсека где находится шасси. Очевидно, что это очень слабое место такой конструкции. После прохождения сильного аэродинамического нагрева, мощного ветрового потока створки отсека для выдвижения колеса шасси могут не открыться. Сама теплозащита в нижней части крыла тоже вызывает сомнения в надежности такой защиты. Конструктивно-компоновочная схема крыла американского шаттла, согласно сведениям из НАСА изготовлена из алюминия. Из представленной, ниже, схемы хорошо видно, что на элеронах, например, отсутствуют теплозащитные плитки. Без абляционной защиты здесь не обойтись.

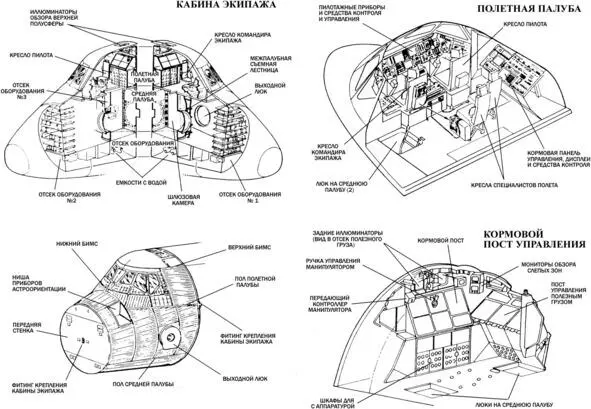

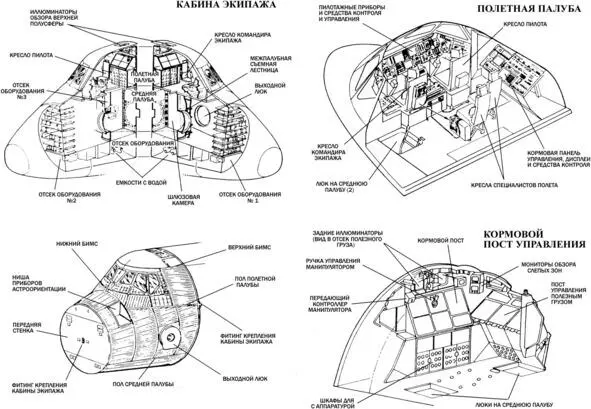

Теплозащитные плиты в нижней части крыла невозможно прикрепить клеем, и это понимали американские «конструкторы». Позднее, будет показано, что эти плиты крепились к корпусу крыла и нижней части «шаттла» при помощи конструкций, похожих на металлические заклепки или большие винты. Такие заклепки, винты являются своеобразными проводниками тепла к металлическому корпусу шаттла. Чтобы не произошло испарения и расплавления крепежных элементов плиток необходима все равно абляционная защита для этих металлических конструкций. Иначе никак! Никакой абляционной защиты американцы почему-то не декларировали. Обращает на себя внимания конструкция кабины для «космонавтов» США, которые, якобы, на шаттле летали в зоне Радиационных Поясов Земли (РПЗ).

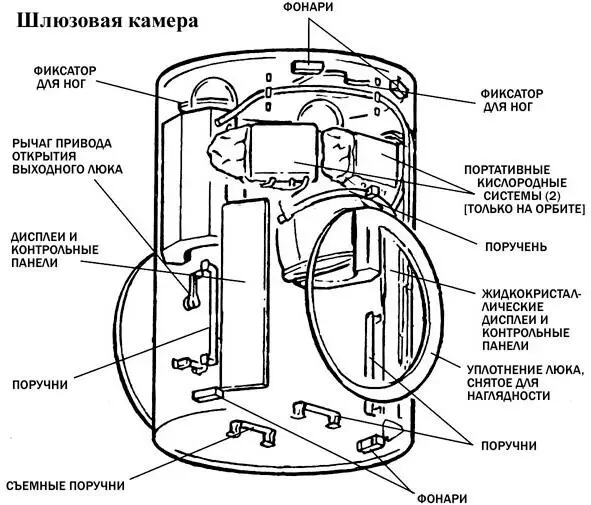

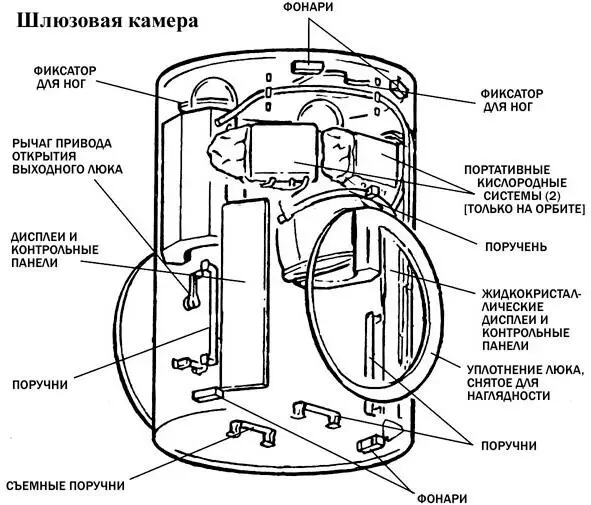

Никакой защиты от радиации РПЗ в этой конструкции не предусмотрено. Не указано место для конструкции космического туалета. Наследие программы «Аполлон». Космический туалет не нужен в таких «космических аппаратах», если в них не будет людей. В данном американском чуде передовой технологии появился шлюз. «Космические» корабли «Джемини» и «Аполлон» не использовали такую роскошь, как шлюзовую камеру, при выходе в американский «космос». При выходе в «открытый космос» американские космонавты выпускали кислород из кабины пилотов. Благо в американском «вакууме» этот газ для дыхания было предостаточно. Смысл экономить кислород не было! Американцы решили, что в этот раз не нужно декларировать разгерметизацию всей кабины для космонавтов США. Создание шлюзовой камеры в конструкции шаттла фактор, который свидетельствует в пользу реальности полетов в рамках этой программы. Сказочники из НАСА хоть что-то начали понимать.

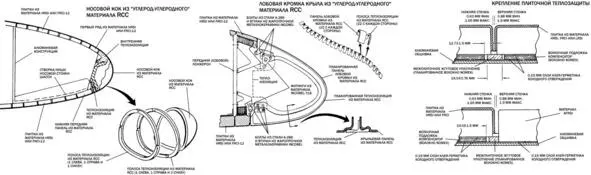

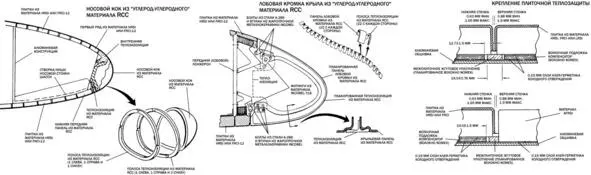

Что касается тепловой защиты, то максимальное значение температуры нагревание теплозащитных плит, на которое рассчитывали американцы, было подозрительно небольшим: «Теплозащита предназначена для поддержания температур обшивки не выше 450°К, стенок кабины экипажа – не выше 322°К, внутри ОПН – не выше 366°К, а в отсеках, где размещаются двигатели и шасси, – 450°К, хотя при входе в атмосферу отдельные участки наружной поверхности нагреваются до 1755°К. На различных участках корпуса в зависимости от степени нагрева при входе в атмосферу теплозащита выполнена из различных материалов». [12] Собственно описание ниже показывает, что американцы на самом деле применяли все ту же старую абляционную защиту, только в этот раз ее просто так не называли: «Нос фюзеляжа и передние кромки крыльев, нагревающиеся до 1755ºК, защищают теплозащитой RCC («углерод-углерод»), представляющей собой многослойную конструкцию из углеродной ткани, пропитанной фенольной смолой. Конструкция наиболее теплонагруженных элементов показана на схеме:

Участки, нагревающийся до 820—1500°К, защищают теплозащитой НRSJ на основе кварцевого волокна, которая изготавливается в основном в виде квадратных плиток (общее количество 2000 шт.) размером 15.2х15.2 см при толщине от 19 до 63.6 мм в зависимости от нагрева участка. Участки, нагревающиеся до 680—820°К, защищают теплозащитой LRSJ на основе кварцевого волокна, также изготавливаемой в виде квадратных плиток (общее количество 7000 шт.) размером 20.3х20.3 см при толщине 5.1—25.4 мм в зависимости от нагрева участка. Теплозащита LRSJ почти аналогична теплозащите НRSJ и отличается от нее только покрытием и пигментом, которые обеспечивают ей низкий коэффициент поглощения и высокий коэффициент излучения солнечной радиации. Плитки теплозащиты НRSJ и LRSJ на внешней поверхности имеют покрытие из боросиликатного стекла, обеспечивающее влагонепроницаемость и требуемые оптические свойства, приклеиваются к изолирующей войлочной подложке из волокна «monex», компенсирующей неравномерную деформацию обшивки и теплозащиты, а вместе с подложкой – к обшивке ОК. Участки, нагревающиеся до 645ºК при входе в атмосферу и до 672°К на участке выведения, защищены теплозащитой FRSJ, представляющей собой войлок толщиной 4.1—10.2 мм с нанесенной белой силиконовой резиной. Теплозащиты RСС, НRSJ, LRSJ и FRSJ занимают 3.5% (38 кв. м), 43.2% (475 кв. м), 25.6% (281 кв. м) и 27.7% (304 кв. м) общей площади защищаемой поверхности, а их массовые доли равны 21.5%, 59.7%, 13.2% и 5.6% соответственно, при общей массе теплозащиты 7.164 т.». [12]

Читать дальше