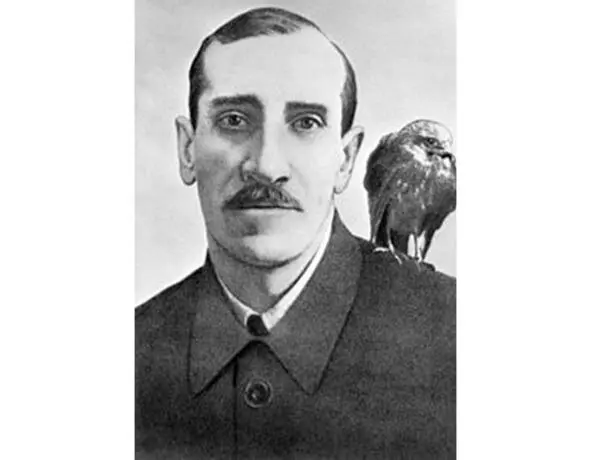

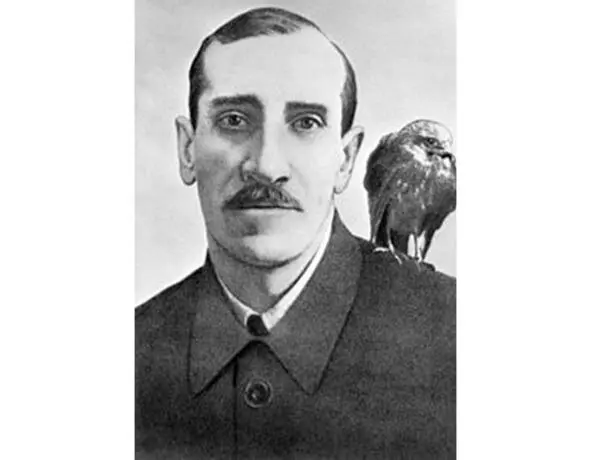

У писателя был любимый ястреб Гуль, ему даже посвящён рассказ Грина – « История одного ястреба ».

Начиная с 1956 года, усилиями К. Паустовского, Ю. Олеши, И. Новикова и других, А. Грин был возвращён в литературу. Его произведения издавались миллионными тиражами. Всего опубликовано было 6 томов. Первая попытка издать в советское время (начало 1960-х годов) поэтический сборник Грина окончилась неудачей. Лишь вмешательство поэта Леонида Мартынова поколебало устоявшееся мнение: « Стихи Грина необходимо публиковать. И как можно скорее ». Как пишет Н. Орищук, пригодился факт писания Грином сатирических стихотворений. Это позволило советской критике сделать вывод о революционной настроенности поэта. Так или иначе, одно стихотворение « Элегия» Грина было опубликовано в 1969 году в большой серии « Библиотека поэта» в составе издания « Стихотворная сатира первой русской революции (1905—1907 )». В Собрании сочинений Грина 1991 года в составе третьего тома было напечатано 27 стихотворений поэта.

Александр Грин со своим любимым ястребом (1929 г.)

Среди инструментальных средств Грина – прекрасный вкус, чуждый натурализму, способность простыми средствами возвысить рассказ до уровня глубокой притчи, яркого захватывающего сюжета. Критики отмечали, что А. Грин невероятно «кинематографичен ».

Писатель говорил, что: « … бывает, часы провожу над фразой, добиваясь наивысшей полноты её выражения, блеска». Он был близок к символистам, которые пытались расширить возможности прозы, дать ей больше измерений – отсюда частое употребление метафор, парадоксальные сочетания слов и т. д. Он был сосредоточен на борьбе в человеческой душе и с удивительным мастерством изображал её тончайшие психологические состояния и нюансы. Как отзывались критики об изображении им особенностей человеческой души: « Объём знаний Грина в этой области, точность изображения сложнейших психических процессов, подчас превосходящих уровень представлений и возможности его времени, вызывают сегодня удивление специалистов».

Перенос действия в вымышленную страну – также продуманный его приём, так считали критики: « Грину важен по большому счёту человек, и только человек вне его связи с историей, национальностью, богатством или бедностью, религией и политическими убеждениями. Грин как бы абстрагирует, очищает своих героев от этих наслоений и стерилизует свой мир, потому что так человек ему лучше виден». Идеологический подход к Александру Грину постепенно стал уступать место литературоведческому.

Писатель и литературовед Виктор Шкловский, размышляя о Грине-романтике, писал, что: « Грин «руководил людьми, уводя их от стремления к обыденному мещанскому благополучию. Он учил их быть смелыми, правдивыми, верящими в себя, верящими в Человека» .

В своей книге « Золотая роза » Константин Паустовский следующим образом оценил значение повести «Алые паруса » для подрастающего поколения: «Если бы Грин умер, оставив нам только одну свою поэму в прозе „Алые паруса“, то и этого было бы довольно, чтобы поставить его в ряды замечательных писателей, тревожащих человеческое сердце призывом к совершенству ».

В Санкт-Петербурге существует традиция, когда ночью в устье Невы на выпускной бал российских школьников входит парусный корабль с алыми парусами. В 1987 году в городе Чусовая (здесь в юности некоторое время жил Грин) был высечен из цельного куска гранита образ-памятник Александру Грину в полный рост (скульпторы Виктор Бокарёв и Радик Мустафин). Сейчас памятник стоит прямо в водах речки Архиповки. К нему, согласно сложившейся традиции, приходят молодожены. Рядом с А. Грином качаются на волнах его «А лые паруса ».

А на набережной г. Геленджика, на двухметровом постаменте с цитатами из произведений А. Грина установлен бюст писателя. Поблизости расположена скульптурная композиция « Ассоль и Алые паруса ».

В 2000 году к 120-летию со дня рождения А. С. Грина Союз писателей России, администрация городов Кирова и Слободского учредили ежегодную Российскую литературную премию имени Александра Грина за произведения для детей и юношества, проникнутые духом романтики и надежды.

Саша Гриневский (Грин – его псевдоним) родился в городе Слободском Вятской губернии. Отец – Стефан Евзибиевич (Степан Евсеевич) Гриневский (польский шляхтич из Дисненского уезда Виленской губернии Российской империи). Он не смог окончить Витебскую гимназию т.к. за участие в январском восстании 1863 года был в 20-летнем возрасте бессрочно сослан в Колывань Томской губернии.

Читать дальше