– Что сейчас вообще происходит с рынком учебников в России?

– Рынок учебников довольно большой, дорогой, действует он по определенным правилам. Сейчас происходят некоторые не всегда понятные изменения, в связи с чем Ассоциация издателей учебной литературы в полном составе, за исключением лишь «Просвещения», даже подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу. Дело в том, что, вопреки указанным ранее срокам, не подводятся итоги экспертизы новых учебных линий и когда будут подведены – доподлинно неизвестно.

В июле на сайте Министерства образования для общественного обсуждения были вывешены обновленные требования к использованию стандартов, над которыми работали разного рода комиссии. И это кое-что меняет в устройстве учебных линий.

Хорошо, что государство в лице министров не просто осознало, но и сформулировало то, что учитель и его методическое творчество – главный элемент учебного процесса. Плохо, что при этом возобновились разговоры о едином учебнике по каждому предмету. Невозможно в одно и то же время делать ставку на учительское творчество и на тотальное единообразие учебников.

Нужна общественная дискуссия – это повод для серьезного, неспешного разговора в учительской среде, среде методистов, авторов учебников, министерских работников. Этот разговор должен начаться, но он не совместим со спешкой. А дальше будем говорить о том, как мы видим эту ситуацию с разных точек зрения – с точки зрения государства, с точки зрения бизнеса, с точки зрения методистов и так далее.

– Вы давно работаете в системе образования, но при этом никогда, даже в пору учебы в педагогическом университете, не хотели быть школьным учителем. С чем это связано?

– У Пришвина есть замечательное выражение: «Надо найти хомут по шее». Я всегда хотел заниматься педагогикой, но я слишком своеволен, чтобы вписаться в школьную систему. При этом, надо сказать, что еще при поздней советской власти я вел занятия в различных кружках.

Советская система образования была монолитной, но она сама прорубила, может быть, не понимая, какие будут последствия, двери в этом бетоне. Я имею ввиду сеть дворцов пионеров и домов юного техника. Там уже абсолютно вариативно, по воле преподавателя, в соответствии с его представлениями о направлении пути, выстраивалась индивидуальная траектория для одаренных детей.

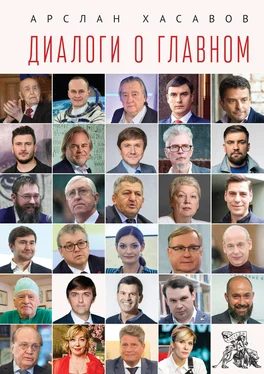

– У многих, кто так или иначе следит за вашей жизнью, возникает вопрос – как вы все успеваете? Художественные произведения, работа на телевидении, преподавательская карьера… Что для вас главное?

– Если говорить глобально, то моя жизнь поделена на три части. Одна, начну с самого примитивного, посвящена заработку, потому что я должен кормить семью и трезво оценивать ситуацию с будущей пенсией (точнее, с тем, что у нас называется пенсией). Треть времени я трачу на то, чтобы самореализоваться и, как правило, это плохо сочетается с первым, потому что обычно дело приносит либо средства, либо дает эмоциональную отдачу. И, наконец, последняя треть – раз уж жизнь так распорядилась, что у меня есть некоторая известность, значит, я должен каким-то образом отплатить за это обществу. Так вот, я участвую в общественных проектах – это правозащитная деятельность в классическом смысле, не связанная с борьбой за личную власть, но связанная с отстаиванием прав другого, как священных и незыблемых.

Но чем бы я ни занимался, я занимаюсь словом. Так что кормит меня и поит, и радость мне приносит слово. Я литератор во всех возможных проявлениях. А дальше это может быть связано с телевизионным говорением, лекционной работой, написанием книг и так далее. В общем, все это разные проявления одного и того же.

– В одном из своих интервью вы говорили о том, что ваши дети учатся в обычных школах. Как вы подбирали для них учебные заведения?

– По географическому принципу. Когда росли старшие, мы жили в районе Октябрьского поля, была школа у метро, куда удобно было ходить из дома. Это была обычная школа с хорошими человеческими отношениями, незлобная. В части образования они добирали с преподавателями, которых я брал на поздних этапах, когда уже нужно было готовиться к поступлению. Эта школа дала ощущение социальной вовлеченности. Не избранности и не гетто для «золотой молодежи», а ощущение социальной среды.

Когда в школу пошли мои младшие дети, мы уже жили в другом районе, и они стали ходить во французскую школу на Арбате. Это спецшкола – одна из множества спецшкол.

Читать дальше