Завершим, как обычно, стихами. В интернет-дискусии по поводу «конского возбудителя» (прости, читатель!) мы обнаружили глубокомысленный комментарий о том, что «конским возбудителем» называют цветок туберозу, из которого делают эфирное масло для дорогих духов со страстным запахом. И хотя это такая же чушь, как все остальное в этой дискуссии, нам вспомнились классические стихи юного Бориса Пастернака. Феромонов в них нет, возбудителей тоже, а приближение к смыслу жизни – точно имеется. Ручаемся!

Пью горечь тубероз, небес осенних горечь

И в них твоих измен горящую струю.

Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ,

Рыдающей строфы сырую горечь пью.

Исчадья мастерских, мы трезвости не терпим.

Надежному куску объявлена вражда.

Тревожный ветр ночей – тех здравиц виночерпьем,

Которым, может быть, не сбыться никогда.

Наследственность и смерть – застольцы наших трапез

И тихою зарей – верхи дерев горят —

B сухарнице, как мышь, копается анапест,

И золушка, спеша, меняет свой наряд.

Полы подметены, на скатерти – ни крошки,

Как детский поцелуй, спокойно дышит стих,

И золушка бежит – во дни удач на дрожках,

А сдан последний грош, – и на своих двоих.

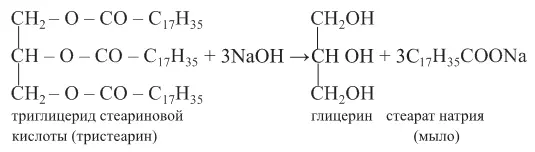

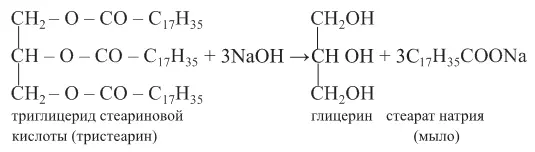

Напомним химию 9‐го класса российской средней школы: мыло – это щелочные соли органических кислот с длинной углеродной цепочкой.

В природе эти кислоты широко распространены в виде сложных эфиров с глицерином – то есть жиров и масел. Их можно легко выделить с помощью щелочного гидролиза жира, например путем кипячения жира с содой или поташом (от английского pot ash – горшочная зола). Образующийся попутно глицерин можно удалить, а можно и оставить – тогда получается прозрачное глицериновое мыло. Избыток соды не повредит, щелочь только способствует удалению грязи – а ради этого все и затевалось.

Именно так получил мыло гениальный инженер Сайрус Смит из «Таинственного острова» Жюля Верна. Хотя на самом деле он интересовался вовсе не мылом, а как раз глицерином. Смит использовал жир, вытопленный из убитого дюгоня – это такой морской зверь, родственник вымершей ныне морской коровы. Затем он разложил дюгоний жир на глицерин и эти самые кислоты. Из селитры и серной кислоты, которые удачным образом нашлись на острове, он получил азотную кислоту, а из нее и глицерина – взрывчатый нитроглицерин, коим и подорвал скалу которая мешала всей честнóй компании при постройке жилища. Вот реакция получения нитроглицерина из глицерина (атомы углерода и двух водородов при них не нарисованы – да и незачем, все и так понятно) и смеси азотной и серной кислоты:

А почему, собственно, мыло умеет мыть? А потому, что его длиннющие молекулы состоят из гидрофобной и гидрофильной частей. Гидрофильные участки тянутся к воде. Гидрофобные – друг к другу. В результате образуются шарики из молекул мыла, гидрофобные внутри и гидрофильные снаружи. Они‐то и «засасывают» жировые загрязнения. Кстати, «раствор» мыла на самом деле представляет собой эмульсию из этих шариков – сами по себе молекулы мыла в воде не растворяются.

Самое раннее описание мыловарения было обнаружено на шумерских глиняных табличках, датируемых 2500 годом до н. э. Шумеры заливали водой и кипятили смесь древесной золы (содержащую большое количество поташа) и козлиного жира, получая неплохой моющий раствор. Древние греки очищали тело песком – особенно мелким, привезенным с берегов Нила. Древние египтяне умывались с помощью пасты из пчелиного воска, разведенной в воде. Изобретение собственно мыла приписывают римлянам и относят его к первому тысячелетию до нашей эры. Легенда гласит, что слово «мыло» (английское «soap») произошло от названия горы Сапо, на которой совершались жертвоприношения богам. Смесь из растопленного животного жира и древесной золы жертвенного костра смыло дождем в глинистый грунт берега реки Тибр. А женщины, стиравшие там белье, обратили внимание, что благодаря этой смеси одежда отстирывается значительно легче. Некоторые сорта глины и без добавок часто использовали для стирки, поскольку она обладает способностью поглощать грязь за счет высокого содержания тонкодисперсных частиц. Именно такая глина находится на одном из холмов около Севастополя, за что холм и получил название Сапун-горы (штурм этой горы во время разных войн отображен на нескольких знаменитых картинах).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу