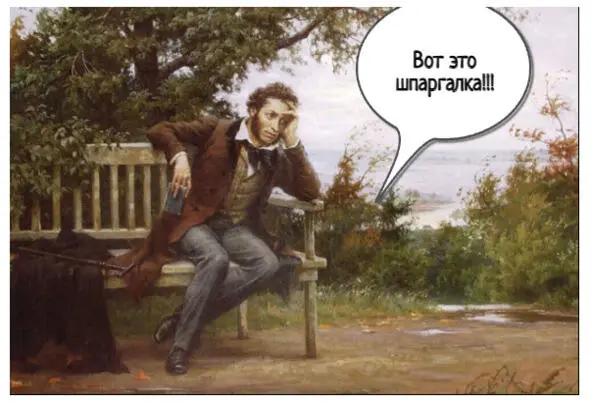

История третья. Самая лучшая шпаргалка, за которую и «пятерку» поставить не жалко

Эту историю из опыта своей педагогической деятельности любил рассказывать мой коллега – пожилой профессор, всю жизнь читающий в вузе литературу. Он вспоминал о том, как нашел у студента гениальную… шпаргалку!

Принимать ему пришлось экзамен по русской литературе первой половины XIX века. Знаете, наверное, это Жуковский, Пушкин, Грибоедов, Гоголь и иже с ними. Аудиторию составляли представительницы прекрасного пола, часть из которых решили запастись на время экзамена… дополнительными источниками знаний.

И вот наш профессор приходит на экзамен и достаточно быстро определяет тех студентов, которые пользуются шпаргалками.

Вытаскивает у очаровательной девушки скрученную бумажку, открывает и читает:

«Татьяна любит Онегина. Онегин любит Татьяну. Они любят друг друга».

Бедный профессор садится на стул и вдруг понимает, что это самое емкое и мудрое определение сути известного русского романа в стихах. Осознав это, мой коллега взял зачетку и поставил несчастной студентке «пятерку».

Окружающие и она сама смотрели на него с недоумением.

А я думаю, что за дело поставил…

История четвертая. Самый краткий ответ находчивого студента на экзамене по философии

Эту историю рассказала мне одна моя коллега. Она читала лекции по курсу философии, очень любила свой предмет, хорошо в нем разбиралась. Недаром закончила когда-то философский факультет МГУ.

Но студенты ей попадались разные. Были те, кто философию не то, чтобы любили, но стремились полюбить. А были и другие, которые не любили и не стремились…

Но экзамены сдавать приходилось всем.

И вот один из таких студентов однажды вытащил билет. А в нем вопрос: «Вклад Л. Н. Толстого в развитие русской философии».

Студент вздохнул, сел писать свой ответ, однако ничего не написал.

Пошел отвечать, набрал в грудь воздуха и начал:

– Великий писатель Лев Николаевич Толстой родился в глухой деревне. Всю жизнь ходил в одной рубахе и умер на железной дороге.

– Положив голову на рельсы , – съязвила моя коллега в ответ на затянувшуюся паузу.

Как вы понимаете, студенту не единожды пришлось блистать своими знаниями перед преподавателем философии. В итоге сдал он, кажется, с третьего или четвертого раза…

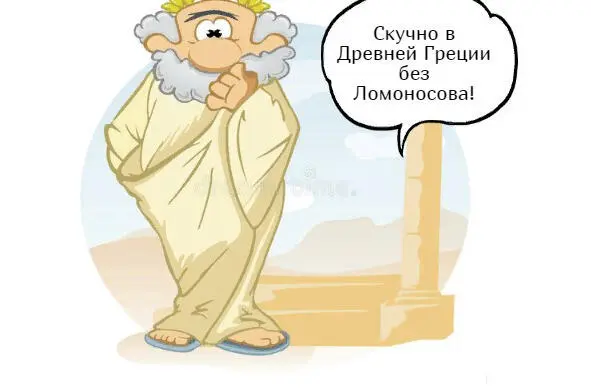

История пятая. Как М. В. Ломоносов в 5 век до нашей эры попал…

Когда эту фразу произнес первый студент, я улыбнулась и стала мягко намекать ему на ошибку. Студент не понял и с уверенностью повторил, что утверждает, что Ломоносов жил в 5 веке ДО НАШЕЙ ЭРЫ.

Я удивилась и предложила молодому человеку уточнить этот вопрос, а потом заглянуть ко мне на зачет.

Дальше сдавали другие ребята, но минут через 30 после первого ту же информацию про Ломоносова повторила девушка-студентка.

Тут мне стало уже дурно.

Девушка вдруг отметила, что про 5 век и Ломоносова сообщила я им сама на лекции.

Страх на секунду объял мое сердце. Но тут же я перехватила его. Провалами памяти пока не страдаю. Такого произнести просто не могла.

Студентка, видя, что ей не верят, бросилась за конспектами, она вытащила пачку отксерокопированных листов с чьей-то тетради и стала мне указывать на один из этих листочков.

Еще через 5 минут мы выяснили, что на той самой лекции не присутствовала добрая половина группы, писала конспект староста. Лекция велась с помощью презентации и представляла собой исторический обзор. Начиналось все от древних греков с 5 века до нашей эры (куда же без них), дальше шла внушительная часть лекции минут на 30, которую староста почему-то пропустила. «Проснулась» она только в 18 столетии, как раз на том моменте, когда я с радостью сообщала слушателям о вкладе М. В. Ломоносова в развитие отечественной науки.

Так и «попал» Михаил Васильевич в 5 век до нашей эры. А вы говорите «машина времени», новые технологии…

Но меня пугает другое. Почему студенты, которые готовились к зачету, не заметили этой чудовищной нестыковки. Ну какой Ломоносов в данный отрезок истории? Там даже о наших предках – праславянах много информации не соберешь.

Читать дальше