Демографические последствия голода в Украине рассматриваются С.В. Кульчицким, А.Л. Перковским, С.И. Пирожковым [7] Голод 1932-1933 роюв в Украшк причини та наслщки. Киев. 2003; Кульчицький С.В. Трапчна статистика голодомору \\ Минуле УкраЫи. Видновлеы сториню. К. 1991; Он же. Демографические последствия голода 1933 г. на Украине \\ Философская и социологическая мысль. 1989.№6; Он же.Украiна мiж двома вийнами (1921-1939 рр.) К. 1999; Перковский А.Л.,.Пирожков С.И. К истории демографического развития 30-40-х годов (на примере Украинской ССР) \\ Экономика. Демография. Статистика. М. 1990.

и др.

Трудами этих историков-демографов выявлена сегодня достаточно полно география голода, охватившая население страны в 1932-1933 годах. Это – основные зерновые районы СССР – Украина, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительная часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западная Сибирь, Южный Урал.

В изданных в последнее время работах украинских исследователей показано, что от голода пострадали в Украине более других Киевская и Харьковская области, тяжело отразился голод на населении Днепропетровской и Одесской областей, менее других пострадали от голода Черниговская и Донецкая области, хотя и там фиксировалось повышение смертности. [8] См. Голод 1932-1933 рокiв в Украiнi: причини та наслiдки… С.512-513.

В РСФСР голод охватывал обширную территорию. Значительные потери от голода понесли большинство районов Кубани, Дона и Ставрополья. В Поволжье наиболее высокие показатели смертности от голода фиксировались в Саратовской и Самарской (Куйбышевской) областях, Автономной Республике Немцев Поволжья. От голода пострадало население Сталинградской (Волгоградской), Оренбургской, Пензенской областей. Голод охватывал часть Уральской области – территорию современной Курганской области, юг современной Свердловской области и часть Челябинской области. В Западно-Сибирском крае – от голода пострадало население современного Алтайского края, а также юг современной Новосибирской области, южная часть Омской области. Пострадали от голода Восточная Сибирь и Дальний Восток.

Большие потери понесло в голодные годы население Казахстана.

Голод затронул земледельческие районы Киргизии.

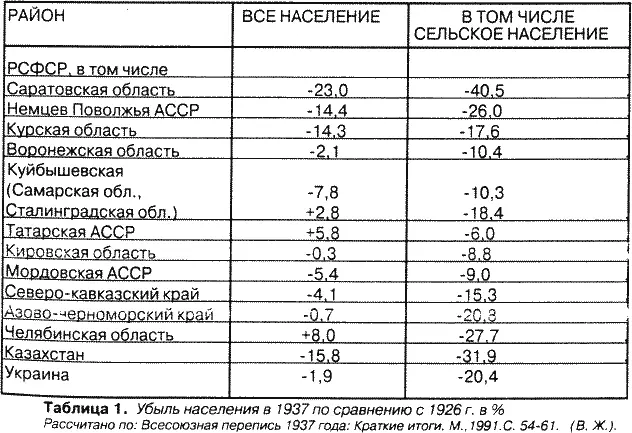

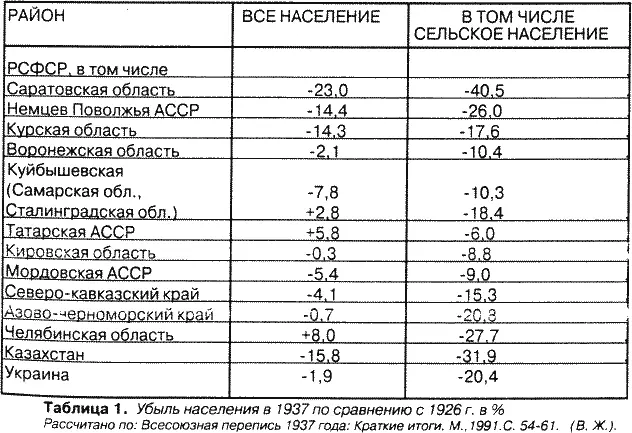

География голода прослеживается даже по переписям 1937 и 1939 годов, хотя со времени этого бедствия прошло уже несколько лет. Убыль населения видна отчетливо в пострадавших от голода районах, не успевших восстановить численность потерянного населения, несмотря на высокую рождаемость, после запрещения абортов (1936 год). В Саратовской области от 1926 к 1937 г. число жителей уменьшилось на 23%, в Республике Немцев Поволжья – на 14,4%, в Куйбышевской области – на 7,7%, в Курской – на 14,3%. и т. д. (См. таблицу 1). Прежде всего, следы потерь видны на сельском населении. Отток мигрантов в города лишь частично объясняет причины этой убыли, тем более что часть промышленных объектов строилась вне городской черты, и там же размещались строители и промышленные рабочие. Не стоит при этом забывать, что в значительной мере именно голод и разорение хозяйства привели к тому, что крестьяне бросали деревни и уходили на строящиеся промышленные объекты.

При подведении итогов переписи 1939 г. было указано «сверху» «замаскировать» убыль населения в этих регионах. Теперь уже известно, что в рамках переписей 1937 и 1939 гг. были проведены секретные спецпереписи заключенных. В 1939 г. было предписано переписные листы без адресной части (т.е. на заключенных) «мелкими пачками» перераспределить из мест заключения в районы, пострадавшие от голода. Таким образом, из лагерей, расположенных в Приморско-Хабаровском крае, Бурят-Монгольской, Карельской и Коми АССР, Архангельской, Новосибирской, Свердловской областях, было переслано в ЦУНХУдля перераспределения 759,7 тыс. переписных листов на заключенных. [9] Жиромская В.Б. Демографическая история России в 1930-е годы: взгляд в неизвестное. М. 2001. 52-53.

Сохранились и адреса, по которым перераспределялись переписные листы с указанием их количества (См. Всесоюзная перепись населения 1939 года: основные итоги. Ч.1.М.1992; 4.2. СПб. 1999). Эти материалы частично опубликованы нами.

Для районов, где не было особо экстремальных условий, средняя величина приписки была равна 2,1%. [10] Там же. С.53.

В районах же массового выселения, голодного вымирания (Среднее Поволжье, Северный Кавказ, некоторые районы Нижнего Поволжья Центрального Черноземья) процент приписки значительно увеличивался, превышая порой 10%. [11] Там же. С. 54-57.

Читать дальше