К сожалению, в советское время установлению истины сильно мешала «идеологическая установка». Например, исследователь «Слова» С.А.Бугославский (1938) пишет: «Князья-авантюристы не щадили ни людей, ни культурных ценностей, ни народного достояния. Богатыри и писатели вышли из народных масс. Споры идут лишь о том, чьим именно дружинником был автор „Слова“ – киевского ли князя Святослава или северского – Игоря». Профессор В. В. Водовозов в учебнике по истории древней русской литературы (1972) учит: «Близость автора „Слова“ к трудовому народу определила глубокое соответствие между его поэмой и современным ему народным мироощущением». Как говорится, какой уж тут автор-князь!..

Настоящий разгром князю Игорю устроил историк, академик Б.А.Рыбаков, посвятивший «поиску» автора «Слова» роскошно изданную монографию «Петр Бориславич» (1991). В этой толстой книге академик пытается доказать, что «Слово» написал знатный киевский боярин и летописец Петр Бориславич. А князь Игорь изображается, как один из самых отвратительных мерзавцев, какие только были в русской истории: «…он крайне цинично пригласил своих родственников воспользоваться уходом половецких всадников и ударить на беззащитные вежи, захватить беззащитных женщин и детей… Он разбил маленький отрядик в два эскадрона половцев, устроил военную прогулку…» и т. д.

Б.А.Рыбаков пишет: «Самым опасным в историческом осмыслении «Слова”является всевозрастающее в нашей научной и околонаучной литературе стремление к идеализации Игоря, к героизации его, к превращению этого князя в активного сторонника общерусского единства и общей борьбы с половцами». В этом «смертном грехе» обвиняются академик Д.С.Лихачев, писатель В.А.Чивилихин, поэт И.И.Кобзев и др. А что касается тех, пишет Б.А.Рыбаков, «кто предполагает, будто бы «Слово» написал сам Игорь, то этим исследователям нет лучшего ответа, чем отсутствие в поэме богатырских подвигов Игоря и полное молчание по поводу его возвращения в родную землю. Зловещее молчание».

Если этот ответ действительно «лучший» и иных вариантов нет, то цена такой критики очень мала. Б.А.Рыбаков прекрасно знает, что «Слово» не имеет ничего общего со стилем русской былины, где богатырь в одиночку «побивает всю силушку татарскую». В том и гениальность «Слова», что нет в нем никаких былинных подвигов. Оно реалистично и трагично, поскольку автор понимал: не годится былинный стиль для рассказа о страшном разгроме русского войска! Поэтому и создал он свой, новый стиль; поэтому и предупредил в начале поэмы, что будет говорить по-новому, «новыми словесы».

Академик очень удивляется, что нет в «Слове» описания торжественной встречи Игоря: «…очень странно и недружелюбно описано возвращение Игоря на родную землю. Никакой встречи, толп радостного народа, благовеста колоколов, всего того, что сопровождает такие редкие торжества». Интересно знать, какие «редкие торжества» предполагал увидеть маститый академик по случаю бегства из позорного плена полководца разгромленной и полностью уничтоженной армии?.. Тем не менее, финал поэмы в меру оптимистичен: «Игорь едет по Боричеву к святой Богородице Пирогощей. Страны рады, грады веселы, слава Игорю Святославичу!» Разве это описание похоже на «зловещее молчание»?

Мы не идеализируем князя Игоря. Как полководец он оказался несостоятельным и, видимо, попал в хорошо подготовленную западню. Ведь собрать воедино рассеянные в степи отряды кочевников – дело непростое. Наверное, агентура у половцев работала лучше, чем у русских. Возможно, что не следует человеку с поэтическим складом ума руководить армией. Но наша обязанность – отдать должное князю Игорю, как великому русскому национальному поэту. Потому что многословный труд Б.А.Рыбакова не отвечает на главный вопрос: с какой стати столичный киевский летописец, перегруженный текущими событиями лаконичный историк взялся вдруг писать поэму о неудачном походе захудалого князя из небольшого городка на далекой окраине киевской земли? Мало ли их было, таких неудач!.. Летописцы сообщали о них как положено: кратко, четко, без лишних слов.

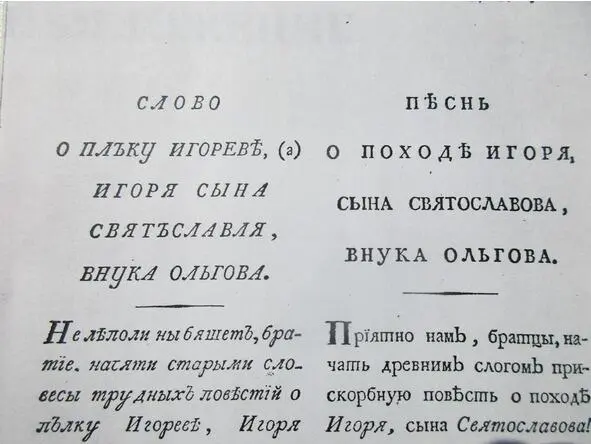

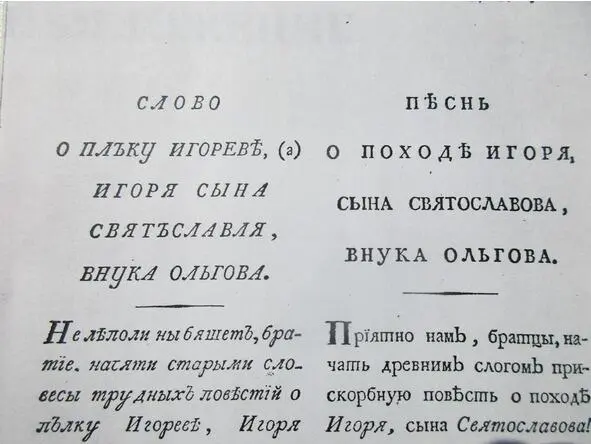

Заглавие в первом издании «Слова», 1800 год.

Странная закономерность, но в отличие от профессиональных ученых, любители и знатоки поэмы интуитивно ощущали, что ни летописец, ни поп, ни боярин, ни дружинник, ни половецкий гений, ни даже представитель крестьянства, как передового класса, – никто, кроме князя, ответственного за гибель своей дружины, измученного совестью и чувством личного позора, не в силах создать подобный текст. Кстати, именно опера «Князь Игорь» точно передает дух поэмы, где вершина – ария князя Игоря, исполненная горечи, раскаяния и покаяния. Эти чувства как бы остаются за пределами мышления наших ученых, историков и филологов…

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу