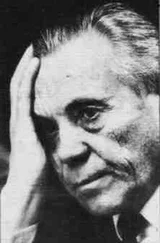

— Виктор Петрович, а теперь, если позволите, не о литературе. Если бы к вам обратились, что бы вы посоветовали нашему правительству или президенту?

— Не мое это дело — советовать правительству и президенту, пусть у каждого болит голова о своем деле. Именно по этой причине еще при Горбачеве я отказался от почетных мест в руководящих органах, равно как и «фрейлиной» ездить в правительственных делегациях, посещающих разные страны.

— Есть ли у писателя Астафьева открытия новых писателей?

— Я открыл для себя не просто интересных, но и серьезных современных писателей: петербуржца Михаила Кураева и тоже петербуржца, но уже покойного — Сергея Довлатова. С восторгом прочел в «Новом мире» «Казенную сказку» Олега Павлова и с чувством редкостного художественного открытия — «Плач красной суки» Инги Петкевич. Правда, дерзкое это произведение с предерзким, но точным названием, наш вежливенький журнал, словно одернув плиссированную юбочку, переименовал соответственно своему духу в «Свободное падение». Ну что ж, лишнее доказательство того, что падение, да еще свободное нам всем свойственно, а вот взлет?..

Но не спешите горько вздыхать. В журнал роман этот принес член его редколлегии писатель Андрей Битов. Из этого ничего бы — ну принес и принес, случается. Но Инга-то Петкевич — бывшая жена Битова. И это тоже бы ничего. Но, зная вкус, образованность и начитанность Битова, думаю, не мог он не заметить, что проза его бывшей жены (как бы это поделикатней сказать? Да Бог с ней, с деликатностью!) покрепче прозы самого Битова. Поэтому и принес рукопись бывшей жены бывший муж? Если так, значит, в литературе нашей современной не все исподличались.

1994

(«Уральский рабочий» г. Екатеринбург)

Прежде всего мне хочется поздравить давно мною уважаемую газету «Уральский рабочий» с достославным юбилеем и пожелать ее сотрудникам всего того, чего желают добрым людям в праздник.

Выступая в прошлом году на юбилее «Красноярского рабочего», я назвал вашу газету в числе лучших газет России потому, что «Уральский рабочий» и в годы всеобщего помутнения российского разума, во времена беспредельной власти многоступенчатой цензуры, умудрился быть широкочитаемым и почитаемым изданием, не боялся или — точнее — боялся в меру ставить острые вопросы бытия и сосуществования с властью, которая в Свердловске была, как и во многих российских городах, тупа, но уж зато сверхамбициозна. И еще я говорил о том, что уральской и красноярской газетам повезло с названиями оно оказалось долговечно, не то что издания аграрного уклона — эти переименовывали все кому не лень, все плотнее приближая их к «народному вкусу» — по «желанию читателей». Стало быть, к абсурду, к убогой морали, гремящей ржавыми зубьями советской пропагандистской машины.

Да, многое, очень многое изменилось в нашей стране и в народе, и, как всегда на Руси, «с маху под рубаху» — не спросясь и не подумав, готовы ли мы к таким крутым переменам и переворотам, сможем ли мы, так долго жившие и работавшие под идеологическим конвоем, с губами, порванными железною уздою, ненаученные дышать полной грудью, молвить громкое слово без оглядки, воспользоваться обрушившейся на нас свободой. Свобода для народа незрелого, нравственно запущенного, с изуродованным сознанием — со смещенными понятиями добра и зла, — то же самое, что бритва в руках ребенка. Вот мы и пообрезались, и хнычем, ищем врагов, вопием, но чаще в растерянности тупо молчим, не понимая, что происходит вокруг нас. То ли дело было совсем недавно: дядя за нас думал, дядя вел нас прямиком к «светлым вершинам», предупреждая, что шаг влево, шаг вправо делать нельзя — опасно, и за послушание дядя же давал баланду, а кому и кашу с маслом.

Как я себя чувствую? «Всяко-разно», как говорят на Урале, но внутреннее освобождение врасплох меня не застало, я, может быть, готов был жить и работать при любых обстоятельствах, не очень обращая внимание на перемены погоды, я не по капле, но по бисеринке выдавливал из себя раба, хотя и ощущаю, что раб этот так глубоко и плотно заселился во мне, таким поганым, сосущим глистом прилип к моему нутру, что до конца моих земных сроков не выжить мне его из себя, как и всему старшему поколению моих соплеменников. По-настоящему свободных людей встречал, но не у нас, а за границей, хотя сейчас есть молодцы, которые громко заявляют, что они всегда были независимы, жили, как им хотелось. Неправда это иль наивное заблуждение — современный человек даже улицу перейти свободно не может, а уж жить свободно…

Читать дальше

![Пол Андерсон - Долгая дорога домой [Долгий путь домой, У них нет мира]](/books/340873/pol-anderson-dolgaya-doroga-domoj-dolgij-put-domo-thumb.webp)