И черт его знает, как далеко зайдет это отставание и каким кризисом оно кончится.

К тому же остается масса по-человечески интересных проблем. Ладно, рубли в СССР были деревянные, а на потребительские товары всегда был дефицит. Но ведь экономика-то работала! Она же что-то производила! Заводы дымили, чугуна и стали была прорва, в войне мы победили, а потом вдруг раз — и глубоко в ауте. Что-то здесь не так. То ли действительно климат гадит, то ли и впрямь мировой заговор…

Помоги, товарищ Паршев!

Разберемся в следующих сюжетах.

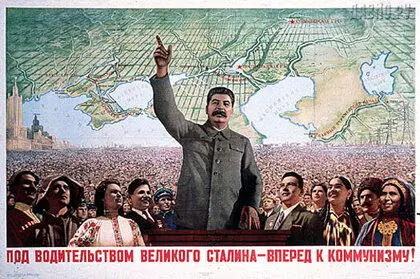

Особенностью советского мышления является умение глубоко разбирать то, чего нет, аккуратно обходя то, что на самом деле есть. Тонны бумаги были отданы рассуждениям про «общенародную собственность», «закон удовлетворения возрастающих духовных и материальных потребностей», «опережающий рост производительности труда» и пр. Какая, прости Господи, «общенародная», если еще в 1781 году С. Е. Десницкий впервые на русском языке ясно прописал, что понятие собственности определяется тремя правами: правом употреблять свою вещь по произволению, правом взыскивать свою вещь по закону и правом отчуждать/завещать свою вещь кому кто хочет. Что, кроме грошовой зарплаты, советский человек мог употреблять по произволению, завещать и отчуждать — ума не приложу. Даже крыша над головой была казенная. В случае неправедного поведения ее могли отобрать, по произволению лишив прописки.

Сказали бы честно — «государственная собственность». Это ближе к делу. Однако, как некстати обронил Карл Маркс, «государство — частная собственность бюрократии», а отсюда и до понимания истинной роли партийно-хозяйственной номенклатуры недалеко. А это самая главная тайна политэкономии социализма. Так что говорить было дозволено лишь про «общенародную». Неявно подразумевая, что Народ и Государство как бы едины. Что, конечно, не так: народ последние сто лет примерно один и тот же, а государственных устройств мы пережили целых три: монархия, Союз социалистических республик, капиталистическая Российская Федерация. И каждое из них претендовало на эксклюзивную интимную близость с народом. Государства — они такие.

Привычка фантазировать про народность правящего госрежима вместо честного разбора действительности впиталась в плоть средне-советского ученого патриота так глубоко, что он уже не способен различать пропаганду и факт. Всю свою историю СССР существовал в условиях более или менее явного нормирования потребительских благ. Однако ни одной научной книжки о роли карточек и талонов в социалистической экономике найти не удается. Явления как бы нет — в теории. Хотя оно еще как есть — на практике.

Случай тяжелый, но характерный.

Если мы хотим разобраться, как на самом деле устроена страна, необходимо выкинуть из головы весь советский вздор и вернуться к азам, еще не обезображенным научным агитпропом. Для начала хотя бы восстановить приоритет эмпирики перед интерпретацией. «Сначала дайте мне факт — говорил Марк Твен, — а потом можете делать с ним все что угодно». Зрелое марксистско-ленинское обществоведение устроено прямо противоположным образом: факты прячет, а «все что угодно» представляет как аксиому. Сегодня эта установка трещит по швам от столкновения с действительностью. Такие люди, как А. П. Паршев, прилагают титанические усилия, чтобы совместить новый уровень осознания фактов со старой верой. В принципе, это все равно ведет к ее крушению, только более извилистым путем. Но наблюдать за процессом очень полезно: узнаешь много нового про нашу постсоветскую ментальность и систему приоритетов.

В самом деле: 8-10 миллионов умерших с голоду во время коллективизации — разве это кризис? Нет, конечно. У нас не бывает кризисов. Вот в США, там действительно кризис: каждый пятый американский школьник, по признанию самих же американских политиков, во время депрессии 30-х годов ложился спать голодным. Ужас. А тем временем циничные воротилы с Уолл-Стрит бульдозерами давили апельсины, чтобы удержать высокие цены. Понятное любому советскому человеку дело: отсутствие централизованного планирования приводит к кризису перепроизводства. Что в советской экономике невозможно. Правда, в ней имеет место хронический кризис недопроизводства, но нашей науке ничего об этом неизвестно. Поэтому народ живет счастливо, гордясь историческими преимуществами и достижениями.

Читать дальше