Михаил Гефтер - Мир миров - российский зачин

Здесь есть возможность читать онлайн «Михаил Гефтер - Мир миров - российский зачин» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Публицистика, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

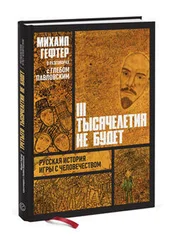

- Название:Мир миров - российский зачин

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Мир миров - российский зачин: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Мир миров - российский зачин»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Мир миров - российский зачин — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Мир миров - российский зачин», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Гефтер М

Мир миров - российский зачин

М.Гефтер

Мир миров: российский зачин.

1994

Предуведомление

МИР МИРОВ - откуда и что ОН?

Наитие... Ребус... Развязка долгих сомнений... Гипотеза и непреложность - в двух ипостасях сразу...

Пожалуй, последнее. Притом, что сначала непреложность: либо ОН, либо НИЧТО. И лишь затем - гипотеза, которая противится тому, чтобы я вернул ей первичную яснолобость, когда еще можно было изъяснить себя, свой тупик и свой лаз наружу иначе, чем невнятицей.

Порой мне кажется, что ОН всегда был со мной и во мне - с тех пор, как впервые услышал звук пионерского горна. Звук, имевший еще и вкус ни с чем не сравнимого крымского озона.

Рядом же, выкликая и задвигая тот первообраз, - его двойник-антипод. Духота, спирающая грудь. И черная пленка перед глазами. Она закрывает окно, книжную полку, родные лица, предупреждая, что жизнь на исходе, и я уже не в силах удержать ее ни одним из доселе известных мне слов.

Горн и озон - свобода. Самая сладкая - обманная. Черная пленка - опознание неволи. Самой страшной - добровольной.

Нет, их не споловинишь, ту свободу и ту неволю. Им - объясниться, отыскав для этого место и время. Место, которое не заготовить впрок. И Время, какое само загадка. Без предела оно, пока струятся песчинки, или уже в обрез, на исходе?..

Между предсмертью и возвращением в жизнь - минуты (укол, еще и опять), а после - месяцы, годы.

Выполз. Дотянулся до стола. Через не могу стал писать - вроде близкое к прежнему, но уже не вполне то, хотя и не вовсе другое. Слова - те - не хотели остаться в одиночестве. Им требовался напарник в неизведанном еще мною поступке. Я застревал в этой перепутаннице причин и следствий. Тогда на выручку явился ритм.

Ритм исподволь сделался высшей инстанцией. Это он, еще немым протестом, неиссякшим контузионным следом, не то чтобы даже отклонил, скорее, уклонился от льготного билета в Оттепель. И это он, не вполне подведомственный мне, оспорит покаяние, настаивая на иных словах, более долгих и более совестных, а может, и более проницательных: расположенных ближе к непредсказуемому будущему.

...Сизиф без камня - ведь не просто персонаж, лишенный сюжета, но еще и игра с собою, профанация, которую не столь уж трудно загримировать под стенания заблудшей души. А камень с Сизифом, но без горы - не бутафория ли, не музейный экспонат?

Так все же гора в заглавных? Заново открываемая, мучительно влекущая вверх и только вверх?

В недуге я пропустил краткий взлет Хрущева, радости фестивального побратимства. Все тогдашнее приходило с опозданием. Спустя сорок или около того лет хочется верить: запоздание было даром судьбы. Оно же - фора.

Шаг, еще один и еще. Осиротевший, ищу родню. Запрет на чуждое, отторжение чуждых не ушли в одночасье, отступая с боем и обнажая пространство, которое могло бы так и остаться пустым, если б не дано ему было превратиться в поприще.

В поприще вопрошания, где каждый ответ - ступенька в глубь Вопроса.

Невеликое поприще, но мое. И не в единственном числе - я. Раздвинулся напарниками-совопрошателями.

...Что более неуклюже, несоразмернее, чем культ личности? А более неожиданное, чем третий мир? Связи будто нет, прямой во всяком случае. Окольная же не довольствуется современностью. Тянет в истоки. К домашним, за которыми и в которых - Мир.

Неприметно, а потом все явственней, все различимее рушились затверженные средостения эпох и станов, замещаясь встречами былых несовместных - их друг с другом и с инакоживущими вновь.

Забыть ли, как пришли ко мне вселенские неразлучники Иешуа и Пилат, прихвативши клоуна Шнира, и у всех троих на устах был Осип Мандельштам: самый горестный, самый светлый, самый мудрый - воронежский.

Не единственные, чаще с иноязычными именами (принц Гамлет в первых), но прописанные в русском Слове, в российском мыследействии. Либо предвещавшие наш внезапный Девятнадцатый, либо длившие его - спором и поражениями. Да, более всего именно поражениями...

Три слова - будто тавтология. Вгляделись в себя и разошлись, чтоб снова в сцепку. Смерть. Убийство. Гибель.

Где-то там, в неразличимых сумерках, прапредок открыл смерть и только так (а как иначе?) - жизнь. Открытие вторилось, и человек начинался сызнова. Убийство пристраивалось к открытию, свежуя им собственные позывы и разрешительные санкции. Открытие же защищалось и возобновлялось гибелью первовыбором людским.

Это всесветно? Разумеется. Но есть, видимо, какой-то неуловимый график кочующих сочетаний, схваток и сближений их - смерти, убийства, гибели. Повсеместно дремлют вулканы, однако извержения по очереди. Римские проскрипции родственны эллинскому остракизму, но кто поставит между ними знак равенства? Инквизиция стала нарицательной с европейских ренессансных времен, но все же она - одна. И опричнина русская - одна. Так доберемся до Освенцима и Колымы. И они одни, а всесветность их не убывает, но растет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Мир миров - российский зачин»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Мир миров - российский зачин» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Мир миров - российский зачин» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.