При совместном анализе с конструкторами ОКБ С. П. Королева такой схемы соединения ракет в «пакет» мы к компромиссу не пришли. Однако, видимо, так и должно было быть: я рассматривал вариант создания «пакета» из одинаковых ракет, а сама ракета Р-7 была скомпонована из разноразмерных элементов. Конструкторы ОКБ-1 предложили вариант, который оказался очень надёжным и наиболее простым из всех рассмотренных.

Итак, наши общие усилия завершились разработкой двух вариантов проекта экспериментального «пакета» из трёх ракет: первый вариант — «пакет» из трёх ракет Р-2 с предельной дальностью полёта 1540 км, второй — «пакет» из трёх ракет Р-3 с предельной дальностью полёта порядка 8000 км. Кроме компоновочных схем и описания всех элементов этих вариантов «пакета», мною были составлены и данные о весовых характеристиках связей, «объединяющих» три ракеты в «пакет».

В 1951 году три тома научного отчета, куда вошли разработки всех участников группы М. К. Тихонравова, были представлены в ОКБ-1 С. П. Королёву. Этот отчет содержал совершенно уникальные по тому времени разработки, в частности, методику оптимизации параметров пакета, с использованием которой и были выбраны параметры указанных выше двух вариантов экспериментального «пакета» из трёх ракет.

На базе содержащегося в отчете варианта пакета из трех ракет Р-3, разработанного под руководством М. К. Тихонравова предполагалось создать в ОКБ Королева межконтинентальную баллистическую ракету (см. А. В. Карпенко, А. Ф. Уткин, А. Д. Попов «Отечественные стратегические ракетные комплексы» Санкт — Петербург, 1999, стр. 34.)

Над решением проблемы «обучения летному искусству» составной ракеты типа «пакет» работали все члены нашей группы. Здесь уже, естественно, эта проблема рассматривалась применительно к межконтинентальной баллистической ракете «пакетной» схемы с дальностью стрельбы 8…10 тысяч километров. В первую очередь рассматривались новые для ракетостроения особенности «пакетной» схемы, которые ранее совершенно не исследовались.

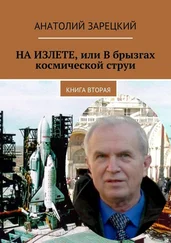

Члены «группы Тихонравова»: (стоят, слева направо) Г. М. Москаленко, О. В. Гурко, И. К. Бажинов; (стоят) В. Н. Галковский, Г. Ю. Максимов, Л. Н. Солдатова, М. К. Тихонравов, И. М. Яцунский

При обсуждении докладов М. К. Тихонравова на НТС НИИ-4 в 1948 году и в марте 1950 года на конференции в НИИ-4 наиболее «яркие» критические замечания касались: старта «пакета» («пакет» не взлетит из?за интерференции газовых струй двигателей; «пакет» опрокинется из?за разности тяг двигателей составляющих ракет); участка разделения ступеней («пакет» сгорит при переливании топлива или разрушится при отделении вспомогательных ракет из?за столкновения с основой), управления полётом (такая мало аэродинамичная конструкция — доска «не пройдёт» через атмосферу, не удастся «погасить» возмущения при разделении и обеспечить требуемую точность стрельбы). На все эти вопросы (да мы знали и другие «слабые» места) требовалось найти ответы.

Во второй половине 1951 года наша группа пополнилась двумя новыми сотрудниками. Игорь Константинович Бажинов (самолетчик) и Олег Викторович Гурко (двигателист) только что окончили МАИ, были приверженцами идей Михаила Клавдиевича и целенаправленно пробили себе дорогу в группу Тихонравова. Они вместе с нами включились в решение всех вопросов.

С приходом И. К. Бажинова и О. В. Гурко у нас в НИИ-4 окончательно сформировался коллектив, известный в ракетно — космической науке как «группа Тихонравова». Отсутствие на фотографии автора этих строк объяснится какими?то неизвестными автору «объективными» причинами.

Особо следует отметить, что наши разработки, касающиеся обоснования возможности создания межконтинентальной баллистической ракеты, выполнялись с учетом перспективы использования этой ракеты для вывода космических аппаратов на орбиту искусственного спутника Земли. Поэтому многие из них следует рассматривать «вкладом» как в ракетную, так и в космическую баллистику.

В задаче обоснования возможности создания составной жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты, предназначенной к использованию её как боевого оружия, должна быть решена еще и совершенно новая проблема для такого класса ракет — проблема изыскания способа уменьшения рассеивания точек падения боевой части, обусловленного погрешностями исполнения команды на окончание активного участка полета — которую предстояло решать мне.

Читать дальше