Намерение командира — осведомлённость исполнителя

В сетевых войнах практически, за исключением крайних случаев и чрезвычайных ситуаций, отсутствует такое понятие, как приказ , зато преобладает такое явление, как намерение командира . В военной стратегии — в сетецентричных войнах — всё это имеет свои аналоги. Вообще само это понятие пришло из военной стратегии. Так как в классической индустриальной войне соединение действует на базе платформы, у каждого соединения или подразделения есть командир, отдающий прямой приказ, который должен быть исполнен буквально: «Перебраться на тот берег и захватить плацдарм». Все при этом могут осознавать, что там их ждут катастрофа и погибель, что перебраться напрямую нет возможности, потому что впереди болото и все утонут. Но даже в случае удачной переправы на месте их ждут превосходящие силы противника, в результате чего там все погибнут. Сам командир подразделения также может не понимать, зачем это нужно, но он тоже должен выполнить буквально полученный от своего вышестоящего командира прямой приказ. Повинуясь армейской дисциплине и долгу, он идёт туда, в болото, и тонет там почти всем батальоном. Десять человек, которые всё же выбираются на берег, умирают под огнём закрепившегося там врага. Так геройски погибает батальон в условиях классической индустриальной войны.

В сетевых войнах командир старается уходить от прямого приказа, потому что это снижает качество реализации его конечного намерения. Командование исходит из того, что необходим не сам факт лобового наступления, а создание видимости наступления для того, чтобы отвлечь внимание противника от обходного манёвра. Именно это и разъясняется подчиненным, то есть непосредственным сетевым операторам, — что нужно достичь и какого результата добиться. То, как будет достигнута поставленная цель, — следствие наложения множества факторов — от интеллектуальных до технологических.

Дальше соединение действует, в сравнении с индустриальной войной, в довольно свободном, даже несколько «вольготном» режиме, самостоятельно оценивая ситуацию, анализируя полученные данные, требуя нужной дополнительной информации и в итоге самостоятельно принимая решения — как на уровне командиров, так и на уровне конкретных исполнителей. Исходя из сложившихся и стремительно меняющихся обстоятельств, командиры могут самостоятельно корректировать принятые решения в пользу более эффективного и бескровного выполнения поставленной задачи, использовать реально имеющиеся возможности и запрашивать необходимую поддержку у центра, в том числе и через голову вышестоящего командира. Каждый сетевой актор в курсе конечного намерения командира, итогового замысла относительно того, что хочет командование в конечном итоге получить, какого результата оно намеревается достигнуть. Понимая это намерение, элемент сети, группа, узел самосинхронизируются как с окружающей действительностью, так и друг с другом, создавая в процессе реализации задачи локальные соединения необходимой конфигурации. Всё это происходит с учётом тайминга — времени, отведённого для реализации той или иной задачи. В уходе от прямого, буквального приказа кроется совершенно другой системный подход к достижению цели наиболее эффективным и наименее затратным образом. В этом случае намерение командира реализуется с опорой на фактор всеобщей осведомлённости .

Одной из отличительных черт сетевой операции является всеобщая осведомлённость. Всеобщая ситуационная осведомленность и понимание намерений командования, в сочетании со способностью к синхронизации и самосинхронизации, позволяет координировать сложные действия и эффекты, что приводит к объединению эффектов на разных уровнях, в рамках которых различные действия опираются друг на друга синергетически.

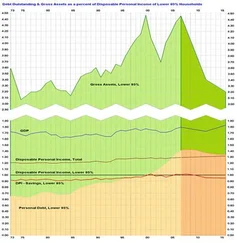

Каждый актор имеет доступ к общей сети, а соответственно, к общей базе данных, используя информацию из которой, он по умолчанию действует синхронно с остальными боевыми единицами. Этот доступ он может получить как непосредственно, так и при помощи сетевого оператора, в зависимости от обстоятельств. К тому же каждый солдат при необходимости может быть в курсе всех переговоров, ведущихся между штабом и остальными акторами, вплоть до «прослушивания»… мыслей остальных участников операции. В то же время боевая единица — это то понятие, которое не совсем правомерно для описания сетевых операций. То, что в индустриальных войнах представляло собой в буквальном смысле одну человеческую единицу с ограниченными форматом действия этой единицы возможностями, в сетевой войне являет собой обобщающую систему. Решение, принятое такой системой на поле боя, может в целом изменить ход событий, а также общую стратегию действий, если оно принято на основе стремительно полученных новых данных и качественно меняет тактику ведения операции. Каждый актор в этом случае, учитывая намерения командира, то есть будучи полностью осведомлённым о конечной, даже не тактической, а стратегической цели всей операции, может не только воспользоваться общедоступными данными на базе принципа всеобщей осведомлённости, но также и пополнить общую базу и, что самое важное, имеет возможность и полномочия сформировать необходимый контекст, если он ему нужен для исполнения той или иной задачи. А именно, находясь на «поле боя» — здесь подразумевается необязательно площадка боестолкновения, но и любая другая среда проведения сетевой операции, — актор имеет возможность оперативно связаться с представителем информационного агентства. Но также с отдельным журналистом, дипломатом или политиком и путём полной или частичной передачи имеющейся информации сформировать необходимый ему на текущий момент для выполнения того или иного действия контекст. Переданное с «поля боя» сообщение может в секунды попасть на основные мировые новостные ленты, повлиять на котировки акций, что, в свою очередь, может оперативно скорректировать принятие политических решений теми или иными субъектами, так или иначе имеющими отношение к операции, и тем самым изменить ход общих событий, повлияв на конечный исход конкретного «сражения».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу