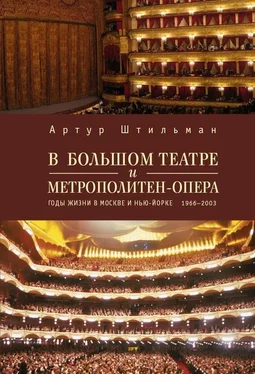

Солодуев принадлежал к славной семье потомственных московских музыкантов. Его отец – Василий Никанорович Солодуев был валторнистом оркестра Большого театра с 1903 года. Его первая репетиция «Пиковой дамы» Чайковского совпала с дебютом молодого дирижёра – Сергея Васильевича Рахманинова. Дядя Игоря Васильевича Солодуева – брат отца – был одним из известных московских гобоистов и так же, как и отец Солодуева, участником «Персимфанса» (Первый симфонический ансамбль без дирижёра), в котором играли избранные московские музыканты. «Персимфанс» был организован одним из основателей советской скрипичной школы проф. Л.М. Цейтлиным, у которого впоследствии окончил Консерваторию И.В. Солодуев.

К сожалению, отношение многих старых музыкантов к Игорю Солодуеву было недружественным – на него возлагали вину за увольнение из оркестра на пенсию выдающегося концертмейстера СИ. Калиновского, как и на Фёдора Лузанова – за уход на пенсию несравненного виолончелиста Исаака Марковича Буравского.

С назначением в Большой театр Евгения Светланова главным дирижёром в начале 60-х ситуация в оркестре драматически изменилась. Вынудили уйти на пенсию прославленного главного дирижёра А.Ш. Мелик-Пашаева. Это было болезненным ударом, как для всего театра, так и для оркестра. Светланов решил обновить оркестр – главным образом за счёт увольнения старшего поколения солистов оркестра на пенсию и заполнить их места, продвигая их бывших помощников, а остальные – «задние пульты» заполнять по мере надобности новым поколением музыкантов, как правило, из числа недавно окончивших Консерваторию.

Смена поколений всегда во все времена вполне обусловлена течением времени. Но в данном случае дело касалось выдающихся музыкантов, которых следовало сохранить для оркестра театра на максимально долгое время. Слишком значительна была их художественная ценность.

В итоге Светланов провёл свой план довольно быстро. Его собственный дирижёрский талант позволял сохранять прежний уровень спектаклей и делать новые постановки уже со «своим» составом. Такие изменения происходили и происходят во всех оперных и симфонических оркестрах мира – каждый новый музыкальный директор, постепенно, но неуклонно сразу же начинает привлекать к работе своих музыкантов, с которыми его связывали годы совместной работы или личной дружбы. Новые члены оркестра, естественно, будут гораздо более лояльны к своему главному дирижёру, давшему им работу, чем поколение, работавшее до прихода нового «хозяина».

Тогда я всего этого не знал и просто думал, что старшее поколение уходит, а для молодых музыкантов, естественно, открывается перспектива стать участниками прославленного оркестра Большого театра.

Когда мы ещё учились в ЦМШ, наш руководитель оркестра профессор Михаил Никитич Тэриан часто говорил, что «каждый уважающий себя музыкант должен пройти школу оркестра Большого театра». Он говорил также, что там работали всегда лучшие музыканты Москвы и даже профессора Консерватории: всемирно известный российско-американский виолончелист Григорий Пятигорский был несколько лет одним из концертмейстеров группы виолончелей до отъезда заграницу в 1921 году; основатель советской виолончельной школы профессор СМ. Козолупов; скрипачи: профессора Л.М. Цейтлин, А.И. Ямпольский, Б.О. Сибор, Д.М. Цыганов, арфистки: профессора – К.А. Эрдели, В.Г. Дулова; в «императорском» прошлом – выдающийся тромбонист Яков Райхман (впоследствии в 20-е годы приглашённый С.Л. Кусевицким в Бостонский симфонический оркестр), изумительный трубач Михаил Табаков (среди учеников Табакова – Тимофей Докшицер, Георгий Орвид, Сергей Ерёмин, Иван Павлов), тромбонист В.А. Щербинин, кларнетист СВ. Розанов, гобоист Я.В. Куклес и многие другие выдающиеся музыканты.

Так что психологической проблемы после многолетней сольной практики, аспирантуры, выступлений на всесоюзном и международном конкурсах – в связи с работой в таком замечательном оркестре для меня не возникало.

Познакомившись ближе с Игорем Солодуевым, я обнаружил в нём очень деликатного и тонкого человека, исключительно доброжелательного ко мне, человека беззаветно преданного своему делу, и я бы добавил – ценящего дружеские отношения близких ему людей.

В силу выше изложенных причин, друзей внутри оркестра у него было не много. Впоследствии я понял, что музыканты старшего поколения демонизировали его и видели именно в нём причину всех перестановок в оркестре. В чём они, конечно, полностью заблуждались. Солодуев безусловно не обладал ни властью, ни влиянием для проведения таких масштабных изменений в оркестре, даже если предположить, что он этого хотел. Разумеется, в оркестре театра, как и во всех оркестрах, было множество закулисных интриг, фигур, манипулировавших очень умело, прежде всего, Светлановым (увы, человеком весьма подверженным внушениям своих друзей – истинных или мнимых).

Читать дальше

![О Генри - Алиса в Нью-Йорке [= Эльза в Нью-Йорке] [Elsie in New York]](/books/405329/o-genri-alisa-v-nyu-jorke-elza-v-nyu-thumb.webp)