Тем не менее Николай Серафимович, продолжая обучать мальчиков, в 1899 году был определен псаломщиком в Михайло-Архангельскую церковь села Сернур, а через некоторое время рукоположен в сан диакона с оставлением вакансии псаломщика. Как видим, нагрузки возрастают.

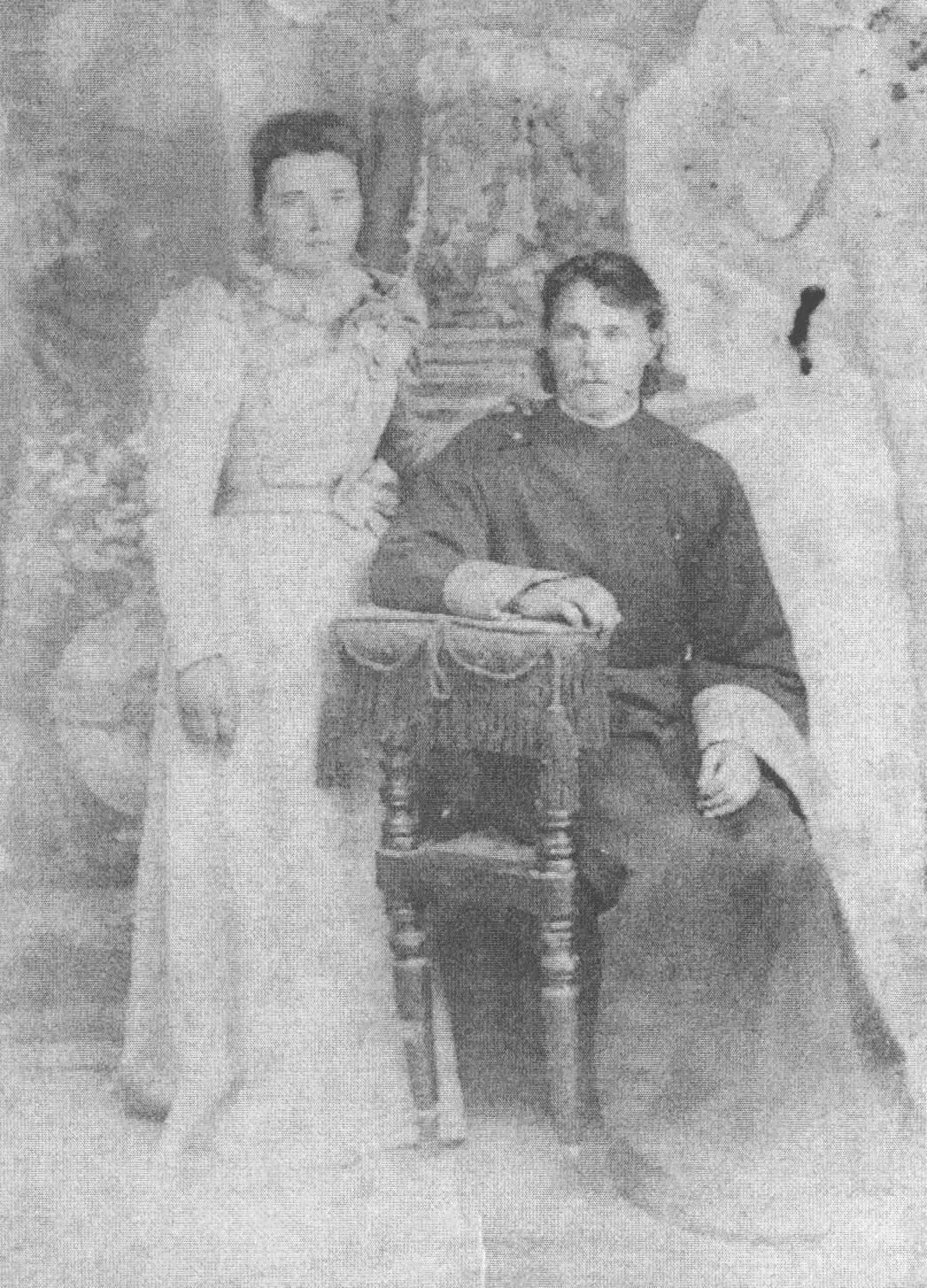

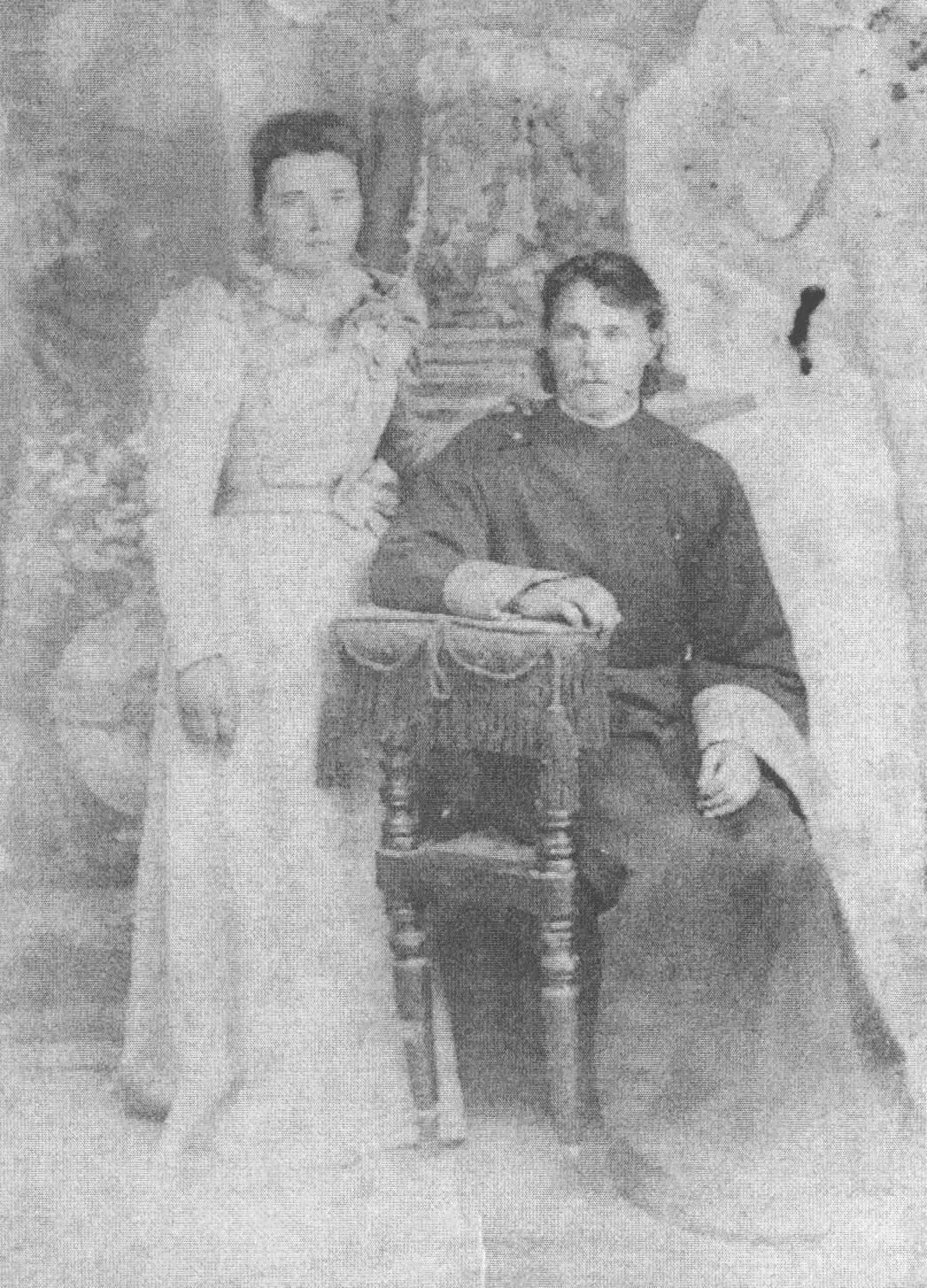

К тому же в 1900 году в его жизни происходит важное событие – он женится на Евдокии Андрониковой, которая становится его надежной спутницей жизни. В 1901 году в их семье появляется первенец – сын Сергей, а через год – дочь Нина.

Евдокия Михайловна

и Николай Серафимович Двиняниновы (1901 год)

26 марта 1906 года Николай Серафимович был рукоположен во священники с назначением в Богоявлинскую церковь села Тумьюмучаш Уржумского уезда, поначалу находился на диаконской вакансии, а священником стал в 1910 году.

По-прежнему Николай Серафимович сочетал священнослужение с учительской деятельностью. В 1906 году стал законоучителем Верхушутского училища Министерства народного просвещения и Лонганерского земского училища.

Как пишет научный работник и краевед В.С. Кропотов в книге «Черёмуховая река» (история деревни Лонганер), школа в этом населенном пункте размещалась в специальном деревянном здании. Его построил по собственной инициативе, на свои средства и своими силами потомственный крестьянин деревни Н.П. Глушков.

В школе, начиная с 1905 года, работали А.В. Локтина, окончившая Вятское епархиальное женское училище, получающая жалованье 300 рублей, пользующаяся готовой квартирой, и А.И. Парбанова, имеющая свидетельство об окончании Уржумской женской гимназии, имеет жалованье – 180 рублей и 36 рублей квартирных. С этим учительским коллективом и работал Николай Серафимович, в обязанности которого входили вести уроки закона божьего. И еще одна нагрузка ложится на его плечи – он становится заведующим и законоучителем Старооришутской церковно-приходской школы.

Школа в д. Старый Оришуть была открыта в 1888 году, в ней проживало в 1909 году 374 человека, все русские. Находилась она в 8 километрах от села Тумьюмучаш. Жители занимались земледелием, животноводством, лесными и отхожими промыслами, бортничеством. Деревня в те годы относилась к приходу Богоявленской церкви села Тумьюмучаш, входила в состав Конганурской волости Уржумского уезда.

К середине 90-х гг. XIX века в Уржумском уезде насчитывалось 48 земских и министерских училищ, 43 церковноприходских школы и 51 школа грамоты. В них обучалось немногим более одной трети детей школьного возраста. Особенно плохо обстояло дело с обучением девочек. По статистическим данным, одно училище приходилось на 34 селения. К тому же многие ученики посещали школу всего один или два года.

Легко ли было Николаю Серафимовичу возглавлять школу и одновременно вести службу в церкви? Трудно, очень трудно. Школа требовала особого внимания, так как надо было обеспечивать ее топливом, освещением, приобретением учебников и письменных принадлежностей, многого другого. На все это нужны были средства. А их надо было выпрашивать в Уржуме, проводить поборы с родителей учеников или же с общества деревни.

Нурминский, уже упоминавшийся, писал в своих работах: «Полезно было бы также изыскать средства для удержания в бедных черемисских приходах достойных и подлежащим образом подготовленных русских священников. И их основная задача: основательное изложение и опровержение черемисских религиозных заблуждений, суеверий, обрядов и пр.»

Именно таким русским священником и одновременно учителем был наш дед – Николай Серафимович. Он не только обучал детей религиозным воззрениям, но и учил их чтению, письму, арифметике. И сотни детей и их родителей были ему за это благодарны.

В деревне в конце XIX и начале XX века ничто так высоко не ценилось как умение читать и писать. Вот что по этому поводу писал В.С.Кропотов, исследуя историю деревни Лонганер.

Школа – это не ахти какое учебное заведение. Но она творила и творит великое дело. Ее роль в жизни людей огромна, неоценима и незаменима. Без нее нормальная жизнь становилась невозможной. Всеобщее распространение письма, чтения, счета сделало грамотность обязательной для всех и каждого.

Не потому ли и мои родители, продолжая преемственность, стали учителями, учили сельских детей, многие из которых затем продолжили учебу в вузах и техникумах, получив образование, стали достойными людьми своей Отчизны. И писали благодарственные письма Марии Гавриловне и Валентину Николаевичу. Так что они достойно продолжили профессиональный путь обучения детей, начатый Николаем Серафимовичем.

Читать дальше