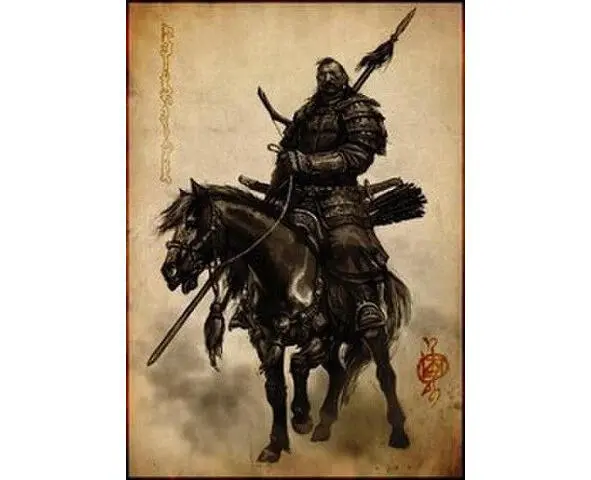

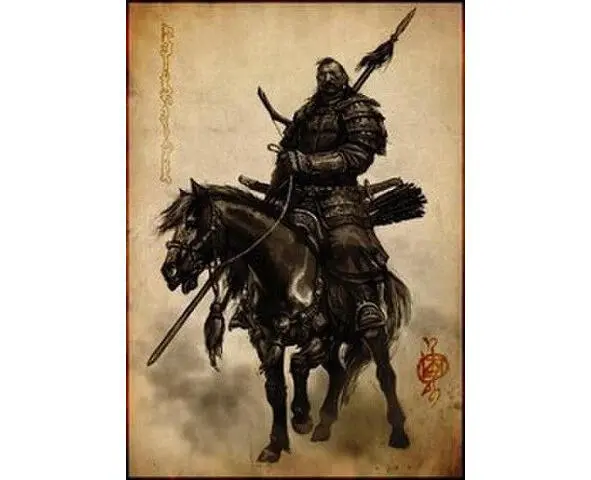

Воевали дауры в конном строю. Воины имели пластинчатый (ламинарный) доспех, сходный с куяками якутов. Вооружены они были луками и копьями. Кстати, луки их по дальнобойности вполне могли конкурировать с ружьями, а по скорострельности превосходили их во много раз. Мечи и сабли были у дауров редкостью. Не любили их дауры, как и ближнего боя с пешей схваткой. Сабли (как, кстати, и у русских в Сибири) были не столько оружием, сколько показателем статуса.

Единой политической структуры (государства) у приамурских людей не было. Несколько городищ, между которыми была достаточно тесная связь, составляли племя (хала, «княжество»). Каждое племя, включающее в себя несколько тысяч человек, самостоятельно вело и хозяйство, и политику. Таких племен («княжеств») современные этнографы насчитывают восемнадцать. Из них четырнадцать относились к «старым родам», монгольским. В остальных присутствовал эвенкийский элемент. Несмотря на отсутствие государства, связь между «князьками», племенными владыками (и родственная и сакральная) тоже вполне поддерживалась. Хотя вполне вероятной была ситуация, когда одна хала входила в объединение, противостоящее другой. Впрочем, существовали и межплеменные союзы, охватывающие несколько племен.

Сходным было и хозяйство дючеров, чжурчжэньского народа, не вошедшего в маньчжурское объединение. Дючеры это родство помнили и поддерживали. Значительное число дючеров служило в маньчжурской армии, участвовало в захвате Поднебесной империи. Наличие высоких покровителей делало дючеров, менее многочисленных, чем дауры, сильнейшим народом, господствующим в среднем и нижнем течении Амура, начинавшем распространять свое влияние западнее реки Зеи, естественной границы между даурами и дючерами. Местные тунгусские народности (бирары и некоторые другие) были вытеснены ими от берегов реки в предгорья Хингана, а гольды и гиляки обложены данью.

Возможно, поэтому часть даурских племен в союзе тунгусскими племенами бираров, манегров и солонов попыталась сбросить власть маньчжуров. Под предводительством вождя солонов Бомбогора восставшие укрепились в главном городе дауров Яксе, близ которого позже возник русский Албазинский острог, и более года отбивали натиск маньчжуров, пока не подошел крупный отряд из Нингуты.

Сильный экспедиционный корпус, опираясь на союзных дючеров и оставшиеся верными даурские племена, жестко наказал непокорных, обложив их более высокой данью. Вождь восставших, Бомбогор, был доставлен в столицу и там казнен. Сменился и состав вождей даурских племен: на место лидеров, поддержавших восстание, взошли их родственники, максимально лояльные южному соседу.

Победа далась без особого труда, ведь военное, численное и техническое могущество маньчжуров было на несколько порядков выше. А среди восставших с самого начала не было единства. Так, в самый напряженный момент восстания, племена, подчинявшиеся князьям Гуйгудару и Гантимуру, заявили о своей лояльности маньчжурам и откочевали в сторону. В результате двухтысячному корпусу карательной экспедиции противостояло менее одной тысячи бойцов из армии восставших. И опять на Севере наступила тишина, столь любезная Небесному порядку. Но тут так не ко времени появились лоча – русские. Непонятные люди, владеющие огненным боем, неистовые в схватке, но не ведающие ни о могуществе империи, ни о Небесном порядке.

Даурский воин

Как любое долгое военное противостояние, эта война распадается на несколько связанных между собой столкновений. За боем у Ачанского острога следует длительное противоборство русских отрядов под общим командованием Онуфрия Степанова Кузнеца и маньчжуров с союзными им племенами. Отряды Степанова в союзе с местной «антиманьчжурской коалицией» смогли разбить в междуречье Биры и Биджана ополчение дючеров. Правда, пробиться вверх по реке Сунгари за беглыми дючерами и даурами, которых маньчжуры решают переселить «внутрь» империи, Степанову не удается. Маньчжурский заслон отбрасывает его казаков на Амур. Но ответный натиск маньчжурского экспедиционного корпуса у Кумарского острога (возле современного города Хумар, КНР) русские отбивают. Этот эпизод – одно из немногих событий в Приамурье, сохранившихся в народной памяти: песня о сражении у Кумарского острога (« Во сибирской во украйне, во даурской стороне… ») встречалась еще в XIX столетии.

Читать дальше