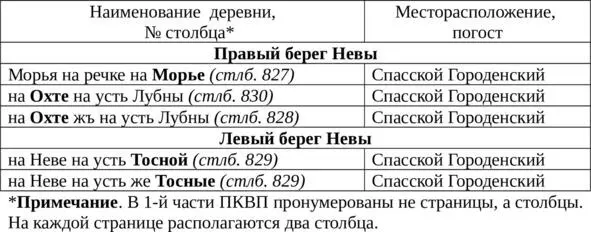

Более того, в ПКВП 6-ть листов 2-й части книги по ошибке напечатали и переплели в 1-й части книги, о чем написано во Вступительной статье книги. На этих 6-ти листах ( столбцы 826—832 ) описываются деревни Городенского погоста Ореховского уезда, которые также свидетельствуют о том, что деревни Спасского погоста располагались и на южном берегу Невы (см. табл. 10). По всей видимости эти листы не попали в поле зрения Немирова Г. А., поскольку он ссылается только на 2-ю часть ПКВП.

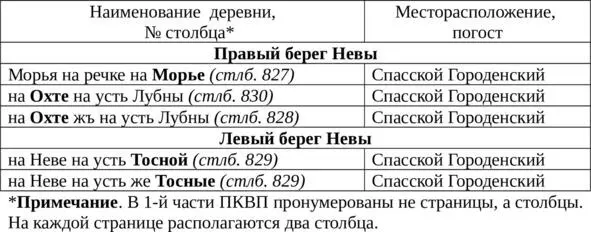

Таблица 10

Локализация деревень Городенского погоста по берегам реки Невы по «Переписной книге Водской пятины 1500 года» (Первая половина)

Как видно из табл. 9 и 10 деревни Городенского погоста располагались как на правом берегу Невы (на реках Морье и Охта), так и на левом берегу (река Тосна). С другой стороны, название деревни «Бубуево за рекою за Невою противу устiя Ижoрского» ( с. 368 ПКВП ), относящейся к Ижерскому погосту, прямо показывает, что она находилась на северной (правой) стороне Невы.

Оценивая всю совокупность приведенных выше доказательств, можно уверенно утверждать, что река Нева не являлась естественной границей между погостами Водской пятины. Таким образом, не только сама этимология топонима «Галтеев остров» («Остров галлов» от лат. g allus, galli «галл, кельт»), но и локализация деревень с оборотом «на Галтееве острове» на северном (правом) берегу Невы дают основания утверждать, что «Галтеев остров» – это Карельский перешеек, «Остров русов».

Вот так одна описка писаря или переписчика ПКВП (Сетуя вместо Селуя) на долгие года исказила представление о географии размещения деревень Спасского Городенского и Никольского Ижерского погостов Водской пятины и как следствие – привело к неверной локализации «Галтеева острова».

Интересно, что примыкающее к Галтееву острову Балтийское море, известное по ПВЛ как Варяжское, персидский географ XIV в. Касвини называет «Галатским» [28] и думается, что это не простое совпадение.

Название «Галтеев остров», также, как и название нескольких деревень «Варягово», носят экзогенный, внешний характер. Так называли территорию Карельского перешейка не сами варяги-русь, а славяне, жившие южнее их, коими были ильменские словене, будущие новгородцы.

1.4. Где на «Галтееве острове» жили галтеи, или Откуда пришла Голядь?

(к этимологии топонима «Агалатово» и этнонима «Голядь»)

«Галаты – название, употреблявшееся в древности, особенно у греков, для обозначения северных народов, к которым вообще чаще применялось название кельтов; это порождало немало недоразумений и ложных трактований».

Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. 1890—1907.

Как следует из названия, данная тема является продолжением предыдущей, в которой мы предположили существование этнонима галть, от которого произошло название «Галтеев остров», подтверждение этой версии нашлось в этимологии названия деревни Агалатово.

Агалатово – деревня, административный центр Агалатовского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области. Существующая этимология топонима Агалатово производится от фин. Ohalatva «Верховье Охты» (фин. latva «вершина, верховье реки») и вызывает ряд сомнений в ее верности: лингвистическое – в том, что Оха = Охта, географическое – поселение расположено не на реке Охте, а в отдалении от нее; и методологическое – игнорирование принципа историзма при этимологизации топонима, предполагающего рассмотрение объекта исследования в его развитии, в нашем случае, рассмотрения истории происхождения топонима – исторически наиболее раннее, архаичное название деревни Огладба трудно связать с топонимом Охта. Нарушение научного принципа историзма при этимологизации топонимов Карельского перешейка является достаточно типичным явлением для прибалтийско-финских версий этимологии многих топонимов, что роднит их с так называемой «народной этимологией».

Топоним Агалатово как Огладба или Огладва впервые упоминается в «Переписной книге Водской пятины 1500 года» (см. табл. 11).

Первые картографические упоминания деревни встречаются на шведских картах: на карте Нотебургского лёна (1699 год), начерченной с оригинала первой трети XVII века (1625—1633 гг.), как Ahaladvo ; на «Карте Ингерманландии: Ивангорода, Яма, Копорья, Нотеборга» (1676 год) как Ahalad. Во второй половине XVIII века деревня Агалатово входила в состав мызы графа П. А. Шувалова, как деревня Агалатова она обозначена на «Карте окружности Санкт-Петербурга 1810 года», на карте Ф. Ф. Шуберта 1844 года, обозначены три соседних деревни Агалатово , а на «Этнографической карте Санкт-Петербургской губернии» П. И. Кёппена 1849 года – как три деревни «Ohalatwa» (Википедия).

Читать дальше